| Titel: | Ueber Neuerungen an Wirkereimaschinen. |

| Autor: | G. W. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 296 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Wirkereimaschinen.

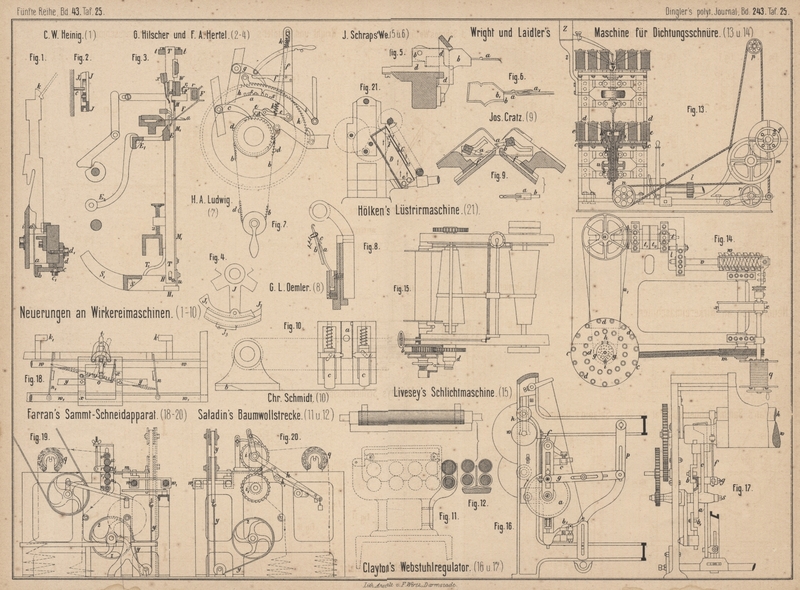

Mit Abbildungen auf Tafel 25.

(Patentklasse 25. Fortsetzung des Berichtes S. 195

Bd. 242.)

Neuerungen an Wirkereimaschinen.

Durch eine neue Anordnung von Federn für

die fallenden Platinen der Wirkstühle will C. W.

Heinig zu Oberlungsvitz in Sachsen (* D. R. P. Nr. 14915 vom 27. Februar

1881) vermeiden, daſs der Federdruck auf die Platinen Veranlassung werde zu einer

gröſseren Abnutzung in den Führungen derselben, woraus ungleichmäſsiges Arbeiten

erfolgen muſs. Es sind deshalb, wie Fig. 1 Taf.

25 zeigt, die Federn nicht mehr oben, sondern unten in der sogen. Platinenschachtel,

bei a, angebracht. Der Federstock abc kann durch die Schrauben c1 horizontal gegen d und durch Schrauben d1 in verticaler Richtung leicht so verstellt werden, wie es für die

Lage der Platinen erforderlich ist; die Decke i

überdeckt die gesammte Federreihe. Unzweifelhaft sind hierbei die einzelnen Federn

geeignet, ihre Platinen in höchster Lage sicher zu erhalten, ihre Wirksamkeit aber

beim Kuliren behufs Senken der Platinen durch Andrücken an die schrägen Kanten k, wie dies in früheren Anordnungen wohl mit

berücksichtigt war, geht nun verloren; es ist indeſs auch auf diese Wirksamkeit

nicht so erheblicher Werth zu legen.

Neuerungen an flachen mechanischen Wirkstühlen von G. Hilscher und F. A.

Hertel in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 15652 vom 25. Februar 1881) betreffen

Einrichtungen, welche seit 1876 schon sächsischen Patentschutz genossen, und sind in

folgender Weise kurz zu verdeutlichen: 1) Das Hänge- oder Platinenwerk des Stuhles

trägt in den Schlitzen der Schienen W (Fig. 3 Taf.

25) die Kulirplatinen d und die Träger W mit dem Federstocke x

sind an die Hängearme T angeschraubt. Diese letzteren

bewegen sich oben in den Führungen t und unten mit

einem Schlitze am Bolzen o auf und ab und stehen mit

dem Arme T1 auf dem

Hebel H S S1, welcher

auch den Führungsbolzen o enthält. Das Mühleisen M wird von den gegen T

verschiebbaren Stäben M1 getragen, welche mit den verstellbaren Füſsen u auch auf den Hebeln H S S1 stehen. Schwingen nun diese Hebel vorn mit H aufwärts, so schieben sie mit den langen Armen S H1 durch u M1 das Mühleisen M empor, welches dabei als Platinenpresse wirkt, und

mit viel kürzeren Armen heben sie durch T1 die Hängearme T und

das ganze Platinenwerk. 2) Der Fadenführer F wird am

Ende seines Weges so aufgehalten, daſs er über einer Nadel, also zwischen zwei

Platinen steht und nicht in den Weg der letzteren kommt. Um ihn aber doch zwischen

die Nadeln hinabschwingen zu lassen, ist die Zahnstange r der Buffer an die hintere Seite der letzteren gelegt worden und die

Klinke r1 greift in

horizontaler Lage in ihre Zähne. Schwingt nun F

abwärts, so wendet sich die Führerschiene und r drängt

dabei die Klinke r1

etwas nach rückwärts, wobei sie aus der schrägen in eine mehr parallele Lage zu r kommt und die Zahnstange mit dem Buffer um so viel

einwärts schiebt, daſs der Fadenführer nicht mehr auf eine Stuhlnadel trifft,

sondern zwischen zwei Nadeln abwärts schwingt. Wendet sich die Führerstange wieder

zurück, so zieht sich die Klinke r1 ein wenig aus den Zähnen der Zahnstange r heraus und der Buffer liegt nicht dicht an ihr; er

wird jedoch durch den ankommenden Fadenführer wieder herangeschoben. 3) Da der Stuhl

kurze Platinen d hat, so enthält er einen besonderen

Abschlagkamm e; derselbe ist jedoch nicht, wie sonst

üblich, im Gestell befestigt, sondern in der Weise beweglich angeordnet, daſs er von

den Armen E E1 getragen

wird und um die Achse E1 schwingt, wenn eine Hubscheibe der Triebwelle seinen Hebel E2 bewegt. Die

Abschlagzähne e gehen dabei schräg abwärts und schieben

die Maschen von den Nadeln a ab, welche sich

gleichzeitig zurückziehen. 4) Die Kulirscheiben J (Fig.

2 und 4 Taf. 25)

zu beiden Seiten des Stuhles sind im Allgemeinen Schnurenscheiben, in deren Rinne

sich jedoch ein Schiffchen J3, welches an der Röſschenschnur befestigt ist, verschiebt. Zur

zeitweiligen Verbindung desselben mit der Scheibe dient der in der letzteren

hängende Hebel J1

J2, welcher bei der

Drehung nach oben durch das Gewicht von J1 so gewendet wird, daſs das Ende J2 durch eine Oeffnung

im Scheibenrande nach auſsen tritt und den Schieber J3 mit fortnimmt. In der Lage, welche

dabei der Hebel einnimmt, bleibt er durch seine Reibung am Schieber J3 so lange erhalten,

bis er an einem vom Stuhlgestell hervorreichenden Stab c (Fig. 2)

vorbeigeht, welcher ihn am schiefen Ende J1 niederdrückt und bei J2 aus dem Scheibenrande herauszieht.

Damit nicht der Hebel der einen Seite sein Schiffchen auf halbem Wege erfaſst, wenn

der der anderen Seite thätig ist und die Röſschenschnur zurückzieht, so sind

verschiebbare Streicheisen vorhanden, welche in der Achsenhöhe der Scheiben die

Hebel abwechselnd auf der einen oder andern Seite ausrücken.

Die Vorrichtungen an französischen

Mindermaschinen zum Zuspitzen der Minderkanten von J. Schraps Wittwe in Ruſsdorf bei Limbach (* D. R. P. Nr. 15629 vom 6.

April 1881) bestehen in einer Anzahl einzeln beweglicher Bleie b (Fig. 5 und

6 Taf. 25), jedes zwei Nadeln a enthaltend,

welche neben einander liegen und den kleinen Decker d

der Mindermaschine bilden. Ein Stab f hält die Bleie

nieder, damit die Nadeln a1 aufdecken können; er ist aber in der Mitte, wo das Zuspitzen beginnen

soll und die Nadeln der kleinen Decker nach und nach entfernt werden müssen, so

ausgeschnitten, daſs er den ankommenden Bleien b1 gestattet, sich zu heben. Diese Bleie werden denn

auch durch die Steifheit der Stuhlnadeln während des Deckens gehoben, wie a1

b1 (Fig. 6)

zeigt, und bleiben unthätig.

Den Zähl- und Regulirungsapparat für

mechanische Wirkstühle von H. Alban Ludwig in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 15623 vom 16. März 1881)

ermöglicht die Aus- und Einrückung mancher Maschinentheile, z.B. der Fadenführer,

bei sehr groſsern Musterumfange durch eine kleine Musterscheibe a (Fig. 7 Taf.

25) mittels der Verbindung der gewöhnlichen Zählkette b

mit a in folgender Weise: die Kette b wird durch die Klinke c

während je einer Reihe um ein Glied fortgezogen; sie hebt mit den Knöpfen d zeitweilig den Hebel e

und zieht durch dessen anderen Arm den Stab f, welchen

sonst eine Feder k hoch hält, herab. Hierdurch senkt

sich die von f getragene Klinke g in die Zähne der Musterscheibe a und dreht

letztere, so daſs die Knöpfe s nun die Stellung des

Fadenführerhebels i bestimmen können. Wird hierauf, durch Sinken des Hebels

e von d herab, die

Klinke g gehoben, so bleibt die Scheibe a nun ruhig stehen und die Stellung von i so lange erhalten, bis wieder ein Knopf d auf e, f und g wirkt. Hier bestimmt also die Kette b, wann die Hebelstellung i geändert werden muſs, und die Scheibe a

gibt dann durch s an, in welche Lage der Hebel kommen

soll; man erspart aber in dem Klinkrade h für a alle die Zähne, welche Reihen mit gleichbleibenden

Lagen von i angeben würden.

In dem Deckapparate für solche

Strickmaschinen, deren Nadeln durch Hebel bewegt werden, von G. L. Oemler in Plagwitz bei Leipzig (* D. R. P. Nr.

15756 vom 5. März 1881) wird die in Fig. 8 Taf.

25 gezeichnete Form der Decknadeln a verwendet und die

letzteren wirken nicht mehr, wie sonst üblich, von oben her über die Nadelköpfe

hinweg auf die Nadeln, sondern werden von unten her auf den Nadeln b empor geführt, stoſsen an einen Ansatz derselben

unter der Zunge c und nehmen nun die Nadeln mit hoch,

bis deren Maschen über die zurückgeklappten Zungen auf die Decknadeln gelangt sind.

Dann wird die Deckmaschine mit der Hand weiter so bewegt, daſs sie die erhaltenen

Maschen entweder den inzwischen durch eine Schiene gesenkten Zungennadeln derselben

Reihe, oder denjenigen der gegenüber liegenden Reihe vorhält. Im letzteren Falle

kann man sie mit der vorderen Spitze und kurzen Nuth auf die Haken der Zungennadeln

legen und auf diese die Maschen hinüberfallen lassen.

Zu dem soeben erwähnten Zwecke, dem Uebertragen von Maschen der

einen Reihe auf Nadeln der anderen Reihe dienen auch die Apparate zum Links- und Linksstricken an der Lamb'schen Strickmaschine von

Joseph Cratz in Wiesbaden (* D. R. P. Nr. 13073 vom

3. Juli 1880). Dieselben schieben auch die Maschen von unten nach oben über die eine

Nadel hinweg; jede Nadel erhält aber dafür eine Gabel a

(Fig. 9 Taf. 25), welche den Nadelschaft f

dicht umfaſst und die Masche auf ihm vor sich her treibt, durch sie die Zunge

schlieſst und endlich die Masche über dieselbe bringt und auf die dicht an b stehende Nadel c der

anderen Reihe aufschiebt. Ein Herabfallen der Maschen wird durch die Gabelzähne p verhindert, welche während des Vorschiebens auf f nach und nach auch in die Maschen hineingelangt sind.

Durch besondere Führungen, welche eine Fortsetzung der Schlösser nach beiden Seiten

hin bilden, hält man die Nadeln jeder Reihe derart fest, daſs die leeren Nadeln, auf

welche die Maschen übergeschoben werden sollen, etwas höher stehen als die

vollen.

Die Rundstrickmaschine von Griswold und Hainworth ist genau so wie diejenige von

R. Shaw (1881 242 203) dazu bestimmt, Strümpfe oder

besser Socken fertig zum Gebrauche ohne Naht zu arbeiten. Sie enthält eine

Rändermaschine mit horizontal liegenden und einzeln beweglichen Nadeln, welche in

den Hohlcylinder, der die verticalen Stuhlnadeln trägt, eingehängt werden kann. Die Maschine

arbeitet damit einen Zwei- und Eins- oder auch Drei- und Eins-Rand rund ohne Naht

als Oberstück der Socke. Da nun die Nadeln beider Reihen einander ganz gleich sind,

so kann man diejenigen der Maschine, ohne ihre Maschen zu verlieren, in den Stuhl

einsetzen und darauf glatte Waare arbeiten, direct an die Rundränderwaare

anschlieſsend. Nach den bisher bekannt gewordenen Angaben im Iron, 1881 Bd. 18 * S. 297 und nach vorliegenden Waarenmustern beginnt man

den Strumpf an der Zehe, und zwar arbeitet man, wie aus McNary's Maschine her

bekannt ist, den halben Umfang der Zehenpartie zunächst, spitzt denselben zu durch

Osciliren des Nadelkranzes in kürzeren Schwingungen, erweitert ihn dann wieder,

wobei die Seitenkanten des ersten Stückes mit den folgenden Reihen verbunden werden,

und stöſst endlich, wenn die Spitze fertig ist, deren untere Reihe auf den ganzen

Umfang des Nadelkreises auf, so daſs man dann weiter den Fuſs als Rundwaare, die

Ferse als durch Hin- und Herschwingungen des Kopfes entstehende Ausbiegung und den

Längen wieder als Rundwaare glatt arbeiten, daran aber durch Einhängen der

Rändermaschine und Einsetzen einzelner Stuhlnadeln in sie das elastische Randstück

direct anschlieſsen kann.

Schlittenbetrieb für Strickmaschinen von Chr. Schmidt in Neckarsulm, Württemberg (* D. R. P. Nr.

16613 vom 10. Mai 1881). Um bei Maschinen mit breitem Nadelraum das Gewicht des

Schlittens möglichst zu vermindern, dadurch den Antrieb zu erleichtern, eine

gleichförmige Schlittenbewegung zu erzielen, eine gröſsere mittlere Geschwindigkeit

anwenden zu können und bei Aufstellung der Maschine Raum zu ersparen, ist die für

die hin- und hergehende Bewegung des Schlittens seither übliche Schubstange mit

schwingendem Hebel durch eine endlose Kette ersetzt und gleichzeitig der Schlitten

in 2 Theile getheilt worden, so daſs die vorderen und hinteren Schloſsmechanismen je

gesonderte Schlittenführung haben, welch letztere an den Maschinentisch angegossen

sind. An die Schlitten sind die Gleitstückkästen befestigt. In denselben ist je ein

mit einem Kettenglied verbundenes Gleitstück a (Fig.

10 Taf. 25) geführt. Bei der Bewegung der Kette wird – kurz ehe das mit

dem Gleitstück verbundene Kettenglied beim Kettenrad anlangt, die geradlinige

Bewegung verläſst und die Kreisbewegung beginnt – durch die schiefe Ebene b der Riegel c gehoben,

der Sperrstift i zurückgezogen, dadurch das Gleitstück

ausgelöst, welches nun in seiner Führung gleitet. Während dessen vermindert sich die

Geschwindigkeit des Schlittens nach dem Gesetz der Sinusbewegung bis auf Null im

todten Punkt und beginnt nach demselben Gesetz die rückläufige Bewegung.

G. W.

Tafeln