| Titel: | C. Lührig's Wasserkläranlage für Kohlenwäschen. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 307 |

| Download: | XML |

C. Lührig's Wasserkläranlage für

Kohlenwäschen.

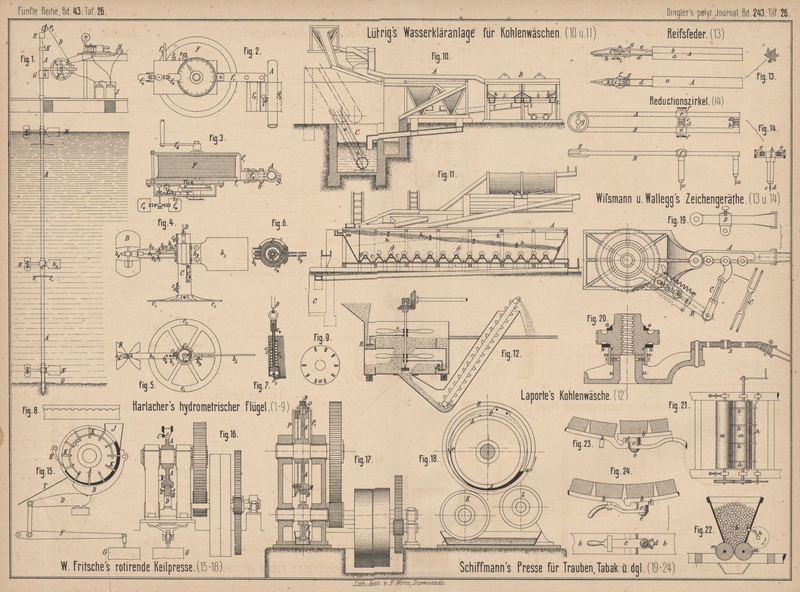

Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Lührig's Wasserkläranlage für Kohlenwäschen.

Um thunlichst allen denjenigen Uebeln entgegen zu arbeiten, welche damit verbunden

sind, daſs die aus den Kohlenwäschen abflieſsenden Wasser trotz des meist

erfolgenden Durchganges durch eine Anzahl von Klärsümpfen doch nicht unbeträchtliche

Mengen sehr feiner Kohlen- und Bergetheilchen mit sich führen, hat C. Lührig in Dresden (* D. R. P. Kl. 1 Nr. 13999 vom 3. October

1880) eine Wasserkläranlage in Vorschlag gebracht, bei welcher Faschinen von

Birkenreisig die wesentlichste Rolle spielen. Etwas verschieden ist die Behandlung

der Kohlen führenden Wasser von der der Bergetrübe mit Rücksicht auf die mindestens

an vielen Orten noch mögliche Verwerthung von Kohlenschlämmen zur Kokerei und

Feuerung.

Die aus den Setzmaschinen abflieſsende Kohlentrübe wird zunächst in einen gröſseren,

mit Birkenreisig überdeckten Sumpf geführt, aus Welchem der Abfluſs über der

Reisigdecke liegt, so daſs die Trübe durch letztere hindurch aufsteigen und dabei

den gröſsten Theil der mitgeführten feinen Kohle absetzen muſs. Aus dem

Abfluſsgerinne treten nun die noch weiter zu klärenden Wasser in ein aus zwei neben

einander liegenden Abtheilungen A (Fig. 10 und

11 Taf. 26) bestehendes Spitzkastensystem, in dessen Hälften je eine

Schicht Birkenreisig h in flacher, einander

entgegengesetzter Neigung fest liegt. Unterhalb der Faschinendecken der ersten

Abtheilung tritt bei m die Trübe ein, nimmt ihren Weg

durch das Reisig hindurch in die zweite Abtheilung, in welcher sie wiederum unter

dem Reisig eintritt und verlaſst durch dieses den Apparat geklärt. Im unteren Theile

der Spitzkästen sind eine Anzahl kleiner, trichterförmiger Scheidungen c angebracht, oben mit gelochten Spitzen versehen und

mit halbkreisförmigen, gelochten Blechkappen d

überdeckt. Unter den Spitzen liegen kleine, als Sickerkanäle dienende Rinnen und die

Trichtermündungen selbst sind mit Schieberverschluſs g

versehen, welcher den Austritt der concentrirten Massen regelt. Letzteren wird durch

die Blechkappen möglichst viel Wasser entzogen und gehen sie dann in einen gröſseren

Sumpf C bis zu erfolgender weiterer Verwerthung.

Auch die Bergetrübe flieſst durch einen mit Reisig überdeckten Sumpf hindurch in das

Sumpfkastensystem B mit zwei Reihen zu je 7

Abtheilungen, die durch verticale Wände von ⅓ der Höhe der Umfassungen von einander

getrennt sind. Jede Abtheilung besitzt in der Mitte ihres horizontalen Bodens eine

rechteckige, durch Schieber i geschlossene Oeffnung,

aus welcher, sobald der Schlamm sich in einer der beiden Reihen angehäuft hat und

nachdem die Trübe in die andere Reihe geschlagen worden ist, der Schlamm in

untergeschobene Wagen abgelassen wird. An den Längswänden der Abtheilungen liegen

flach ansteigende Siebbleche k mit darunter

befindlichen Abfluſsrinnen l, durch welche das aus den

niedergeschlagenen Schlämmen sich noch ausscheidende Wasser abflieſst.

S–l.

Tafeln