| Titel: | Laporte und Jourjou's Kohlenwäsche. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 308 |

| Download: | XML |

Laporte und Jourjou's Kohlenwäsche.

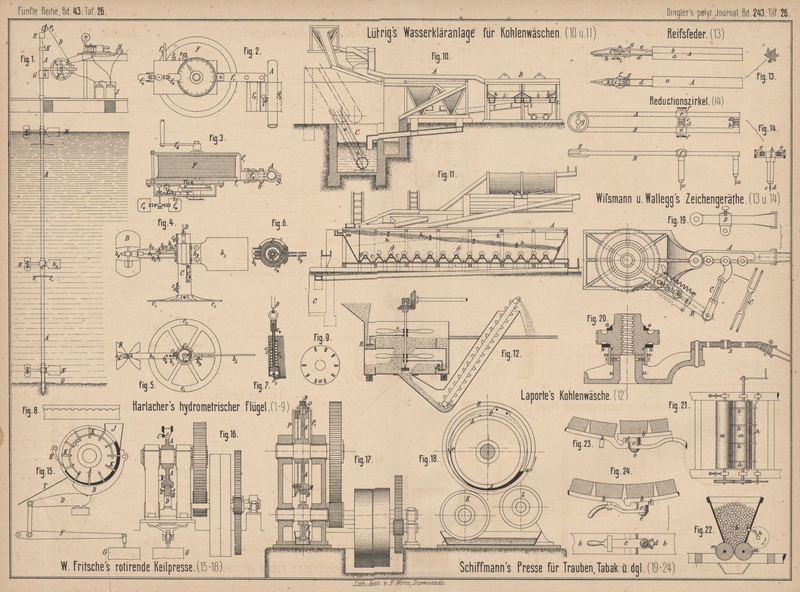

Mit einer Abbildung auf Tafel 26.

Laporte und Jourjou's Kohlenwäsche.

Ueber einen von Laporte und Jourjou construirten Apparat zum Verwaschen von Kohlen berichtet die Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen,

1881 S. 520. Wenn man in ein rundes Gefäſs die unreine Kohle unter Wasser

einbringt und durch eine im Mittelpunkte stehende, mit Armen oder Schaufeln

versehene Welle in kreisende Bewegung versetzt, so sammeln sich in der Mitte des

Gefäſses reine Kohlen an, nach dem Umfange hin mehr und mehr mit Schiefern

verwachsene und an dem Umfang endlich taube Massen. Durch am Boden angebrachte

Oeffnungen kann man dann, je nachdem zwei oder drei vorhanden sind, Kohle und

Schiefer oder beide neben einem Mittelproducte abziehen.

Fig.

12 Taf. 26 gibt einen solchen Apparat in doppelter Construction, in

welchem die aus der oberen Abtheilung kommenden Massen in der unteren einer

nochmaligen Reinigung unterworfen werden. Die Bewegung der Massen erfolgt durch den

Rechen R. Mit dem Apparate können verschiedene

Korngröben verarbeitet werden, je nach der Zahl der Umdrehungen der Achse. Kohlen

und taube Masse werden ununterbrochen ausgetragen. Die Hauptvortheile des Apparates

sollen gute Reinigung bei geringer Arbeit sowie wenig Aufwand an Betriebskraft und

Wasser, ferner sehr kleine Verluste und Verhinderung der Schlammbildung sein. Es

wird angeführt, daſs Kohlen von 4mm Korngröſse mit

23 Proc. Aschengehalt auf 8,5 Proc., Kohlen von 15mm Gröſse mit 16 Proc. Aschengehalt auf 7,5 Proc. Aschengehalt

herabgebracht worden sind.

Eine ähnliche Trennung schwerer und leichter Körper, wie solche hier durch

kreisförmige Bewegung derselben hervorgebracht wird, findet auch beim gewöhnlichen

Setzproceſs, nur mit umgekehrter Wirkung, in der Weise statt, daſs hier die

schwereren Theile vorzugsweise in der Mitte des Setzsiebes, die leichteren mehr nach

den Rändern hin und ganz besonders in den Ecken sich anhäufen und zwar bei Erzen,

welche nur mit geringeren Mengen tauben Gesteins gemengt sind, in der Art, daſs z.B.

bei dem Magneteisenerz-Bergbau zu Berggieſshübel, woselbst man Setzmaschinen mit

festem, nach der Mitte zu von den Seiten etwas abfallenden Sieben hat, während die

Maschinen im Gange sind, nur ein groſser Löffel auf die Mitte des Siebes gebracht

wird, um nach Verlauf weniger Secunden, gefüllt mit reinem Magneteisenstein, wieder

herausgehoben zu werden, während der Löffel in den Ecken des Siebes sich mit der

leichteren Gangart füllt.

S–l.

Tafeln