| Titel: | Wissmann und Wallegg's Reissfeder und Reductionszirkel. |

| Autor: | A. Zz. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 309 |

| Download: | XML |

Wiſsmann und Wallegg's Reiſsfeder und Reductionszirkel.

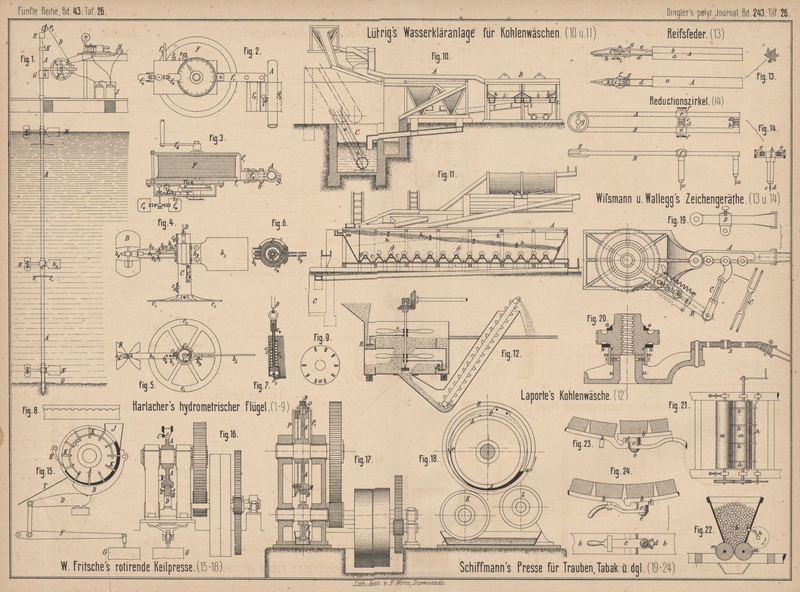

Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Wiſsmann und Wallegg's Reiſsfeder und Reductionszirkel.

Die Firma Wiſsmann und Wallegg in Wien und Frankfurt a.

M. hat sich in neuerer Zeit durch Herstellung verbesserter Zeicheninstrumente sehr

verdient gemacht und mehrere Patente in dieser Richtung erhoben. Im Anschluſs an den

Bericht S. 205 d. Bd. soll im Folgenden noch deren Reiſsfeder und Reductionszirkel

Besprechung finden.

Die Reiſsfedern (vgl. * D. R. P. Kl. 42 Nr. 13342 vom

13. December 1879) sind sämmtlich mit einem dreikantigen prismatischen Griffe und

mit einem zwischen den Federschenkeln liegenden Sperrrädchen zur Einstellung der

Strichstärke versehen. Fig. 13

Taf. 26 zeigt eine solche Reiſsfeder mit Punktirstift zur Ausführung von

Punktirungen.

Der Griff A aus Elfenbein hat als Querschnitt ein

gleichseitiges Dreieck und gestattet ein sehr bequemes Festhalten der Reiſsfeder in

gewünschter Stellung; man legt dabei den Daumen auf die Seitenfläche a, den Zeigefinger auf b

und den Mittelfinger auf c. Zur Einstellung der

Strichstärke dient eine kleine Schraube, welche in dem einen Federschenkel d durch einen kleinen Stift gehalten wird, während

durch die Drehung einer als Sperrrädchen ausgebildeten Mutter f der andere Federschenkel e in gröſseren oder geringeren Abstand zum Schenkel d gebracht werden kann. Zum Festhalten des

Sperrrädchens in einmal eingestellter Lage dient ein kleiner Sperrkegel g, welcher durch eine schwache, auf seinem Rücken

liegende Feder nur so stark in die Zähne des Rädchens f

eingreift, daſs dieses in jeder Richtung und auch während des Ziehens einer Linie

mit dem Ringfinger der die Feder haltenden Hand in Drehung versetzt werden kann,

wodurch eine Aenderung der Strichstärke während des Ziehens möglich wird. Die

Ausführung gleichmäſsig variirender Strichstärke erfordert jedoch bedeutende Uebung;

besonders schwierig ist, eine gleichmäſsige Zunahme des Striches zu bewirken, weil

dabei der Ringfinger das Sperrrädchen in der Richtung nach der Spitze der Reiſsfeder

zu umdrehen muſs, was für die Hand unbequem ist. Zur Benutzung bei Punktirungen

dient das durch die Stellschraube i einstellbare,

seitlich liegende Plättchen h, welches mit einem

Schlitze auf einem kleinen, in dem Federschenkel d

eingeschraubten Stifte läuft, am unteren Ende aber in eine stumpfe Spitze übergeht,

welche beim Gebrauch über den Erhabenheiten und Vertiefungen von Punktirlinealen

herstreicht und dadurch ein abwechselndes Ziehen der Feder oder Abheben derselben

vom Papier bewirkt.

Der Reductionszirkel ist aus dem Bestreben

hervorgegangen, den Zirkelspitzen eine solche Lage zu geben, daſs dieselben beim

Abgreifen und Abstechen

in normaler Richtung auf die Papierfläche zu stehen kommen. Fig. 14

Taf. 26 zeigt den Zirkel in ⅓ n. Gr. Am Ende jedes der beiden um Gelenk g drehbaren Zirkelschenkel A und B ist senkrecht dazu je eine

Zirkelspitze a und b

eingeschraubt; die Reductionsspitzen c und d sind auf zwei kleinen Schiebern e befestigt und können mit diesen in geschlossener Lage

des Zirkels gemeinschaftlich auf den Zirkelschenkeln verschoben und durch die

Stellschrauben f daran festgestellt werden. Die Spitzen

a, b und c, d liegen

in einer Ebene mit dem Mittelpunkt des Gelenkes g. Auf

dem einen Zirkelschenkel ist eine Theilung angebracht, die alle echten Brüche von 0

bis 1 enthält, auf dem anderen eine Theilung, welche dazu benutzt wird, Kreisumfänge

in eine zwischen 2 und 20 liegende Zahl gleicher Theile einzutheilen.

Behufs Reduction von Längen in bestimmtem Verhältniſs stellt man bei geschlossenem

Zirkel die Reductionsspitzen, welche sich in Folge des Eingriffes des

Schraubenkopfes h des einen Schiebers in die Höhlung

des anderen gemeinschaftlich vorschieben lassen, auf das verlangte

Reductionsverhältniſs ein, nimmt dann die betreffende Länge zwischen die

Zirkelspitzen a, b und hat dann im Abstand der

Reductionsspitzen c, d die reducirte Länge. Will man

die Seitenlänge eines n-Eckes wissen, so stellt man die

Reductionsspitzen auf die Zahl n der zweiten Theilung

ein, nimmt den Radius des umschriebenen Kreises in die Zirkelspitzen und findet dann

im Abstand der Reductionsspitzen die gesuchte Seitenlänge. Der Zirkel hat den

Vortheil, daſs man genau damit auftragen kann, weil die Zirkelspitzen immer normal

zum Papier stehen, daſs die ganze Schenkellänge des Zirkels zur Anbringung der

Theilung verfügbar ist und daſs die Theilung auch noch richtig ist, wenn durch

Abbrechen oder Nachschleifen der Zirkelspitzen die Länge derselben sich verändert

hat. Allerdings muſs der Zirkel, der übrigens sehr bequem zu öffnen ist, in einer

etwas ungewohnten Lage benutzt werden und muſs man sich bei genauer Arbeit beider

Hände bedienen.

Eine Benutzung des Zirkels mit abgeschraubten Reductionsspitzen als gewöhnlicher

Stechzirkel und in gestreckter Lage der Schenkel als Stangenzirkel, wie es von den

Fabrikanten empfohlen wird, scheint uns nicht zweckmäſsig. Das Abschrauben der

Reductionsspitzen ist unbequem und in Folge entstehender Abnutzung des Gewindes

Grund zu fehlerhafter Stellung der Spitzen; einer Verwendung als Stangenzirkel steht

der Umstand entgegen, daſs die Drehbarkeit um Gelenk g

bei gestreckter Lage der Zirkelschenkel nicht aufgehoben werden kann, wodurch sich

der Zirkel leicht beim Abstechen verstellt.

Wiſsmann und Wallegg's Stechzirkel mit verticaler Spitzenführung beruht auf gleichem Principe wie

der Zirkel von H. Schmidt in Berlin (1879 234 * 448), nur mit dem

Unterschiede, daſs hier eine dünne Stange, welche durch rechtwinklig zu den unteren

Zirkelschenkeln gebohrte Löcher geht, die Parallelführung der Zirkelspitzen bewirkt

und die feine Einstellung durch eine federnde Spitze am einen Schenkelende

ausgeführt wird. Der Zirkel ist übrigens handlich und sehr brauchbar.

A. Zz.

Tafeln