| Titel: | A. R. Harlacher's hydrometrischer Flügel; von Rich. Blum, Rathsingenieur in Leipzig. |

| Autor: | Rich. Blum |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 311 |

| Download: | XML |

A. R. Harlacher's hydrometrischer Flügel; von Rich. Blum, Rathsingenieur in

Leipzig.

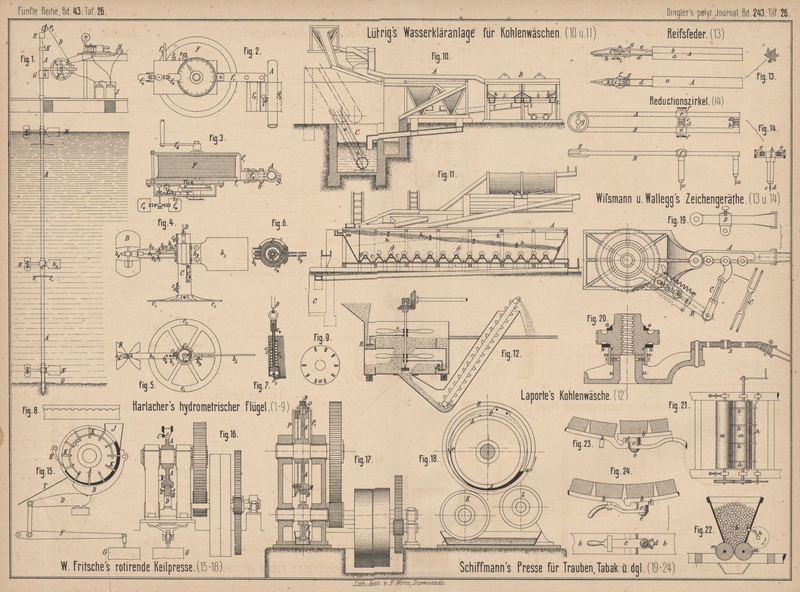

Mit Abbildungen auf Tafel 26.

R. Blum, über Harlacher's hydrometrischen Flügel.

Wer Gelegenheit hatte, Messungen von Wassergeschwindigkeiten in Fluſsläufen, Kanälen

u. dgl. zu machen, wird sich mit Recht darüber beklagt haben, daſs die hierzu

dienenden Instrumente bisher umständlich in der Handhabung waren und unbefriedigende

Resultate ergaben. Bei dem zu solchen Arbeiten wohl am meisten benutzten

Woltmann'schen Flügel (vgl. 1878 228 * 416) wurde deren Ausführung durch das immer

wieder erneute Einstellen des Zählapparates und das Ausheben des Instrumentes aus

dem Wasser, nachdem dessen Geschwindigkeit in einer bestimmten Tieflage gemessen

war, sehr erschwert und verzögert. Dieses Instrument war bis vor Kurzem das einzige,

welches bei Messungen in gröſseren Profilen die nothwendige Zuverlässigkeit der

Genauigkeit gab. Doch gerade der Umstand, daſs viel Zeit erforderlich war, die

Wassergeschwindigkeiten in einer bestimmten Verticalen des Profiles in allen Tief

lagen vom Wasserspiegel bis auf die Fluſssohle zu bestimmen und diese Messungen in

allen Verticalen des Profiles zu wiederholen, lieſs die erlangten Resultate als

nicht ganz richtige erscheinen; denn wohl in den allermeisten Fällen war der

Wasserspiegel zu Ende der Messungen nicht mehr derselbe wie am Anfang derselben, ja

der Zeitunterschied bei Ermittelung der Geschwindigkeiten in einer einzigen

Profilverticalen lieſs besonders bei bedeutenden Wassertiefen die Wahrscheinlichkeit

zu, daſs die Messungen in den verschiedenen Tieflagen unter verschiedenen

Bedingungen gemacht worden und daſs die aus den Beobachtungsresultaten berechnete

mittlere Wassergeschwindigkeit unrichtig sein konnte.

Es wurden deshalb schon mehrfach Versuche gemacht, das Arbeiten mit den Flügeln

dadurch zu beschleunigen, daſs die Zählung der Flügelumdrehungen mittels

elektrischer Apparate erfolgte. So haben Ritter, Ingénieur

en chef des ponts et chaussées in Paris, im J. 1859 und Ingenieur Henry bei Messungen in den Zuflüssen des Erie-Sees im

J. 1867 sich der elektrischen Uebertragung der Flügelumdrehung auf Zählwerke

bedient. Die Einrichtungen wurden aber von den Genannten selbst als unbefriedigend wieder

aufgegeben und erst den jahrelangen Bemühungen und Studien A. R. Harlacher's, Professor am k. k. deutschen Polytechnikum in Prag (*

D. R. P. Kl. 42 Nr. 11968 vom 28. December 1879) ist die Construction eines Flügels

zu verdanken, welcher sämmtliche angeführte Mängel der älteren Instrumente beseitigt

und in der denkbar kürzesten Zeit die Ermittelung der Geschwindigkeit von

Fluſsläufen mit einer Genauigkeit ermöglicht, welche bisher nicht zu erreichen

war.

Harlacher verwarf schon die früher übliche Art der

Verbindung des Flügels mit der Stange, indem er an einer mit ihrer massiven Spitze

fest in die Fluſssohle eingesetzten hohlen Stange A

(Fig. 1 Taf. 26) den an einem Kabel aufgehängten Flügel auf- und abgleiten

läſst. Der Flügel B selbst ist in der Form einer

zweischaufeligen Schiffsschraube construirt. (Zur Messung ganz kleiner

Geschwindigkeiten dürften Flügel von gröſserem Durchmesser und mit 4 Schaufeln von

wesentlichem Vortheil sein.) Er wird auf das vierkantige Ende einer Stahlwelle b1 (Fig. 4)

aufgesteckt und mittels der Mutter b8 befestigt. Die Welle

trägt eine excentrische Scheibe b3, welche bei jeder Umdrehung einmal eine Stahlfeder

b4 streift und

hierdurch Schluſs und Unterbrechung eines durch die Flügelwelle geleiteten

elektrischen Stromes bewirkt. Die Batterie ist zugleich mit einem elektrischen

Zählwerk verbunden, welches somit augenblicklich jede Flügeldrehung anzeigt. Das

Gewicht des Flügels B, der Welle b1 und deren

Lagerungskapsel b2 wird

durch ein ruderförmiges Gegengewicht b5 (Fig. 1, 4

und 5) ausgeglichen, so daſs der Flügel mit seiner Führungshülse C, ohne sich zu klemmen, an der Stange A gleitet. Die leichte Verschiebbarkeit desselben wird

übrigens noch durch mehrere Laufrollen c6 (Fig. 4 und

6) gefördert, welche an der reichlich ausgebohrten Hülse C angebracht sind. Die Kapsel b2 ist an der Hülse C so befestigt, daſs sie zugleich mit den

Befestigungsarmen b9

einen Constructionstheil bildet. Am unteren Ende des Hohlcylinders C ist eine kreisförmige Scheibe c1 angeschraubt, welche zu verhindern hat,

daſs der Flügel bei seiner Abwärtsbewegung längs der Stange A der Fluſssohle zu nahe kommen kann. Im Innern der Hülse C ist eine Kapsel c2 (Fig. 5 bis

7) angebracht, welche eine gegen die kolbenartige Verstärkung eines

Messingstiftes c4

wirkende Feder c3

enthält. An dem oberen Ende des Stiftes c4 ist das Kabel befestigt, welches die Theile C und b5 mit dem Flügel B

trägt. Die innere Kapsel c2 ist mit der Hülse C durch einen Arm c5 (Fig. 5 und

6) verbunden, welcher durch einen Schlitz der Stange A tritt und zugleich jede Drehung des Flügels auf der

Stange hindert.

Nachdem der Flügelapparat an das Tau D angehängt und

über die Stange A geschoben ist, deren Höhlung das Tau

aufnimmt, wird an dem oberen Stangenende der Arm E mit

der Laufrolle e1 (Fig.

1) befestigt, über welche das Tau D gelegt

und der Trommel F zugeführt wird. Der Lagerrahmen f1 der Trommel ist

mittels des Zapfens f2

in einem Arm G (Fig. 1 bis

3) befestigt, welcher an der Stange A mit

Hilfe der Klemmhülse g1

angebracht wird. Dreht man die Trommel mittels der Kurbel f6 in entsprechender Richtung, so wickelt

sich das Tau D auf jene auf, wobei dasselbe den am

Trommelumfang eingedrehten Rillen folgt; der Flügel wird bei jeder Trommelumdrehung

genau um 1m gehoben. Zum Niederlassen des Flügels

bedient man sich jedoch nicht der Kurbel, sondern man überläſst den Flügel sich

selbst. Seine Fallgeschwindigkeit wird hierbei durch den Windfang f4 regulirt, welcher

durch das Räderwerk f5

mit der Trommelachse in Verbindung steht. Das Sinken des Flügels tritt nach dem

Auslösen des Räderwerkes durch den Hebel f7 ein. Der sinkende Flügel dient zugleich zum Messen

der Stromtiefe, da er bei jedem Meter Fall die Trommel einmal zurückdreht.

Theilbeträge der Drehung werden an einem mit der Trommelachse gekuppelten

Zifferblatt abgelesen.

Die vom Gestell isolirte Contactfeder b4, welche sich mittels des Schräubchens b6 (Fig. 4 und

5) reguliren läſst, ist durch die Schräubchen b7 an die Messingkapsel b2 befestigt. Eines

dieser Schräubchen dient nun zugleich als Klemme für den isolirten Draht c7 (Fig. 5 und

7), welcher andererseits an den isolirten Kolben des unmittelbar an das

Tau D angehängten Messingstiftes c3 befestigt ist. Das

Tau D selbst besteht aus mit Isolirmaterial umhüllten

Kupferdrähten und stellt die Leitung zwischen der Contactfeder b4 und einer auf dem

Lagerrahmen der Trommel isolirt sitzenden Klemme 1 her, von wo ein Draht zur

Batterie führt, welche ihrerseits weiter mit dem Zählapparat und dann durch eine

Klemme 2 mit dem Lagerrahmen der Trommel, also auch mit der hohlen Stange A und durch diese mit dem Gestell und der Achse des

Flügels leitend verbunden ist. Der mit zwei Zifferblättern versehene elektrische

Tourenzähler gibt die Anzahl der Flügelumdrehungen in einer gewissen Zeit an.

Letztere werden gleichzeitig vom Chronographen auf einem Papierstreifen in der aus

Fig. 8 ersichtlichen Weise graphisch dargestellt. Hierdurch ist ein

werthvolles Mittel geboten, die Dauer jedes Stromschlusses, also die Dauer jeder

einzelnen Flügelumdrehung zu beobachten und etwa eingetretene Störungen sicher zu

erkennen. Auch die Tiefen werden beim Sinken des Flügels durch den Chronographen in

ähnlicher Weise verzeichnet. Das von der Trommel F

angetriebene und 10mal so schnell als diese sich drehende Zahnrad z (Fig. 3) hat

auf der Seite eine Scheibe, auf welcher eine vom Instrument isolirte, mit einer

Klemme 3 verbundene Feder schleift. An 9 Zehnteltheilpunkten der Scheibe sind

Isolirarme a (Figur 9)

angebracht. Batterie und Registrirapparat sind in einen Schlieſsungskreis zwischen

den Klemmen 2 und 3 eingeschaltet. Beim Sinken des Flügels und Drehen der Scheibe

entsteht Stromunterbrechung, wenn die Feder über einen Arm a schleift, und Stromschluſs, wenn sie über den Zwischenraum gleitet. Die Entfernung der

Arme a beträgt 1cm;

folglich kann die Abwärtsbewegung des Flügels von Centimeter zu Centimeter

controlirt werden.

Stöſst der sinkende Flügel am Fluſsbett auf, so wird das ihn tragende Tau D schlaff und der Messingstift c3 durch die auf ihn wirkende Feder etwas

nach abwärts gedrückt. Da nun die Einrichtung getroffen ist, daſs hierbei der Kolben

am Stift c3 seine

Isolirung gegen das Flügelgestell verliert, so wird durch das Aufstoſsen des

letzteren auf der Fluſssohle beständiger Stromschluſs erzeugt, der durch den

Chronographen sofort angezeigt wird.

Bei der Benutzung des Apparates wird die Batterie J,

sowie der Tourenzähler H und Schreibapparat auf ein

Floſs gebracht, an dessen stromaufwärts gerichtetem Ende die Stange A mit dem Flügelapparat sich befindet. Eine mittels

einer Klemme K (Fig. 1) an

der Stange A genau zur Flügelachse normal befestigte

Visirvorrichtung wird in das Querprofil des Flusses eingestellt; die Flügelachse

liegt demnach genau normal zur Profilebene. Das Floſs wird mittels Ankern und Tauen

(bei breiteren Wasserläufen) oder mittels Leitseilen oder Stangen (bei kleineren

Gewässern) in einer bestimmten Lage, d.h. an derjenigen Stelle des Fluſslaufes, in

welcher die Stromgeschwindigkeit gemessen werden soll, festgehalten. Ist die Arbeit

daselbst vollendet, so wird das Floſs durch Loslassen oder Nachgeben der

Befestigungstaue auf der einen Seite und durch Anziehen der Taue auf der anderen

Seite in die neue Lage gebracht, in welcher Messungen an einer anderen Stelle des

Flusses vorgenommen werden sollen.

Diese Art der Messungen der mittleren Geschwindigkeiten der Flüsse geschieht in

solcher Weise, daſs der Flügel B mit Zubehör einige

Decimeter hoch über den Wasserspiegel gebracht wird und, nachdem die Zeiger des

Tourenzählers beide auf den Nullpunkt eingestellt sind, der Senkapparat an der

Trommel F mittels des Hebels f7 in Bewegung gesetzt wird. Sowie die

Achse des Flügels den Wasserspiegel berührt, wird mittels einer Feder, welche an der

elektrischen Uhr angebracht ist, der Contact dauernd in dem Tourenzähler hergestellt

und sofort beginnt derselbe die Flügelumdrehungen zu zählen. Es ist nothwendig, daſs

mit der Abwärtsbewegung des Flügels sammt Zubehör schon über dem Wasserspiegel

begonnen wird, damit diese Bewegung bereits eine möglichst gleichmäſsige von Anfang

ist und damit der Flügel schon die Geschwindigkeit des Wassers an der Oberfläche

besitzt und richtig wiedergibt, sowie mit der elektrischen Zählung der Umdrehungen

des Flügels begonnen wird. In einer gewissen Anzahl von Secunden gleitet nun der

Flügel an der Stange von M bis N (Fig. 1)

hinab und gibt in jedem einzelnen Element der Höhe der Verticalen die daselbst

herrschende Wassergeschwindigkeit durch die elektrisch gezählten Umdrehungen wieder.

In der Zeit, in welcher der Flügel von M bis N

gelangt ist, hat er alle Geschwindigkeiten der parallel über einander liegenden

Wasserschichten gemessen und aus dem entsprechenden Product der Zeit mit der Zahl

der Umdrehungen ergibt sich dann direct die mittlere Geschwindigkeit des Wassers in

der betreffenden Verticalen. Der Umstand, daſs der Flügel in Folge des Aufsitzens

der Scheibe c1 auf der

Sohle des Fluſsbettes nicht genau bis auf die Sohle gelangen kann, macht es

erforderlich, das erhaltene Resultat um ein Geringes auszugleichen. Diese Correction

wird um so unbedeutender sein, je gröſser der Unterschied zwischen der durchlaufenen

Länge MN und dem constanten Abstand NO sein wird, d.h. je tiefer das zu messende

Fluſsprofil ist.

Es ist selbstverständlich, daſs die Messung der mittleren Geschwindigkeit des Wassers

in einer bestimmten Verticalen mittels eines einzigen Durchlaufens der Höhe der

Verticalen den gewissenhaften Untersucher noch nicht zufrieden stellt, sondern daſs

er diese Messungen wiederholen wird, um aus den erlangten Resultaten der

verschiedenen Messungen dann erst die wirkliche mittlere Geschwindigkeit zu

erhalten. Er wird zwar erkennen, daſs die Resultate von dem Mittel der sämmtlichen

Messungen wenig abweichen werden; aber es bietet die Wiederholung der Untersuchungen

in einer und derselben Verticalen die Gewiſsheit, allen Schwankungen und Pulsirungen

des Fluſslaufes Rechnung getragen zu haben.

Der Benutzung des Flügels zu Geschwindigkeitsmessungen muſs selbstverständlicher

Weise die Bestimmung der Constanten des Flügels vorausgehen. Dies geschieht auf

dieselbe Weise wie bei dem Weltmännischen Flügel. Ich habe, bevor ich den für das

Instrument beanspruchten Vortheil als berechtigt anerkannte, daſs die mittlere

Geschwindigkeit bei einmaliger Durchlaufung der Höhe in einer Verticalen wirklich

gleich dem Mittel der gefundenen Geschwindigkeiten in den einzelnen parallel über

einander stehenden Wasserschichten sein müsse, Untersuchungen auf beide Arten

angestellt und gefunden, daſs die Resultate sich vollständig deckten, wenn man

Differenzen der Geschwindigkeiten (in Meter und Secunden ausgedrückt) in der 4. und

5. Decimale nicht berücksichtigenswerth erachtet.

Zu Messungen in groſsen tiefen Strömen eignet sich der beschriebene Apparat ganz

vorzüglich. So machte Prof. Harlacher häufig Messungen

in der Moldau und Elbe, hat die Donau bei Wien, die Seine bei Paris gemessen und zu

diesen Messungen jeweilen erstaunlich wenig Zeit beansprucht. Ueber die von ihm in

den genannten Strömen vorgenommenen Messungen, sowie über seine hydrometrischen

Apparate und Methoden hat Harlacher ein Werk

herausgegeben (Die Messungen in der Elbe und Donau und die

hydrometrischen Apparate und Methoden des Verfassers. Leipzig 1881. Arthur Felix), in welchem derselbe auf alle

einschlägigen Verhältnisse mit wissenschaftlicher Gründlichkeit eingeht. Auf

dieses Werk möchte ich hier noch besonders aufmerksam gemacht haben; namentlich sind

die im Werke mitgetheilten, von Harlacher im J. 1878 in

der Donau bei Wien angestellten Messungen von groſser Wichtigkeit und hohem

Interesse.

Tafeln