| Titel: | Albert Pütsch's Draht-Glühofen für Gasbetrieb. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 318 |

| Download: | XML |

Albert Pütsch's Draht-Glühofen für

Gasbetrieb.

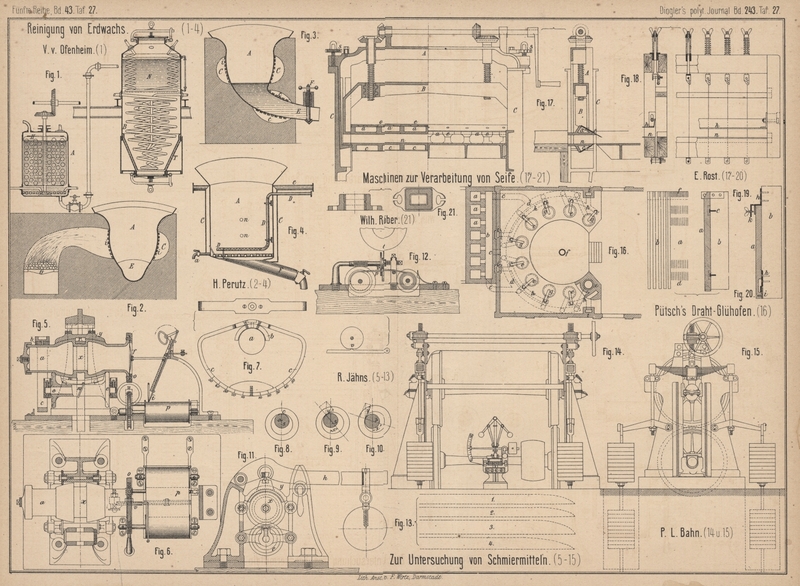

Mit einer Abbildung auf Tafel 27.

Pütsch's Draht-Glühofen für Gasbetrieb.

Wenn schon die Gasfeuerung für Glühzwecke im Allgemeinen verhältniſsmäſsig wenig

Eingang gefunden hat, so ist besonders in der Drahtfabrikation das Glühen mit Gas bis jetzt in ausgedehnterem Maſsstabe

noch nicht durchgeführt worden und dürften somit einige Mittheilungen, welche Albert Pütsch in Berlin in Glaser's Annalen, 1882 S. 8 über eine von ihm ausgeführte gröſsere

Anlage veröffentlicht, von gewissem Interesse sein. Die Anlage, welche auf dem Werk

von Heinr. Kern und Comp. in Gleiwitz in Oberschlesien

im Betrieb ist, dient zum Glühen von Eisendraht und besteht aus 10 Glühöfen, welche

ihr Gas aus einer Batterie von 7 Generatoren erhalten. Das Brennmaterial ist

Kleinkohle.

Wie aus dem Anlageplan in Fig. 16

Taf. 27 ersichtlich, sind die Generatoren a auſserhalb

des Glühraumes auf dem Hofe angelegt. Die gebildeten Gase treten zunächst in den groſsen

gemeinschaftlichen Sammelkanal b und werden durch die

Seitenkanäle c dem Ringkanal d zugeführt, von welchem sie in die eigentlichen Glühöfen e gelangen. Die Glühöfen, 10 an der Zahl, sind in einem

Kreise aufgestellt, in dessen Mittelpunkt sich ein Drehkrahn f befindet, mit welchem die verschiedenen Arbeiten an den Oefen, Ein- und

Ausheben der Töpfe, Abheben der Deckel u. dgl., vorgenommen werden. Die Oefen haben

cylindrischen Querschnitt (vgl. Schnitt bei x). Die

Gase treten unten in aus der Zeichnung nicht ersichtliche Brenner, woselbst die

Vereinigung mit atmosphärischer Luft erfolgt. Die gebildeten Flammen umspülen die

Glühtöpfe und verlassen den Ofen oben durch ein im Deckel angebrachtes eisernes Rohr

g, um in den Schornsteinkanal h zu gelangen. (Oertliche Verhältnisse haben die

Benutzung von 4 vorhandenen kleineren Schornsteinen verlangt, so daſs also, wie aus

der Zeichnung zu entnehmen, die 10 Oefen in 4 Gruppen, zwei zu je 3 Oefen und zwei

zu je 2 derselben, getheilt sind, welche jede mit einem Schornstein i in Verbindung gesetzt ist.)

Zur Regulirung des Gases, der Luft sowie des Schornsteinzuges sind selbstredend

besondere Vorrichtungen vorhanden. Sämmtliche Deckel, sowie die Verbindungen

derselben mit den Schornsteinkanälen sind zur leichteren Beweglichkeit in

Sandverschlüssen gedichtet.

Die Bedienung der Oefen selbst hat sich als eine sehr bequeme herausgestellt; ebenso

sind die Betriebsresultate günstig zu nennen: Geglüht wurden in 12 Stunden 20 Töpfe,

von welchen jeder durchschnittlich mit 1250k

Eisendraht besetzt war, so daſs die Production während der genannten Zeit 25000k geglühte Drahtwaare betrug. Zum Glühen selbst

wurden in sämmtlichen 7 Generatoren 2730k

Steinkohlen verwendet; es wurden also 100k Draht

mit 11k Steinkohlen geglüht. Da der Preis der

verfeuerten Kohle sich auf 47 Pf. für 100k stellt,

so kostete das Glühen von 100k Draht 5,1 Pf.

Die Anlage ist seit fast einem Jahre in Betrieb und zeigt bezüglich der Haltbarkeit

der Glühtöpfe sehr günstige Resultate, welche auf die Abwesenheit einer jeden

Stichflamme zurückzuführen sind. Das System eignet sich für Torf, Holz und

Braunkohle ebenso gut wie für Steinkohlen; es sind alsdann nur die Generatoren dem

Brennmaterial entsprechend zu construiren. Da die Generatoren in den meisten Fällen

stets auſserhalb des Glühraumes auf dem Fabrikhofe Platz finden werden, so ist eine

Umänderung einer bestehenden, mit directer Feuerung versehenen Anlage auf Gasbetrieb

ziemlich einfach um so mehr, als durch Beseitigung des Rostes und des Aschenfalles

vorhandener Oefen genügend Raum gewonnen wird, um den Gasbrenner anzubringen.

Tafeln