| Titel: | Ueber Schmiermittel und deren Untersuchung. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 322 |

| Download: | XML |

Ueber Schmiermittel und deren

Untersuchung.

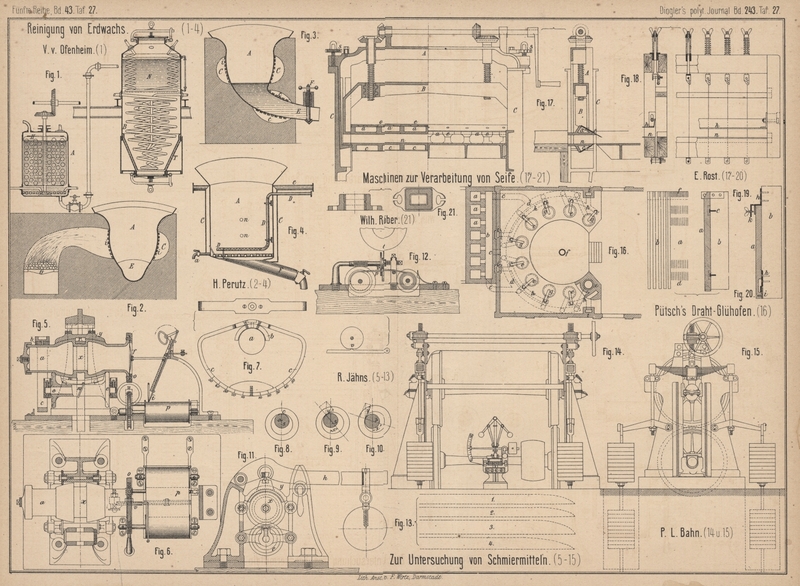

Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Ueber Schmiermittel und deren Untersuchung.

Zur Bestimmung der Kohlenwasserstoffe in

Schmierölen verseift A. H. Allen (Chemical

News, 1881 Bd. 44 S. 161) 5g derselben

mit alkoholischer Kalilauge, verdunstet den Alkohol, löst in etwa 90cc Wasser, schüttelt mit Aether aus und läſst

diesen verdunsten. Es ist zu berücksichtigen, daſs fast jedes Oel nach dem Verseifen

etwa 1 Proc. an Aether abgibt, so daſs obiger Aetherrückstand nicht reines Mineralöl

ist. Ferner kann Walrathöl auf diese Weise nicht untersucht werden, da der bei der

Verseifung abgeschiedene Cetylalkohol in Aether löslich ist (vgl. 1880 236 488).

L. Palmieri (Beiblätter zu Poggendorff's Annalen, 1881

S. 525) empfiehlt zur Untersuchung von Oelen und Geweben das Diagometer (vgl. 1880 236 492). Er bringt zu diesem Zweck an dem oberen

Ende einer trockenen Säule, welche frei in einem Glascylinder aufgebaut ist und

deren obere Platte der besseren Isolation wegen den Glascylinder nicht berührt,

einen um eine horizontale Achse drehbaren Hebel an, welcher an einem Ende einen

verticalen Metalldraht trägt. Ein ebensolcher Hebel ist mit dem Ladungsdraht des

Elektrometers verbunden. Bringt man nun das zu untersuchende Oel in einen Glastrog

und senkt die beiden Metalldrähte in dasselbe stets in gleicher Weise ein, so gibt

die Zeit, welche verstreicht, bis das Elektrometer einen bestimmten Ausschlag zeigt,

ein Maſs für die Leitungsfähigkeit des Oeles. Bei reinstem Olivenöl ist letztere

sehr klein, bei mit anderen Oelen versetztem dagegen wesentlich gröſser. Eine

Ausnahme machen allein Haselnuſs- und Pinienöl, mit denen aber Verfälschungen nicht

zu befürchten sind. Ersetzt man das Oel durch den Faden eines Gewebes, so läſst sich

in derselben Weise erkennen, ob dasselbe aus der nicht leitenden Seide oder der

leitenden Baumwolle oder beiden hergestellt ist.

E. J. Maumené (Comptes rendus, 1881 Bd. 92 S. 721 und

723) bestätigt seine frühere Beobachtung (1852 126 204), daſs Schwefelsäure, welche

zuvor auf 320° erhitzt wurde, nach dem Erkalten sich mit Oelen weit stärker erwärmt

als die gleiche, aber nicht vorher erhitzte Säure. Er beobachtete u.a. beim Mischen

von 25cc Leinöl und 5cc Schwefelsäure folgende Temperaturerhöhungen:

Oel aus Samen von

Alte Säure

Frisch erhitzte Säure

1) Bombay, 3jährig

+ 66,2°

+ 148°

2) Dep. du Nord, gekocht mit wenig Glätte

+ 59,0

+ 146

3) Lille, 2jährig

+ 58,2

–

4) Arras, frisch

+ 55,0

+ 133

5) Ruſsland, 1jährig

+ 55,0

+ 133

6) Gemischt, halbjährig

+ 44,0

–

7) Gemischt, 2jährig

+ 44,0

+ 120

8) Ruſsland, Auslese, gekocht ohne Siccativ

+ 44,0

–

9) Desgl. 1 Jahr im Finstern aufbewahrt

+ 43,3

–

10) Lille, 1 Monat alt

+ 38,0

+ 112

Maumené empfiehlt ferner zur Untersuchung der Oele, die

Menge des zur Verseifung erforderlichen Alkalis zu bestimmen. Er erwärmt zu diesem

Zweck 10cc Oel mit 20cc Kalilauge, welche 123cc einer

Doppelnormalschwefelsäure neutralisirten, und titrirt im Filtrat das überschüssige

Kali mit Schwefelsäure. Bei der Prüfung einiger der oben erwähnten Leinölsorten

wurden so statt 123cc Schwefelsäure nach dem

Abfiltriren der gebildeten Seife gebraucht bei:

cc

cc

Nr. 4

93,6 Säure

Nr. 7

76,4 Säure

1

105,0

8

77,1

2

84,7

10

72,3

Danach erscheint es denn doch sehr fraglich, ob dieses

Verfahren zur Prüfung von Oelen praktisch brauchbar ist.

Zur Untersuchung von Olivenöl auf

Verfälschung mit Baumwollsamenöl erwärmt Conroy

(Pharmaceutical Journal and Transactions, 1881 S. 933) 9 Th. Oel mit 1 Th.

Salpetersäure von 1,42 sp. G. und rührt bis zur Beendigung der Reaction. Reines

Olivenöl erstarrt nach dem Abkühlen zu einer gelblichen festen Masse,

Baumwollsamenöl wird orangeroth und bleibt flüssig.

Baumwollsamenöl hat nach C.

Widemann (Moniteur scientifique, 1881 S. 453) bei 14° ein specifisches

Gewicht von 0,9313, gereinigt bei 16° von 0,9265. Beim Vermischen mit Schwefelsäure

wird es violett, mit Schwefelsäure und dichromsaurem Kalium roth, nach dem Verseifen

mit Natronlauge an der Oberfläche blauviolett. – C. Scheibe

(Pharmaceutische Zeitschrift für Ruſsland, 1881 S. 431) fand bei 17° 0,923

sp. G., für Olivenöl 0,912. Bei der Elaidinprobe (vgl. 1880 236 489) erstarrt

Baumwollsamenöl unvollständig und wird braun.

Nach de la Souchère (Moniteur

scientifique, 1881 S. 790) hat Baumwollsamenöl 0,923 sp. G., Olivenöl 0,915

bis 0,916, Rapsöl 0,9142, Sesamöl 0,922 und Erdnuſsöl 0,917. Im Olivenöl wird das

Oel von Cruciferen durch die Heparreaction nach dem Verseifen mit Natron erkannt,

Sesamöl durch die Rothfärbung beim Schütteln mit gleichen Theilen Salzsäure von 1,18

sp. G. und etwas Zucker, Baumwollsamenöl durch die Braunfärbung beim Schütteln mit

Salpetersäure von 1,38 sp. G., Erdnuſsöl durch die sich aus der heiſsen

alkoholischen Lösung der abgeschiedenen Fettsäuren beim Erkalten ausscheidende

perlmutterartig glänzende Arachninsäure.

R. Jähns in Köln (* D. R. P. KL 42 Nr. 14857 vom 27.

Januar 1881) hat einen Apparat zur Prüfung von

Schmierölen angegeben, welcher sich bestens bewähren soll. Zur Ermittlung

der Fähigkeit des Schmieröles, die Reibung zweier auf einander gleitender Flächen zu

vermindern, dient der mit a bezeichnete Theil des

hohlen Zapfens x (Fig. 5 und

6 Taf. 27). Zur Vermeidung der Einflüsse verschiedener Zustände der

beiden gleitenden Flächen ist der Radius der auf a

schleifenden Schale b (Fig. 7) aus

gehärtetem Stahl etwas gröſser gewählt als der der äuſseren Fläche des Zapfens

selbst, so daſs die Berührung beider Flächen nur in einer Linie parallel der

Drehungsachse des Zapfens stattfindet. Die äuſsere Fläche des Zapfens bei a wird mit dem zu prüfenden Schmiermittel ausreichend

benetzt. Sobald nun der Zapfen in Drehung versetzt wird, neigt sich die durch den

Schwerpunkt s des Bügels c

gehende Senkrechte (Fig. 8) im

Sinne der Drehung (Fig. 9 und

10) und stellt sich bald unter einem Winkel x zur Verticalen. Je gröſser nun die gesammte Reibung selbst, je geringer

somit die Fähigkeit

des betreffenden Schmiermittels ist, die Reibung zwischen den beiden

Berührungslinien des Zapfens und der Schale zu vermindern, desto gröſser wird die

Neigung des Bügels aus seiner senkrechten Ruhelage heraus werden, weil das die

Reibungsgröſse am Umfang des Zapfens darstellende y

gröſser wird. Die Neigung des Pendelbügels c gibt also

das Maſs für die Fähigkeit des Schmiermittels, die Reibung zu vermindern, und wird

am Umfang des untern Bügeltheiles in Einheiten des Umfanges direct abgelesen.

Zur Prüfung, ob das Schmiermittel die Fähigkeit hat, in einem dem bestimmten Zwecke

entsprechenden Grade den Einwirkungen derjenigen Arbeit auf genügende Dauer hin zu

widerstehen, welche es bei seiner Verwendung zu verrichten hat, soll der Grad der

Erwartung benutzt werden, welche die innere Arbeit des Schmiermittels in der Schicht

zwischen Zapfen x und Lager y (Fig. 5 und

11) erzeugt. Damit die beobachtete Erwärmung nur aus der Schicht selbst

stammt, wurde dem arbeitenden Zapfen die Form eines Umdrehungskörpers gegeben,

dessen parallel zur Drehachse gerichtete Fläche nach einem Kreisbogen gekrümmt ist,

dessen Mittelpunkt aber auſserhalb der Achse selbst liegt; die auſserdem benutzte

Lagerschale schlieſst sich auf einem Theile der oberen Fläche des Zapfens diesem

genau an. Auf der Lagerschale selbst ruht durch Vermittelung zweier Spitzen der

Hebel h, welcher im Gestell befestigt ist und somit die

Stellung der Lagerschale und, da dieselbe den Zapfen umgreift, auch die Lage des

letzteren bestimmt. Nach unten ist der Zapfen nur durch die beiden Rollen e unterstützt. Die Lagerschale, dessen Bauchfläche als

Versuchsfläche wirkt, übernimmt auf diese Weise gleichzeitig die Führung des Zapfens

und nur die Stützung desselben wird durch die Rollen e

bewirkt. Die Schmierung des Zapfens zum Zweck einer Prüfung geschieht nun durch

einfaches Auftropfen des zu prüfenden Schmieröles, und zwar werden etwa 12 Tropfen

desselben auf die Oberfläche des Zapfens und der Lagerfläche vertheilt und durch den

kleinen Lederstreifen n (Fig. 5),

welcher während der Umdrehung des Zapfens durch den schrägen Ring w hin und her bewegt wird, auch gleichmäſsig vertheilt

erhalten.

Der Antrieb des Zapfens geschieht bei x in der Mitte

desselben durch Riemen r; der Zapfen selbst ist hohl

gedreht, auf einer Seite mit einer federnden Stahlplatte gasdicht verschlossen und

mit Schwefelätherdämpfen angefüllt, deren Ausdehnung durch die Wärme in den hier in

Frage kommenden Grenzen etwa 10mal so groſs ist als die der atmosphärischen Luft.

Wird nun der Zapfen durch seine Umdrehung und die Wärmeabgabe der

Schmiermaterialschicht erwärmt, so theilt sich die entwickelte Wärme den im Innern

desselben befindlichen Dämpfen mit, diese bewirken ein Auswärtsfedern der

Federplatte f, deren Bewegungen auf einen Schreibstift

t mit der erforderlichen Uebersetzung übertragen werden und dessen

verschiedene Stellungen daher verschiedenen Temperaturen des Zapfens und der Schicht

entsprechen. Vor diesem Stift t vorüber bewegt sich ein

Papierband p durch Räder und Schrauben vom Zapfen bei

o (Fig. 12)

aus, so daſs einer bestimmten Umdrehungszahl desselben stets eine bestimmte Länge

des abgewickelten Papierstreifens entspricht. Die Verhältnisse sind dabei derart

gewählt, daſs das Papierband um 3mm,75 in der

Minute fortschreitet, wenn der Zapfen 250 Umdrehungen macht. Damit der Stift

indessen ohne Widerstände auf das Papier seine Stellungen angeben kann, ist die

Einrichtung bei v (vgl. Fig. 12)

getroffen, daſs das Papierband nur jede 15. Secunde einmal leicht gegen den Stift

gedrückt wird, um ihn darauf sofort wieder los zu lassen, so daſs dieser seine

Stelle aufs Neue verändern kann, ohne hemmend auf die freie Beweglichkeit der

Federplatte zurück zu wirken. Der Mechanismus des Schreibstiftes ist auſserdem so

angeordnet, daſs sich die Spitze des Stiftes geradlinig und parallel der Fläche des

Papierbandes fortbewegt. Während sich nun dieses Papierband, sobald der Zapfen in

Drehung versetzt worden ist, in Richtung seiner Länge fortbewegt, verändert der

Stift nach Maſsgabe der im Zapfen erzeugten Wärme seine Stellung rechtwinklig zur

Bewegungsrichtung des Papierbandes. Die innerhalb je 15 Secunden erfolgenden

Markirungen der Lage des Stiftes bilden sodann Punkte einer Curve, welche ein

vollkommenes Bild der Wärmeentwickelung in der Oelschicht, im Lager und im Zapfen,

in Bezug auf den Weg des Papierstreifens, also der Umdrehungszahl des Zapfens gibt.

Die vom Schreibstift aufgetragene Curve bildet sehr bald eine gerade Linie, welche

parallel der Bewegungsrichtung des Papierbandes läuft; denn die Temperatur des

Zapfens bleibt sehr bald nach Beginn seiner Umdrehung constant, wenn die Wirkung der

Abkühlung durch die umgebende Luft ebenso groſs ist als die der nur geringen

Wärmeentwickelung in der noch frischen Schmierschicht.

Läſst man nun den Zapfen genügend lange drehen, so wird das Schmiermittel

schlieſslich mehr oder weniger verändert; die Temperatur des Zapfens steigt im

Verhältniſs zu den Arbeitswiderständen des Schmiermittels selbst, so daſs die Curve

nun ihre Richtung nach aufwärts annimmt. Je schneller das Schmiermittel seinen

normalen Zustand ändert, je mehr es verbraucht wird, um so schneller steigt die

Curve aufwärts. Die Abscissen der einzelnen Punkte dieser Curve stellen die

Umdrehungen des Zapfens, die Ordinaten die Gröſse der schädlichen inneren

Widerstände der Oelschicht nach Wärmemengen dar. Man hat also in der Curve ein Bild

der Beziehungen zwischen Weg und Widerstand und gibt das Product beider somit die

Gröſse derjenigen Widerstandsarbeit an, welche das Schmiermittel in sich selbst

durch die Beanspruchung zwischen Zapfen und Lager entwickelt hat. Dieses Product

wird unmittelbar durch die Fläche dargestellt, welche von der Curve selbst und der durch den Umfangspunkt

derselben gehenden Abscisse begrenzt wird. Bei verschiedenen Schmiermitteln sind

also die inneren Widerstandsarbeiten unter sonst gleichen Umständen diesen

Flächenräumen proportional, ihre mechanische Dauerhaftigkeit also diesem umgekehrt

proportional. Wenn man auſserdem die Gröſse des Winkelausschlages am Pendelbügel

berücksichtigt, welche ebenfalls umgekehrt proportional ist der Fähigkeit des

Schmiermittels, die Reibung zwischen den auf einander arbeitenden Flächen zu

vermindern, so kann man die relativen Gesammtwerthe verschiedener Schmiermittel

direct durch die Gröſse von Parallelepipeden von gleichen Grundflächen ausdrücken,

deren Volumen gleich den Producten aus den durch die Curve begrenzten Flächenräumen

in die Gröſse der Sinus der Winkelausschläge sind, und geben sodann die

Höhenverhältnisse dieser Parallelepipeden das directe Güteverhältniſs der verschiedenen Materialien in Bezug auf alle

Gesichtspunkte gleichzeitig unmittelbar an.

Nachfolgende Tabelle zeigt die Prüfungsresultate mehrerer Oelsorten in Bezug auf

deren Nutzwerth, während Fig. 13 die

Curven in ⅙ n. Gr., in welcher sie von dem Apparat erzeugt werden, darstellt.

Nr. desDia-grammes

Namen

Preis für100k

SchmierwerthGröſse der von den Curven umschlosse-nen

Widerstandsarbeitsfläche, deren Ab-scissen die Zeit und deren

Ordinatendie Temp. des Versuchszapfens in jedemZeitpunkte des

Versuches darstellen.

Nutzwerth inBezug auf Preisu.

Schmierfähig-keitRüböl = 1

Schmieröl

Absolut

Relativ

1

Rohes Rüböl

57,00 M.

53,70qc

1

1

2

Achsenöl I

42,00

49,50

1,08

1,47

3

Oleonaphta

28,50

80,00

0,66

1,33

4

Petrosine

26,00

62,44

0,86

1,88

Um zuverlässige Angaben über das Verhalten der Achsschenkel bei

rollenden Eisenbahnfahrzeugen, sowie über deren Lager und Schmiermittel zu erhalten,

hat P. L. M. Bahn (Organ für die Fortschritte des

Eisenbahnwesens, 1882 S. 11) das zu erprobende Räderpaar bezieh. dessen

Achslager sammt Schmiermittel, entsprechend seiner Bestimmung, sammt Federn in 2

Ständern gelagert und mit dem Aequivalent des betreffenden Wagengewichtes durch

angehängte Gewichte an den Federenden belastet (Fig. 14 und

15 Taf. 27), welche gleich der Federspannung nach Belieben zu verändern

sind. Die Schienen, auf denen das Räderpaar laufen sollte, sind hier durch ein

Reibungsräderpaar ersetzt, welches auf seiner Achse eine Riemenscheibe trägt, die

ihre Bewegung von einer an einer Transmission angebrachten Stufenscheibe empfängt,

so daſs die Anzahl der Umdrehungen des Räderpaares nach Erforderniſs bestimmt werden

kann. Das Reibungsräderpaar trägt ferner noch auf der Mitte seiner Achse eine Schnecke, welche

einen einem Regulator völlig ähnlichen Geschwindigkeitsmesser betreibt, auf dessen

sichtbaren Quadranten constant die Geschwindigkeit bequem abgelesen werden kann, mit

welcher die Umdrehung (bezogen auf die Stunde) erfolgt. Ein daran anschlieſsendes

Zählwerk notirt endlich die Anzahl der auf solche Weise zurückgelegten Kilometer. Um

jedoch auch die Wirkungen der Schienenstöſse mit in das Bereich der Erforschungen zu

ziehen, sind die Reibungsräder mit einer Excentricität von 2mm,5 angeordnet, wodurch nun allerdings die

Wirklichkeit nicht vollständig nachgeahmt erscheint, aber immerhin in bestimmten

Zwischenräumen eine jenen Wirkungen ähnliche Vermehrung des Federdruckes auf die

Achsschenkel stattfindet. Bis auf die Wirkungen in den Schienenbögen ist somit Alles

berücksichtigt, was auf das Verhalten und hauptsächlich auf die Schmierung eines

Achsschenkels Bezug hat.

Zum Schmieren der Dampfcylinder von Locomotiven empfiehlt E. Belleroche (Revue universelle, 1881 Bd. 9 S. 440)

reines Mineralöl, für die übrigen Theile der Locomotiven ein Gemisch von gleichen

Theilen Mineralöl und Baumöl und für die Wagen Mineralöl, mit der doppelten Menge

von Baumöl gemischt.

Tafeln