| Titel: | Neuerungen an Druckverminderungsventilen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 364 |

| Download: | XML |

Neuerungen an

Druckverminderungsventilen.

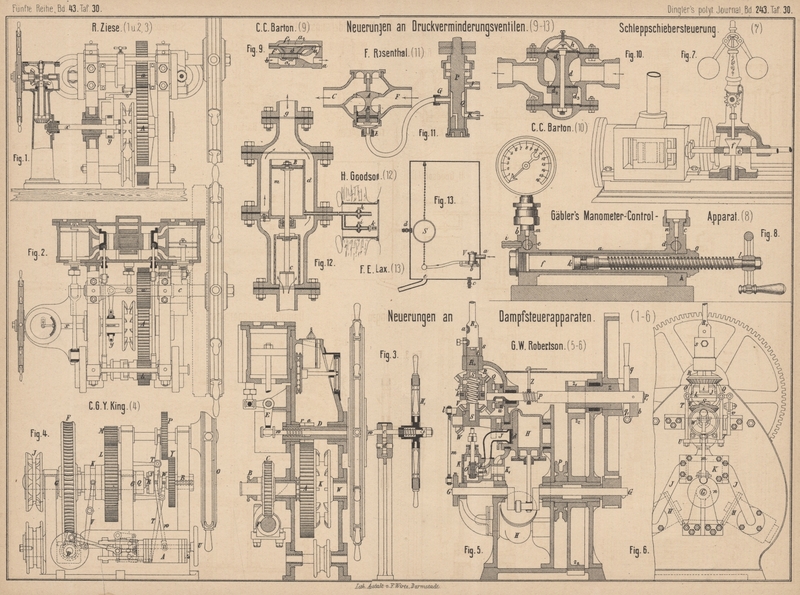

Patentkasse 85. Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Neuerungen an Druckverminderungsventilen.

Die Druckverminderungsventile (vgl. 1878 230 * 217. 1879 234 * 281) bezwecken stets

eine Verminderung des in der Hauptleitung herrschenden Druckes in der Ableitung. Sie

erzielen dies entweder auf die Weise, daſs sich der verminderte Druck in der Nebenleitung dem in der

Hauptleitung wechselnden entsprechend ändert, oder daſs derselbe durch

Druckänderungen in der Hauptleitung nicht berührt wird.

Der Druckregulator von C. C. Barton

in Rochester, Nordamerika (* D. R. P. Nr. 9576 vom 29. April 1879) gehört zur ersten

Klasse dieser Apparate. Die bei b (Fig. 9 Taf.

30) einströmende Flüssigkeit drückt gegen das den unteren Theil der Kammer a1 absperrende Ventil

d, während auf die obere gröſsere Fläche desselben

der in der Kammer a2

herrschende Druck wirkt. Beide durch elastische Scheiben f und f1 getrennte Kammern stehen durch den Kanal a3 mit einander in

Verbindung. Die Flüssigkeit würde von b nach a ungehindert durchflieſsen und den links vorhandenen

Druck nach rechts übertragen, wenn die eigenthümliche Form des Ventiles d dies nicht verhinderte. Wird Flüssigkeit rechts

abgezapft, so erfolgt ein Durchfluſs durch den Apparat, bis der Druck auf die obere

Fläche des Ventiles kräftig genug wird, um abzusperren. Es wird sich demnach dieses

Spiel beim Gebrauch fortwährend so wiederholen, daſs je nach der Differenz der

beiden Ventilflächen ein Abschluſs bei einem entsprechend verminderten Druck in der

Ableitung erfolgt. Stöſse werden bei dieser abwechselnden Absperrung in der

Ableitung nicht zu vermeiden sein.

Der im Zusatzpatent (D. R. P. Nr. 9977 vom 24. August 1879) beschriebene

Druckregulator soll in der Ablaſsröhre einen verminderten Druck bewirken, welcher

durch Druckänderungen in der Zuleitung nicht beeinfluſst wird. Es ist hier das

Ventil d (Fig. 10

Taf. 30) so eingerichtet, daſs sich der vom zuflieſsenden Wasser ausgeübte Druck auf

beide Flächen d1, d2 gleichmäſsig

vertheilt, während das Eigengewicht sowie eine Feder h

das Ventil zu öffnen streben. Der Abschluſs erfolgt dann, wenn der Druck in der

Ableitung, welcher auf die ringförmige Fläche d3 wirkt, groſs genug ist, um das Eigengewicht des

Ventiles und die Feder zurückzudrängen. Ist das Ventil einmal geschlossen, so kann

eine Druckänderung in der Ableitung nicht mehr stattfinden; das Ventil sinkt erst

dann wieder, wenn Wasser abgezapft wird.

Einen belastenden Kolbenschieber benutzt F. Rosenthal in Köln (* D. R. P. Nr. 14633 vom 26. October 1880). Der

Durchgangsapparat besitzt an seinem Ventil A (Fig.

11 Taf. 30) einen Kolben B, unter welchem das

Verbindungsrohr EG mit dem Druckregulator mündet.

Dieser hat noch 2 Rohransätze, von denen J zum Ablassen

des beim Auf- und Niedergehen des Kolbens P

entweichenden Wassers dient, während K das Druckwasser

zuleitet. Das durch K eintretende Hochdruckwasser

umspült den Kolben P an dessen dünnerem Theile und

tritt durch die Winkelbohrung in den unteren Theil des Cylinders Q, wirkt somit auch direct auf die Bodenfläche des

Kolbens P. Je nach der Druckverminderung, unter

welcher das Wasser bei C austreten soll, wird die

Kolbenstange P durch Gewichtscheiben beschwert.

Wenn nun das Ventil A unter dem

Drucke p1 (gleich dem

Drucke unter dem Kolben B) und p2 (gleich dem Drucke über dem Ventil A) steht, so wird das Ventil A steigen, bis p1 = p2 ist.

Angenommen, die Fläche des Kolbens P hätte eine directe

Gewichtbelastung von 5k auf 1qc, so wirkt dieser Druck auf die Unterseite des

Ventilkolbens B und dieser hebt das Ventil A, um das bei F

eintretende Hochdruckleitungswasser so lange durchzulassen, bis der Druck von 5k/qc in der

Fortleitungsröhre C überstiegen wird. Sobald dieser

Fall eintritt, wirkt der Ueberdruck auf die Unterseite des Kolbens P und veranlaſst ein Steigen desselben, wodurch die

Ausfluſsöffnung des Ablaſsrohres J frei wird und eine

geringe Menge des unter höherem Drucke stehenden Einlaſswassers entweichen läſst, so

daſs sich der Ueberdruck wieder bis zum normalen bezieh. zu verminderndem Drucke von

5k/qc

ausgleicht.

Mit den Stutzen G und K

stehen zwei Manometer in Verbindung, um die Wirkung des Druckreductionsapparates

controliren zu können.

Einen beweglichen Kolben mit regulirbarem Hub benutzt H. Goodson in Berlin (* D. R. P. Nr. 7769 vom 1.

Februar 1879). Ist das Druckverminderungsventil eingeschaltet, so treibt der Strom

das Ventil c (Fig. 12

Taf. 30), sowie dessen im Cylinder m sich bewegenden

Kolben B vorwärts, flieſst aber durch den Raum d nach g ab. Hört der

Durchfluſs auf, so wirkt der Flüssigkeitsdruck auf den Kolben B und das Ventil c wird

geschlossen. Der ursprüngliche Druck auf die Leitung vor dem Apparat ist dann

begrenzt, der Druck hinter demselben bedeutend vermindert. Die Hubbewegung des

Kolbens B im Cylinder m

wird durch gepreſste Luft geregelt; der untere Theil des Cylinders steht zu diesem

Zweck mit einem Luftventil k in Verbindung, dessen

Spiel durch den Hahn i bestimmt wird. Der Hahn h regulirt die durch die Rückbewegung des Kolbens

gepreſste ausströmende Luft, während durch k diese

Luftmenge in gewissen Grenzen wieder ersetzt wird.

Ein sehr einfacher Apparat ist von F. E.

Lax in Minden (* D. R. P. Nr. 14475 vom 20. November 1880) angegeben.

Derselbe ist auch, wie der Goodson'sche, bestimmt, den Druck in der Ableitung

beliebig zu verändern; doch ist die Einstellung hier nicht so einfach wie dort. In

den mit Luft gefüllten Kessel tritt durch das Rohr a

(Fig. 13 Taf. 30) des Ventiles V das Wasser

bei b ein und zwar bis zu solcher Höhe, daſs durch die

Schwimmkugel S das Ventil V geschlossen wird. Entweicht ein Theil des im Kessel befindlichen Wassers

durch das Rohr e, so sinkt der Schwimmer S und öffnet das Ventil V,

so daſs von neuem Wasser zutritt.

Ist in der Hauptleitung ein hoher Druck, etwa von 8at, und wünscht man für die Nebenleitung einen Druck von höchstens 3at, so wird die Kette der Schwimmkugel so lang

gemacht, daſs bei 3at Druck der Schwimmer seine

höchste Lage erreicht hat, so daſs das Ventil dann vollständig geschlossen ist.

Die Auslaufmündung des Ventiles V muſs stets im Wasser

befindlich sein, weil

sonst ein Theil der gepreſsten Luft in die Zufluſsleitung geht und dadurch eine

Ungenauigkeit erzeugt werden könnte. Sollten mit der Zeit Ungenauigkeiten vorkommen,

so schlieſst man die Leitungshähne vor a und hinter e, läſst durch die Hähne c

und d das Wasser ganz ab und öffnet nach dem Schlieſsen

der Hähne c, d die Haupthähne wieder.

Wünscht man, daſs der Druck stets nur um ein geringes schwankt, so muſs man die Höhe

des Kessels bedeutend gröſser als seine Weite nehmen.

Mg.

Tafeln