| Titel: | J. Fahdt's Verfahren zum Schneiden von Glaswaaren und zum Verschmelzen von Schnittflächen. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 375 |

| Download: | XML |

J. Fahdt's Verfahren zum Schneiden von Glaswaaren und zum

Verschmelzen von Schnittflächen.

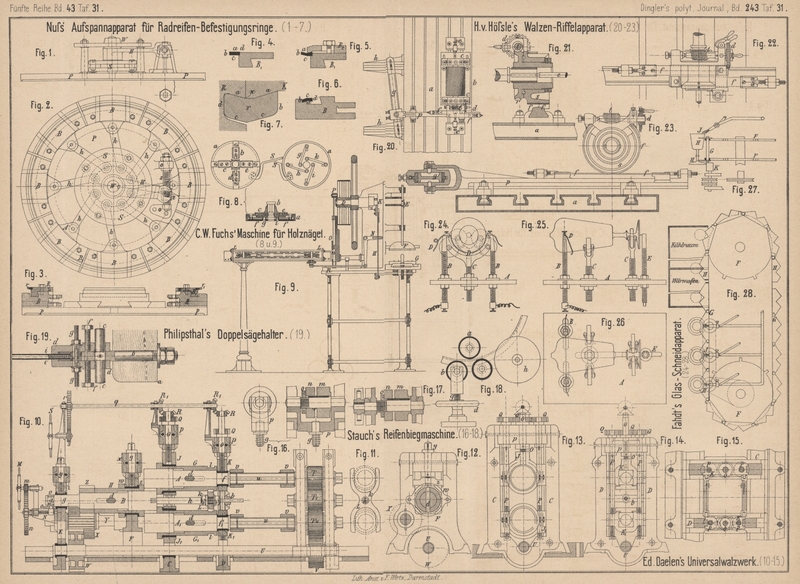

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Fahdt's Schneid- und Verschmelzapparat für Glas.

Das Schneiden von Glaswaaren führt J. Fahdt in Dresden

(* D. R. P. Kl. 32 Nr. 14181 vom 29. Juli 1880) mittels Drähten aus, welche durch

Elektricität zum Glühen gebracht werden. Die hierzu erforderliche Vorrichtung ist in

den Fig. 24 bis 26 Taf. 31

abgebildet. Auf einer Platte A lassen sich die mit den

Polen einer Batterie leitend verbundenen Metallschrauben B in Querschlitzen verschieben und feststellen, so daſs der in ihnen

festgeklemmte Draht D sich an der beabsichtigten

Schnittstelle dem Umfang eines Glaskörpers anschmiegen kann, welcher auf den in den

gegabelten Ständern C gelagerten Stützrollen ruht und

durch eine Gegenspitze an der Stütze E gegen eine

Verschiebung nach rückwärts gesichert ist. Diese Stütze sowie die Ständer C sind in einem Längsschlitz der Platte A Dach Bedürfniſs verschiebbar. Das Schlieſsen des

Stromes bewirkt das Erglühen des Drahtes D, wodurch

dessen Berührungsstelle mit dem von Hand in Drehung versetzten Glaskörper

augenblicklich so stark erwärmt wird, daſs derselbe durch eine plötzliche Kühlung

oder auch nur durch Berührung mit einem feuchten Gegenstande einen feinen Sprung an

der erhitzten Linie erhält und sich da glatt abtrennt.

Um nun der Schnittfläche die scharfen Kanten zu nehmen, werden dieselben auf dem in

Fig. 27 und 28

dargestellten Apparat verschmolzen. Die Gläser werden auf Lager H gelegt, welche an der endlosen, über die Scheiben F gelegten Kette G

befestigt sind. Diese Kette wird durch eine geeignete Vorrichtung in ruckweise

Bewegung versetzt. Nach jedem Vorschub der Kette kommen die Gläser mit ihrer

Schnittfläche vor je eine Stichflamme J, welche einem

Löthrohr oder einer Glasbläserlampe entströmt. Hierbei werden sie von einer Flamme

vorgewärmt, von den nächsten an den Schnittkanten verschmolzen. Um alle Stellen der

Schnittfläche vor die Flammen zu bringen, erhalten die Gläser zugleich eine drehende

Bewegung mit Hilfe von Reibungsrollen K (Fig.

27), auf welchen sie mit ihren Füſsen aufliegen. Sind die Gläser an den

Rändern völlig abgerundet, so werden sie mittels der Kette G zunächst in einen Wärmofen geführt, um durch gleichmäſsige Erwärmung das

Abspringen der verschmolzenen Theile zu hindern. Von da aus gelangen sie noch in

einen Kühlraum, nach dessen Verlassen sie zum Verpacken fertig sind. Damit beim

Verschmelzen der verschiedenen Schmelzbarkeit des Glases Rechnung getragen werden

kann, müssen die Flammen leicht regulirbar sein.

Tafeln