| Titel: | Ueber Apparate zur Entfettung der Knochen. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 396 |

| Download: | XML |

Ueber Apparate zur Entfettung der

Knochen.

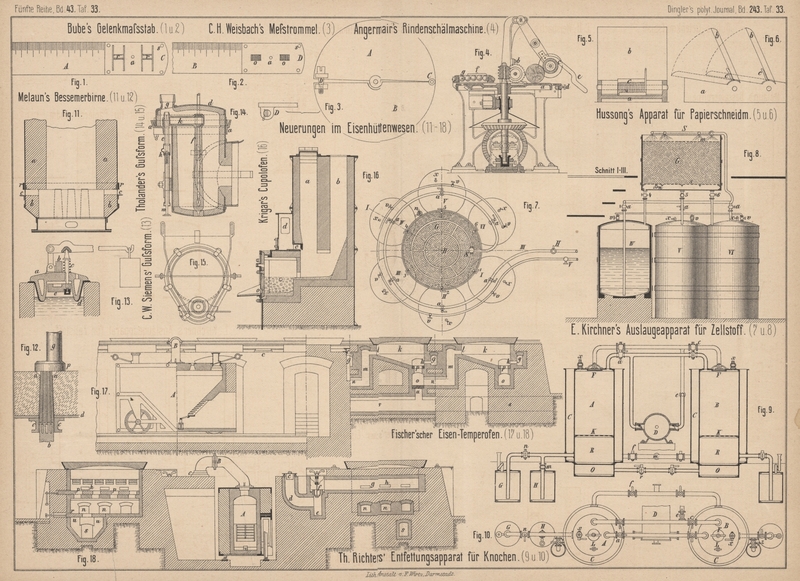

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

Ueber Apparate zur Entfettung der Knochen.

Th. Richters in Breslau (* D. R. P. Kl. 23 Nr. 14934

vom 3. December 1880) verwendet zum Entfetten der Knochen zwei aus starkem Blech

hergestellte Gefäſse A und B (Fig. 9 und

10 Taf. 33) mit doppeltem Boden, welche je in einem weiteren, oben

offenen Gefäſse C

stehen und mit

Vacuummeter L versehen sind. Die Gefäſse A und B werden nun durch

die verschlieſsbaren Oeffnungen F mit Knochen gefüllt,

welche auf den Siebböden K zu liegen kommen; dann

schlieſst man alle Hähne bis auf a und e und setzt die Luftpumpe D in Gang. Ist ein genügendes Vacuum in A

entstanden, so läſst man Wasser aus dem Gefäſs H durch

Oeffnen des Hahnes m in den Raum R eintreten, schlieſst m

und öffnet den Dampfhahn r. Der in den Zwischenraum O eintretende Dampf bringt das in R enthaltene Wasser zum Sieden und mit dem in A sich entwickelnden Wasserdampf wird die darin

befindliche Luft mittels der Luftpumpe D durch Hahn e entfernt. Dann setzt man die Luftpumpe auſser

Betrieb, schlieſst alle Hähne bis auf n, so daſs das

Lösungsmittel, Benzin, Schwefelkohlenstoff u. dgl. von G nach R übertritt. Der Hahn n wird zugedreht, das Benzin durch Einlassen von

Wasserdampf in den Raum O verdunstet, der Wasserhahn

f geöffnet, so daſs kaltes Wasser in das Gefäſs C tritt und sich das fetthaltige Benzin im Räume R verdichtet. Nachdem dann das Wasser aus C abgelassen ist, läſst man wieder Dampf in O eintreten; die so entwickelte Hitze verdunstet das

Benzin, welches die Luftpumpe D mit Hilfe der

geöffneten Hähne a und c

nach B hinüberdrückt. B

ist inzwischen in gleicher Weise, wie bei A angegeben,

luftleer gemacht; dort wiederholt sich derselbe Vorgang wie in A. Unterdessen wird durch Oeffnung des Lufthahnes x das Vacuum in A

aufgehoben und man kann nun das abgeschiedene Fett durch den Hahn z ablassen. Die entfetteten Knochen werden durch F entfernt und frisches Material eingefüllt, so daſs in

A der Entfettungsproceſs, wenn er in B beendigt ist, von neuem beginnen kann.

Auf diese Weise ist ein ununterbrochener Betrieb möglich und das Benzin u. dgl.

wandert ohne Verlust von einem Gefäſs in das andere. An Stelle der Hähne können auch

entsprechende Ventile angebracht werden; ebenso läſst sich beim Verdunstungsproceſs

die künstliche Erhitzung durch Dampf entbehren, wenn man ein entsprechend groſses

Vacuum erzeugt, in welchem das Benzin u. dgl. schon bei der gewöhnlichen

Lufttemperatur in Gasform verwandelt wird.

Davidsohn bestreitet in der Chemischen Industrie, 1881 S. 188 die Angabe, daſs das Seltsam'sche Verfahren der Knochenentfettung (1880 238

* 321) 5 Proc. Fett mehr gebe als das Auskochen. Er erhielt bei entsprechenden

Versuchen durch Auskochen mit Wasser eine Fettausbeute von 2,8 bis 4,1 Proc., durch

Benzin 4,9 bis 6 Proc., von einer anderen Knochensorte durch Auskochen 2,3 bis 3,8

Proc., durch Benzin 3,43 bis 4,67 Proc.

Juncker hat zwar 4 Proc. Fett mehr erhalten als mit

Wasser, hebt aber hervor, daſs der aus den so behandelten Knochen gewonnene Leim

dunkel und brüchig sei und eine geringe Bindekraft besitze. Zu berücksichtigen ist auch der

Benzinverlust von etwa 0,5 Proc., so daſs der finanzielle Vortheil des Seltsam'schen Verfahrens nicht bedeutend ist. Auch ist

das mit Benzin oder Schwefelkohlenstoff erhaltene Fett minder gut verkäuflich als

das durch Kochen mit Wasser dargestellte während durch ersteres Verfahren die

Knochen Stickstoff reicher bleiben.

Deiſs (1861 159 436) entfettete die Knochen bereits

vollständig mit Schwefelkohlenstoff. Da aber das erhaltene Knochenfett einen sehr

üblen Geruch behielt, der Leim und die Knochenkohle auch minder gut als bei

Behandlung mit Wasser waren, so ist dieses Verfahren verlassen worden. Zudem

behauptet E. van Haecht im Seifenfabrikant, 1881 S. 292, daſs Schwefelkohlenstoff nicht unter einem

Druck von 10at angewendet werden könne, da sich

der Schwefelkohlenstoff unter einem solchen Druck durch die Reibung entzünden würde.

Er empfiehlt daher die Anwendung von Benzin, welches zu diesem Zweck zuerst i. J.

1875 von Bolder und Adamson in Philadelphia angewendet wurde.

Tafeln