| Titel: | Ueber Wasserabscheider; von C. Bach. |

| Autor: | C. Bach |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 443 |

| Download: | XML |

Ueber Wasserabscheider; von C. Bach.

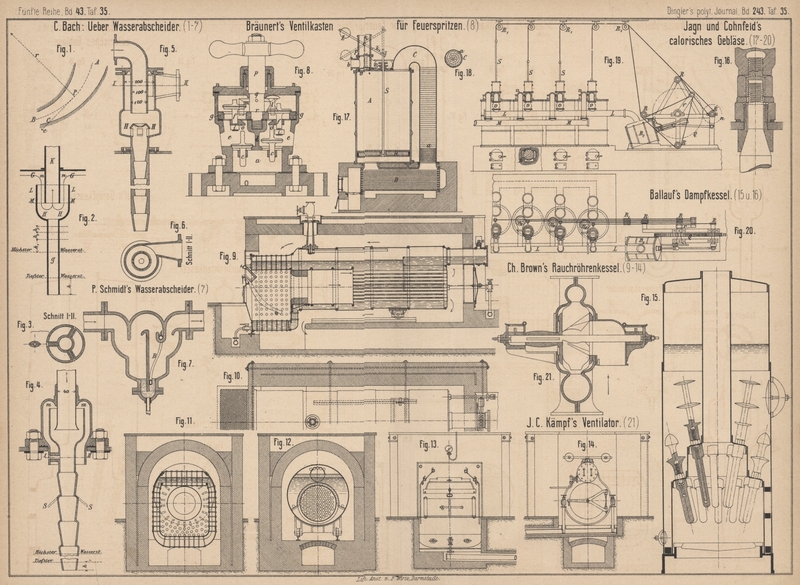

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Bach, über Wasserabscheider.

Seitdem die calorimetrische Untersuchungsmethode der

Dampfmaschinen gezeigt hat, wie nachtheilig die Verwendung von wasserhaltigem Dampf

den wirthschaftlichen Betrieb einer Dampfkessel- und Dampfmaschinenanlage

beeinflussen kann, liegt noch mehr als bisher Veranlassung vor, auf möglichste

Befreiung des Dampfes von dem mitgerissenen Wasser bedacht zu sein. Dieser Umstand

ist der Grund der nachstehenden Besprechung eines im Allgemeinen nicht genügend

beachteten Kesselausrüstungsgegenstandes.

Die Verminderung des Wassergehaltes des dem Kessel entnommenen Dampfes kann

geschehen: 1) durch Heizung des Flüssigkeitsgemisches, indem man demselben auf

seinem Wege vom Kessel nach dem Bestimmungsorte (Schieberkasten der Maschine) Wärme

zuführt, welche zur Verdampfung mitgerissenen Wassers verwendet wird; 2) durch

Verminderung der Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstromes, indem man demselben einen so

groſsen Querschnitt bietet (und für dessen Ausfüllung sorgt), daſs sich wenigstens

ein Theil des Wassers infolge seines gröſseren specifischen Gewichtes selbstthätig

abscheidet; 3) durch bedeutende Erniedrigung der Spannung des Dampfes, indem man ihn

zwingt, durch einen geringen Querschnitt oder durch eine Summe kleiner Oeffnungen zu

strömen, bei welcher Gelegenheit ein mehr oder minder groſser Theil des

mitgerissenen Wasser verdampft wird; 4) durch Führung des Flüssigkeitsgemisches in

gekrümmte Bahnen, wobei dann das gröſsere Trägheitsvermögen (Centrifugalkraft) der

Wassertheilchen deren Abscheidung zu bewirken hat.

Auf dem ersten Wege gelangt man zu Trocken- oder Ueberhitzungsapparaten, auf welche

hier nicht weiter eingegangen werden soll. Die Verfolgung der drei übrigen Wege

führt zur Construction von Apparaten, welche man als Wasserabscheider zusammenzufassen pflegt, obgleich das unter 3 angegebene

Mittel des Dampfdrosselns (Wire drawing) ebenfalls auf

eine Art Trocknung hinauskommt.

Was zunächst die Wasserabscheider nach 2 anlangt, so muſs hervorgehoben werden, daſs

sie sehr voluminös ausfallen, so daſs sie in den meisten der Fälle, in denen es sich

um Verminderung der Wassermenge im Dampfe handelt, nicht angeordnet werden können.

Ueberdies liegt, da das Mittel unter 4 ganz wirksame und compendiöse Apparate

liefert, kein Grund vor, sie weiter zu benutzen.

Die Wasserabscheider nach 3 erfordern eine ganz bedeutende Spannungsabnahme, wenn sie

wirklich wirksam sein, d.h. stark nassen Dampf in nahezu trockenen überführen

sollen. Dem entsprechend muſs die Pressung im Dampferzeuger weit gröſser sein als

die Spannung des Dampfes da, wo er Verwendung findet, also z.B. im Schieberkasten

der Dampfmaschine. Infolge dessen fallen die Wandstärken des Kessels unter sonst

gleich bleibenden Verhältnissen gröſser aus, als wenn die nach Atmosphären zählende

Spannungsdifferenz nicht nöthig wäre; der Kessel wird schwerer, theurer, die

Qualität seiner Heizungsfläche sinkt und die Differenz zwischen den Temperaturen des

Kesselinhaltes und der Heizgase vermindert sich und damit auch aus diesem Grunde die

in den Kessel in der Zeiteinheit übergeführte Wärme. Solche Apparate müssen deshalb

im Allgemeinen als unrationell bezeichnet werden. Nur in speciellen Fällen kann ihre

Verwendung zulässig sein. In D. p. J. 1881 241 * 336

ist eine derartige Construction beschrieben.

Das oben unter 4 angegebene MittelR. R. Werner ist meines Wissens der Erste,

welcher auf einen hierher gehörigen Apparat Patent nahm. gibt

rationelle Wasserabscheider, sofern man bei dem Entwürfe derselben die Regeln

berücksichtigt, die sich aus dem Folgenden ergeben.

Es sei AB (Fig. 1 Taf.

35) die Mittellinie des krummlinigen Kanales, in welchem sich das Flüssigkeitsgemisch bewegen

muſs. Im Punkte P sei die Geschwindigkeit c, der Krümmungshalbmesser r. Denkt man sich nun in P ein Wasserelement

vom Volumen v, dicht daneben ein Dampfelement von dem

gleichen Volumen und bezeichnet man die specifischen Gewichte des Wassers und des

Dampfes mit γw bezieh.

γd, so ist die

Kraft Pw, mit welcher

das Wassertheilchen der Ablenkung von der Bewegungsrichtung widerstrebt:

P_w=\frac{v\,\gamma_w}{g}\ \frac{c^2}{r}.

Diese Kraft kann auch als ein Maſs der Energie angesehen werden, mit welcher sich das

Theilchen bei C an die Kanalwandung anlegen wird. Die

entsprechende Kraft für das Dampftheilchen beträgt:

P_d=\frac{v\,\gamma_d}{g}\ \frac{c^2}{r},

folglich P_w=P_d\,\frac{\gamma_w}{\gamma_d}

Für Dampf von 6at Spannung ist das specifische

Gewicht 3,26, für Wasser rund 300mal gröſser, also:

P_w=300\,P_d;

d.h. die Kraft, mit welcher das Wasserelement der Ablenkung

widerstrebt, ist 300mal gröſser als die Kraft, mit welcher dies das Dampftheilchen

thut. Hiernach müssen sich also die Wassertheilchen an die äuſsere Wandung anlegen.

Werden sie vor dem Mitreissen durch den Dampfstrom bewahrt und wird ihnen

Gelegenheit gegeben, zu entweichen, so läſst sich der Dampf bei genügend kleinem

Krümmungshalbmesser der Strombahn nahezu ganz entwässern.

Am besten ist es, den Apparat so zu stellen, daſs das in ihm

abgeschiedene Wasser infolge seines eigenen Gewichtes in den Kessel zurückflieſst.

Dabei ist dafür Sorge zu tragen, daſs durch das Rohr, durch welches das Wasser

zurücktritt, nicht Dampf nach dem Apparat strömen kann. Dies läſst sich erreichen

durch Eintauchen dieses Rohres in das Kesselwasser.

Gestatten die Verhältnisse diese Zurückführung des Wassers in den Kessel nicht und

will man doch selbstthätige Fortleitung des abgeschiedenen Wassers, so ist mit dem

Wasserabscheider ein Condensationswasserableiter zu vereinigen.

Die einfachste Anordnung eines Wasserabscheiders zeigt Fig. 2 Taf.

35. L ist der Dampfraum des Kessels. Bei G tritt der Dampf in den Apparat ein, scheidet bei H das Wasser ab, welches durch J in das Kesselwasser zurückflieſst, und entweicht nach dem Rohre K.

Damit das bei HH abgeschiedene Wasser nicht zu einem

Theil wieder mitgerissen wird, muſs die Mündungsebene MM genügend hoch über HH liegen. – Diesem

Apparat ist noch der Vorwurf zu machen, daſs sich infolge der Krümmung der Bahn bei

mm Wasser an die äuſsere Rohrwandung von K anlegen wird, welches nach abwärts flieſst und

schlieſslich zu einem ziemlichen Betrage mit in das Rohr gerissen werden kann. Bei

reichlicher Höhe der Oeffnungen G ist die Bedeutung

dieses Mangels nicht groſs.

Ferner muſs, um ein Einströmen von Dampf durch J zu

vermeiden, die Dimension h so groſs bemessen werden,

daſs selbst bei heftiger Bewegung des Wasserspiegels die unterste Mündung von J niemals aus dem Wasser heraustritt. Andererseits ist

auch die Abscheidungsstelle H so hoch über den höchsten

Wasserstand zu legen, daſs das Kesselwasser (durch J

kommend) niemals an sie herantritt. Sowie dies geschieht, wird der Dampf beim

Streichen über den Spiegel des Wassers einen Theil des letzteren mitreiſsen, also

erst recht naſs werden müssen. Da, wo man in der Höhe beschränkt ist, kann dieser

Fall leicht eintreten. Es darf nämlich nicht übersehen werden, daſs der

Wasserspiegel in J immer höher steht als im Kessel, wie

aus folgender Betrachtung, welche ich schon früher an anderem Orte anzustellen

veranlaſst gewesen bin, hervorgeht.

Damit der Dampf von L nach H hinströmt, muſs die Spannung im letzteren Raum kleiner sein. Infolge

dessen stellt sich das Wasser in J um einen Betrag h1 höher, welche dieser

Spannungsdifferenz entspricht. Wenn nun auch diese nicht bedeutend ist, so ist doch

zu beachten, daſs 0at,01 schon reichlich 10cm Wassersäule gibt. Zu h1 gesellt sich noch eine zweite Höhe h2, erforderlich, um

das abgeschiedene Wasser abflieſsen zu lassen, sowie eine dritte Höhe h3, welche von den

Bewegungen des Kesselwassers herrührt, die sich auch dem in J enthaltenen Wasser mittheilen. h3 bringt hiernach das augenblickliche Steigen des

Wassers in dem Abfluſsrohre zum Ausdruck, in so weit dasselbe von der Bewegung des

Kesselwassers verursacht wird. Jedenfalls muſs also die Abscheidungsstelle HH um mehr als h_1+h_2+h_3 über dem

höchsten Wasserstand liegen.

Bei sehr beschränkter Höhe (H nur 33cm über dem Kesselwasserstand) und sehr nassem

Dampfe (18000k Dampf in der Stunde auf 1qm Wasserfläche, Dampfraum etwa 1/1800 des in der

Stunde entwickelten Dampfvolumens) habe ich vor etwa 4 Jahren (vgl. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1879 Bl.

15) den durch Fig. 3 und

4 Taf. 35 dargestellten Wasserabscheider, aus Bronze und Kupfer

bestehend, construirt, welcher oft ausgeführt, befriedigend arbeitet. Die Form

desselben war mit dadurch bedingt, daſs er zunächst als Ersatz für einen nicht

genügend wirksamen Apparat zu bauen war. Die Abmessung h1 wurde durch möglichst groſse freie

Querschnitte, durch nicht zu kleine Krümmungsradien der Bahnen und durch sauberes

Bearbeiten der Flächen, an denen der Dampf entlang strömt, nach Möglichkeit niedrig

gehalten und h2 durch

genügende Weite des Abfluſsrohres thunlichst reducirt h3 endlich durch Erweiterungen und

plötzliche Verengungen, welche nur bei von unten nach

oben sich bewegender Wassersäule Widerstand bieten, in enge Grenzen gehalten.

Räthlich hat es sich erwiesen, durch den punktirt angedeuteten Schirm S das am Abfluſsrohre nach obenschäumende Wasser

zurückzuweisen.

In principieller Beziehung muſs bei dem Apparat noch bemängelt werden, daſs sich

Wasser bei m abscheidet, welches an der Auſsenwandung

des mittleren Rohres abwärts flieſst und von dort zum Theil mit fortgerissen wird.

Wie bereits oben bemerkt, hat die Erfahrung gezeigt, daſs die Entwässerung trotz der

so ungünstigen Verhältnisse eine gute ist.

Wenn die Einführung des Flüssigkeitsgemisches in den Apparat nicht von unten

geschehen muſs, sondern von der Seite erfolgen kann, läſst sich dieser principielle

Mangel leicht vermeiden, wie dies die spätere Construction Fig. 5 und

6 Taf. 35 zeigt. Die tangential einströmende Flüssigkeit vollführt

zunächst eine Schraubenbewegung, wendet sich dann und strömt nach oben. Es ist, wie

das Detail bei HH zeigt, dem Dampf jede Gelegenheit

benommen, mit dem abgeschiedenen Wasser wieder in Berührung zu kommen. Hierbei soll

nicht unerwähnt bleiben, daſs die Erfüllung dieser Bedingung eine leichte überall da

ist, wo man nicht gedrängt zu construiren braucht.

Wenn wir noch einen Blick auf die in diesem Journal früher besprochenen

Wasserabscheider werfen, in so weit sie die Centrifugalkraft als Trennungsmittel

benutzen, so ist bezüglich des in Bd. 241 S. 335 beschriebenen und in Fig.

4 Taf. 25 dargestellten ApparatesDie Figur 4 Taf. 25 Bd. 241 muſs dahin verbessert werden, daſs der Dampf vom

Kessel in den Apparat eintreten kann. die Befürchtung nicht zu

unterdrücken, daſs der Dampf einen groſsen Theil des abgeschiedenen Wassers wieder

mit sich nehmen wird und daſs die engen Querschnitte zu Betriebsstörungen führen

können, wozu auch das Emporsteigen des Wassers durch das Abfluſsrohr in den Apparat,

infolge Anwachsens der durch h gemessenen

Pressungsdifferenz, zu rechnen ist.

Die Construction Fig. 3

derselben Tafel bietet reichliche Querschnitte; sie wird ziemlich befriedigend

wirken, jedoch auch einen Theil von dem bereits abgeschiedenen Wasser wieder mit

sich nehmen. Aehnliches ist über die in D. p. J. 1879

232 * 215 und 1878 227 * 123 behandelten Apparate zu bemerken.

Zu erwähnen ist noch der mehrfache Wasserabscheider von P. Schmidt in Berlin (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 15377 vom

6. März 1881), dessen Construction aus Fig. 7 Taf.

35 erhellt. Das Eigenthümliche derselben besteht in der wiederholten

Schleuderwirkung. Das von der Sammelrinne A nach unten

führende Röhrchen B kann nicht als starker Punkt des

Apparates angesehen werden, ebenso wenig die wiederholte Ablenkung zunächst um 90°,

dann 3mal 180°, dann nochmals um 90°. Durch die Construction Fig. 5 und

6 wird eine gute Abscheidung auf einfachere Weise und mit einem Minimum

an Spannungsverlust erreicht.

Figur

7 läſst noch die Verbindung mit einem Condensationswasserableiter

erkennen; bezüglich der Einrichtung solcher Ableiter darf auf den vortrefflichen

Artikel von Herrn. Fischer (1877 225 * 20) sowie auf

die neueren Apparate (vgl. 1879 234 * 275. 1880 236 * 14. 238 497. 1881 239 * 259.

240 * 176) verwiesen werden.

Tafeln