| Titel: | Ch. Brown's Rauchröhrenkessel. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 447 |

| Download: | XML |

Ch. Brown's Rauchröhrenkessel.

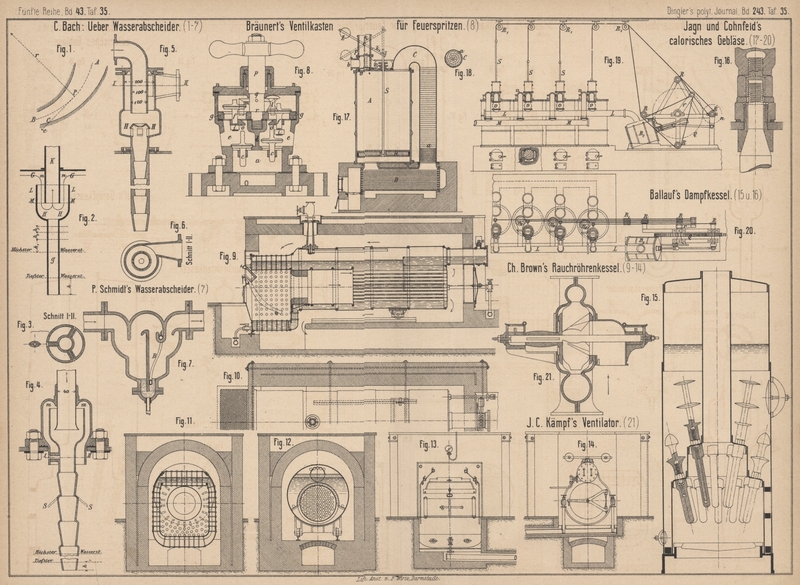

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Ch. Brown's Rauchröhrenkessel.

Der von Ch. Brown in Winterthur entworfene, in Fig.

9 bis 14 Taf. 35

nach Engineering, 1881 Bd. 32 S. 255 abgebildete

Rauchröhrenkessel hat einige Aehnlichkeit mit einem Locomotivkessel, in so fern er

im Wesentlichen aus einem cylindrischen, von Rauchröhren durchzogenen Langkessel und einer viereckigen

Feuerbüchse besieht. Die letztere aber unterscheidet sich von gewöhnlichen

Feuerbüchsen zunächst dadurch, daſs sie statt des Wasserraumes an der Vorderseite

einen solchen an der Unterseite hat und daſs auch die äuſsere Wand oben durch eine

ebene Platte abgeschlossen ist. Die Verankerung der äuſseren mit der inneren Kiste

durch eingeschraubte Stehbolzen ist die gebräuchliche. Seitenwand, Decke und

Hinterwand der inneren Kiste sind mittels nach auſsen gerichteter Flanschen

verbunden, so daſs die Nieten vollständig dem Feuer entzogen sind.

Vorn ist die Feuerbüchse durch eine Guſseisenplatte verschlossen, welche die nöthigen

Thüren, Wasserstandszeiger u.s.w. trägt und mit dem Mauerwerk verankert ist. Der

Rost ist stark geneigt, und zwar ist bemerkenswerth, daſs die Roststäbe oben nicht

gerade, sondern nach einer Kettenlinie ausgeschweift sind. Hierdurch soll bewirkt

werden, daſs der Druck zwischen den von unten nach oben auf einander folgenden

Kohlenschichten überall gleich groſs sei und in Folge dessen das Nachrutschen

derselben gleichmäſsig und nicht ruckweise stattfinde. Es ist dies eine Erfindung

von Fr. Pasquay in Wasselnheim (Unterelsaſs), welche

sich gut bewähren soll. Die Roststäbe sind oben an einen Träger aus Winkeleisen

angehängt und ruhen unten lose auf einem runden Querstab, so daſs die Ausdehnung

nicht behindert ist. Der Raum zwischen dem unteren Ende des Rostes und der hinteren

Feuerbüchswand wird immer mit Asche und Schlacken angefüllt erhalten. Oberhalb der

Einfüllöffnung sind besondere Luftkanäle mit Schiebern angeordnet.

An die Feuerbüchse schlieſst sich zunächst eine Verbrennungskammer, aus mehreren

Ringen gebildet, die gleichfalls mit auſsen liegenden Flanschringen vernietet sind.

Der vordere Theil dieser Kammer ist mit einem dicken Ring feuerfester Steine

ausgefüttert, durch welchen eine innige Mischung der Verbrennungsgase und der Luft

wie auch ein Schutz der betreffenden Wandung erzielt wird. Die Heizgase strömen dann

aus der Verbrennungskammer durch 83 Röhren von 70mm innerem Durchmesser und 3mm

Wandstärke nach der Rauchkammer, welche zwischen der hinteren Rohrwand und dem

Mauerwerk gelassen ist, um darauf, nach vorn zurückkehrend, den Kessel allseitig von

auſsen zu umspülen und schlieſslich durch den Fuchs unten abzuziehen.

An dem hinteren Ende des Kessels ist in Wasserstandshöhe ein durch das Mauerwerk

reichender Stutzen angebracht, der mit einem Mannlochdeckel verschlossen ist und

oben die Sicherheitsventile trägt. An seiner unteren Fläche tritt das Speisewasser

ein, welches dann aus dem Stutzen zunächst in einen sattelförmigen Schlammsammler

und aus diesem durch Ueberfall über die den Schlammsammler vorn begrenzende

senkrechte Wand in den Kessel gelangt. Die Niederschläge können durch zwei Abblaseröhren,

welche von den tiefsten Punkten des Schlammsammlers ausgehen, beliebig (etwa jeden

Morgen) entfernt werden. In der Schweizer Locomotiv- und

Maschinenfabrik zu Winterthur ist ein Kessel mit einem derartig

angeordneten Schlammsammler seit Anfang 1877 im Betriebe und Brown versichert, daſs die Innenseiten des Kessels noch schwarz sind.

Der Dampf wird von fünf engen, oben geschlitzten Sammelröhren aufgenommen, welche in

einen guſseisernen Kasten münden. Für das von diesem ausgehende Dampfleitungsrohr

ist in dem Kesselgewölbe eine Oeffnung gelassen, die groſs genug ist, um die

Anschluſsflansche durchzulassen. Dieselbe wird oben durch eine Platte abgeschlossen,

welche gegen das Dampfrohr abgedichtet ist und deren nach unten umgebördelter Rand

in Sand eintaucht. Durch diese Anordnung wird ein Entweichen der Heizgase verhütet,

ohne die. freie Bewegung des Rohres bei der Ausdehnung des Kessels zu hindern. Um

die letztere in vollstem Maſse zu gestatten, ist der Kessel nur am vorderen Ende

befestigt und ruht hinten auf einem Guſseisenträger, der mit zwei auf Schienen

laufenden Rollen versehen ist.

Die Feuerbüchse ist aus Stahl gefertigt, während für den Langkessel Schmiedeisen

verwendet worden ist. Der Kessel ist für eine Spannung von 8at berechnet, wird aber nur mit 5at,5 betrieben. Die Gesammtheizfläche beträgt

70qm, die Rostfläche 1qm,5, der Verbrauch an guten Saarbrücker Kohlen

150k in der Stunde, wobei mit 1k Kohle 9k,3

Wasser verdampft werden sollen.

Whg.

Tafeln