| Titel: | N. Jagn und S. G. Cohnfeld's calorisches Gebläse. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 450 |

| Download: | XML |

N. Jagn und S. G. Cohnfeld's calorisches

Gebläse.

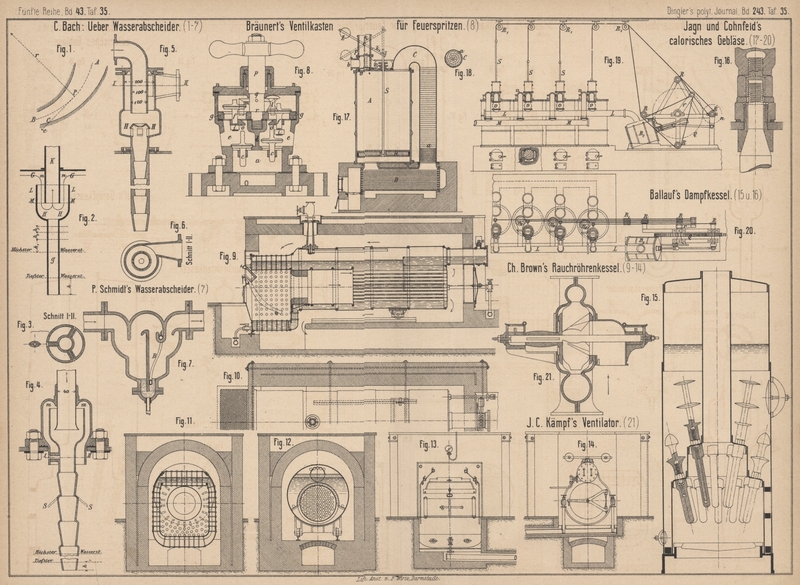

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

Jagn und Cohnfeld's calorisches Gebläse.

Die Ausdehnung und Zusammenziehung der Luft im geschlossenen Raum bei ihrer

wechselweisen Erwärmung und Abkühlung wird in dem calorischen Gebläse von N. Jagn in St. Petersburg und S. G. Cohnfeld in Zauckeroda bei Potschappel, Sachsen (* D. R. P. Kl. 27

Nr. 11636 vom 4. April 1880) unmittelbar nutzbar gemacht. Dasselbe besteht aus einem

aufrechten Cylinder A (Fig. 17

Taf. 35), in welchem der mit einem schlechten Wärmeleiter gefütterte Kolben B auf und nieder geschoben wird, wobei die

Cylinderräume vor und hinter dem Kolben durch ein Rohr C und einen Röhrenheizkörper D, welcher einem

Dampfkessel ähnlich eingemauert und mit Feuerung versehen ist, beständig mit

einander in Verbindung stehen. Das Uebersteigrohr C ist

mit einem metallischen Gewebe oder besser noch mit wellenförmig gebogenen und dann

spiralförmig aufgewundenen Metallbändern a (Fig.

18) ausgefüllt. Diese Einlagen denke man sich zunächst erwärmt und den

Körper D geheizt. Wird nun der Kolben B emporgezogen, so tritt die von ihm aus dem oberen

Cylinderraum verdrängte Luft durch das Rohr C und den

Heizkörper D in den unteren Cylinderraum, nimmt aber

hierbei sowohl in C, als auch in D Wärme auf und gewinnt dadurch an Spannung. Diese

Spannungszunahme wirkt aber auch auf den oberen Cylinderraum zurück und hat

schlieſslich das Heben eines am Cylinderdeckel angebrachten Druckventiles v1 und das Ausblasen

gepreſster Luft zur Folge. Wird hierauf der Kolben B

nach abwärts bewegt, so

wird die unter ihm befindliche warme Luft zunächst in den Heizkörper D gedrückt und hier noch mehr erwärmt, dann aber durch

das Rohr C getrieben, dessen Einlagen ihr die Wärme

wieder entziehen, so daſs sie mit geringer Temperatur und niederer Spannung wieder

über den Kolben tritt. Die Spannungsverminderung im oberen Cylinderraum hat das

Oeffnen eines Saugventiles v zur Folge, worauf Luft aus

einer Leitung b in den Cylinder nachströmt. Im letzten

Augenblick seiner Abwärtsbewegung nimmt der Kolben B

mittels eines durch seine Stange S gesteckten Stiftes

z einen Hebel k1 mit und dreht dadurch die auf der Hebelachse

angebrachte Drosselklappe k in dem über dem Saugventil

v liegenden Rohrstutzen F so, daſs sie sich öffnet und die Spannung oberhalb des Kolbens B sich vollends mit jener der äuſseren Luft ausgleichen

kann. Bei der darauf. folgenden Aufwärtsbewegung des Kolbens wird die Klappe k durch das Gegengewicht Z

am Hebel k1 wieder

geschlossen.

Das anfängliche Ansaugen der Luft durch eine besondere Leitung b hat den Zweck, die Saugwirkung zur Bethätigung eines

Luftmotors zu benutzen, welcher die Bewegung des Kolbens B hervorzubringen hat, vorausgesetzt, daſs diese Bewegung nicht besser

durch andere Mittel erzielt werden kann. Die erreichbare Leistung des Luftmotors

soll deshalb eine für den benannten Zweck genügende sein, weil sowohl die Kolben-,

als auch die Stopfbüchsenreibung der Kolbenstange nur eine geringe sein kann: die

erstere deshalb, weil in Anbetracht des unbeträchtlichen Spannungsunterschiedes zu

beiden Seiten des Kolbens dessen federnde Dichtungsringe nur wenig gespannt zu sein

brauchen, die letztere, weil die Kolbenstange lediglich durch das Kolbengewicht

beansprucht ist und deshalb sehr schwach gehalten sein kann.

Die Verbindung des Gebläses mit einem solchen Motor ist in Fig. 19 und

20 Taf. 35 dargestellt. Die nicht unmittelbar am Cylinderdeckel, sondern

seitlich angebrachten Saugventilgehäuse v der vier

Gebläse stehen durch eine gemeinschaftliche Leitung L

mit dem Schieberkasten eines schwingenden Cylinders B2 in Verbindung, dessen Kolben bei

einseitigem Ansaugen durch den auf der anderen Seite auftretenden Ueberdruck der

äuſseren Luft bewegt wird. Die hin- und hergehende Kolbenbewegung wird durch Stange

und Kurbel in eine drehende umgewandelt und diese wieder durch das Getriebe n dem Zahnrad Q

mitgetheilt, auf dessen Achse die Kurbel r befestigt

ist, deren Zapfen vier lose aufgesteckte Ringe mit angesetzten Oesen trägt. Die an

diesen Ringen angehängten Schnüre sind über Leitrollen R,

R1 geführt und dann an den Kolbenstangen

S der Gebläse befestigt. Die gleichmäſsige Drehung

der Kurbel r hat demnach das wechselweise Heben und

Senken der vier Gebläsekolben zur Folge. Die Druckventile v1 der Gebläse stehen mit der

gemeinschaftlichen Windleitung M in Verbindung.

Die gepreſste Luft, welche das calorische Gebläse liefert, ist nicht nur unmittelbar,

namentlich für metallurgische Zwecke, also für Hochöfen, Frischöfen, groſse

Schmiedefeuer u. dgl., verwendbar, sondern sie kann auch zur Erzeugung mechanischer

Arbeit mit Hilfe irgend eines Motors gebraucht werden. Die letztere Benutzungsart

bietet, da die Temperatur der dem Gebläse entströmenden Luft eine verhältniſsmäſsig

geringe sein soll, der calorischen Maschine gegenüber einen wesentlichen Vortheil.

Da es sich in diesem Falle um die Erzeugung möglichst hoch gepreſster Luft handelt,

muſs der Austritt der Luft aus dem Gebläsecylinder erst gegen das Ende des

Kolbenhubes erfolgen. Auch das Einlassen der Luft in den Cylinder soll bis gegen das

Ende der Abwärtsbewegung des Kolbens hinausgeschoben werden, wobei der Luftdruck im

Cylinder weniger als 0at,5 betragen soll. Die

erreichbare Pressung wird von den Erfindern mit etwas mehr als 2at angegeben.

Tafeln