| Titel: | H. Esser's Maschine zur Bearbeitung der Ränder von Kessel- und Feuerbüchsplatten. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 453 |

| Download: | XML |

H. Esser's Maschine zur Bearbeitung der Ränder von

Kessel- und Feuerbüchsplatten.

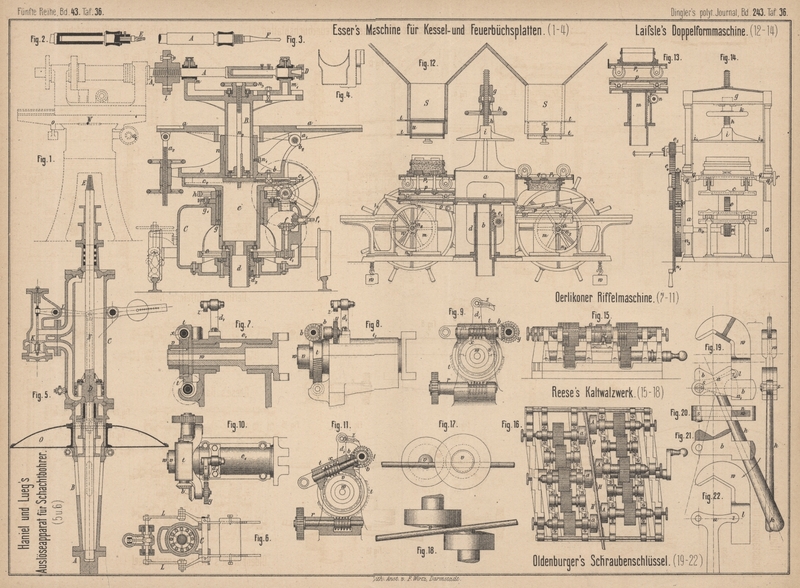

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

Esser's Bearbeitung der Ränder von Kessel- und

Feuerbüchsplatten.

Die Ränder der unregelmäſsig gebildeten Platten, wie sie zu Locomotiv-, Locomobil-

und anderen Kesseln benutzt werden, erhalten gewöhnlich ihre Bearbeitung von Hand,

d.h. sie werden mit dem Meiſsel geebnet und in derselben oder ähnlichen Weise

abgeschrägt. Um diese zeitraubende und umständliche Handarbeit zu ersetzen, ferner um den Transport

der Arbeitstücke möglichst zu vereinfachen und abzukürzen und dabei eine gröſsere,

bisher unerreichte Genauigkeit und Schnelligkeit der Arbeit zu erzielen, hat H. Esser in Karlsruhe (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 14224 vom

7. December 1880) eine Maschine zur vollständigen Bearbeitung der Ränder construirt.

Dieselbe besteht im Wesentlichen aus einer Aufspannvorrichtung für die Kesselplatten

und deren Verbindung mit einer geeigneten Werkzeugmaschine, so daſs die aus der

Schmiede kommenden Arbeitstücke bei nur einmaliger Aufspannung an ihren Rändern

geebnet, wenn erforderlich auch abgeschrägt und ferner mit Nietlöchern versehen

werden.

Der Aufspannapparat (Fig. 1 Taf.

36) ist fahrbar dargestellt. Es ist vor Allem zu bemerken, daſs die Theile A und B desselben als

Verlängerungssatz der Werkzeugmaschine W anzusehen

sind. Für die Aufnahme der Platten ist der Aufspanntisch a angeordnet, welcher mittels der Ansätze a1 und der Achse b2 gelenkig an die Unterplatte b angeschlossen ist, so daſs ihm mittels Handrad durch

die Stellschraube a2

jede beliebige Neigung gegeben werden kann. Die Unterplatte b liegt mittels Schwalbenschwanzführung auf dem oben zu einem

entsprechenden Bette c1

ausgebildeten Hohlcylinder c, zu welchem sie durch die

Schraube c2 um gewisse

Beträge verstellt bezieh. centrisch eingestellt werden kann. Der Hohlcylinder c ruht auf der im Maschinengestell gelagerten Schraube

d, so daſs er mittels des dargestellten

Rädergetriebes e, e1,

f von dem Zapfen f1 aus in seiner Höhe verstellbar ist. Eine Feder d2 verhindert eine

Drehung der Schraube d bei ihrer Bewegung. Ferner kann

dem Aufspanntisch mittels seines Hohlcylinders c auch

eine selbstthätige drehende Bewegung um dessen Achse gegeben werden, zu welchem

Zweck die Büchse g des Cylinders mittels eines

abgeschrägten Ringes g1

so an das Gestell C angeschlossen ist, daſs sie sich in

letzterem drehen kann, wenn mittels Schneckengetriebe und dem fest aufgekeilten

Zahnrade h der Antrieb erfolgt.

Die Werkzeugmaschine muſs eine combinirte Fräs- bezieh. Langlochbohr- und

Bohrmaschine sein, um die Ränder der Feuerbüchs- und Kesselplatten ebnen und die den

Rändern entlang laufenden Nietlöcher bohren zu können. Die hierzu erforderlichen

Werkzeuge sind, je nach der zu verrichtenden Arbeit, entweder der auf der

Arbeitspindel A sitzende Fräser D (Fig. 1),

oder in die Spindel eingesetzte Langlochbohrer bezieh. Fräser E (Fig. 2),

oder ein Bohrer F (Fig. 3).

Hierbei ist zu bemerken, daſs der Langlochbohrer in geringem Abstande von der

Plattenkante einen Schlitz fräst, so einen schmalen Streifen abtrennt und das Ebnen

des Randes besorgt.

Sobald es sich um Bearbeitung der inneren Kreisbögen von Gabelwänden (Fig. 4)

handelt, werden die Werkzeuge in der dargestellten Anordnung gebraucht; werden

äuſsere kreisförmige, gerade oder nahezu gerade Kanten bearbeitet, so werden Spindel A mit Zubehör beseitigt und die Werkzeuge an der Stelle

der Kupplung l eingespannt. Diese Spindel A der Werkzeugmaschine wird in dem verbreiterten Kopfe

des senkrechten Hohlcylinders B derart gelagert, daſs

sie, wie es beim Bohren nothwendig wird, durch das eine Lager m hindurchgeschoben werden kann, während sie ihre

relative Lage zu dem zweiten Lager m1 nicht ändert, dieses

vielmehr in einem Bette jenes Kopfes mittels passender Führungen zu gleiten vermag.

Der abgedrehte Cylinder B hat Führung in einem

ringförmigen Gehäuse n der Unterplatte b; wenn sich dieses Gehäuse mit dem Aufspanntische um

B dreht, muſs die Stellschraube n1 gelöst sein.

Eine genaue Einstellung der Verlängerungsspindel A in

die Achse der Spindel A1 geschieht durch die Spindel n2 im Innern des Cylinders; dieselbe stützt sich auf

einen Steg des Cylinders c und wird durch Handrad n3 bewegt. Eine

derartige Einstellvorrichtung erweist sich als nothwendig, weil der Aufspanntisch

a in senkrechter Richtung verschiebbar ist, um sich

den verschiedenen Höhen der Ränder anzupassen.

Die Spindel A1 der

Werkzeugmaschine ist mit ein- und ausschaltbarem Vorschübe in Richtung ihrer Achse

versehen, während der Schlitten o vermöge seiner

Leitspindel o2 in

bekannter Weise selbstthätig vorgeschoben wird.

Um während der Bearbeitung mittels der Werkzeuge D oder

E die für die spätere Arbeit mit dem Stemmer

wünschenswerthe Abschrägung der Plattenkante zu erzielen, wird entweder beim

Aufspannen ein der Schräge entsprechender Keil zwischen Platte und Tisch a eingelegt, oder es wird ein Fräswerkzeug mit

kegelförmiger, nicht cylindrischer, Mantelfläche gewählt. Sind endlich äuſsere

Kreisbögen, wie sie an Böden vorkommen, zu bearbeiten, so wird die Platte so

aufgespannt, daſs der Mittelpunkt des Bogens mit dem Mittelpunkt des Tisches

zusammenfällt; der Schlitten o wird festgestellt und

der Rundgang des Tisches a eingerückt, so daſs sich das

Arbeitstück unter dem Fräser fortbewegt. Ebenso geschieht es bei Bearbeitung innerer

Kreisflächen. Bei Bearbeitung der unteren geraden Kanten wird die Platte unter

Benutzung eines Winkels senkrecht auf dem Tische eingespannt. Für gerade, aber

schief stehende Ränder wird der Tisch entsprechend schräg gestellt. Das Bohren der

Nietlöcher geschieht so, daſs man das Arbeitstück ruhen läſst und der Spindel

selbstthätigen Vorschub in der Richtung der Achse gibt.

Die fahrbare Anordnung der Auſspannvorrichtung hat den Vortheil, daſs die Platten

direct aus der Schmiede geholt und vor die Werkzeugmaschine gefahren werden können,

was eine erhebliche Verminderung der Zahl der mit den Platten vorzunehmenden

Arbeitsvorgänge gestattet.

Mg.

Tafeln