| Titel: | Neuerungen an Letternsetz- und Ablegemaschinen. |

| Autor: | A. L. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 461 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Letternsetz- und

Ablegemaschinen.

(Schluſs des Berichtes S. 377 d. Bd.)

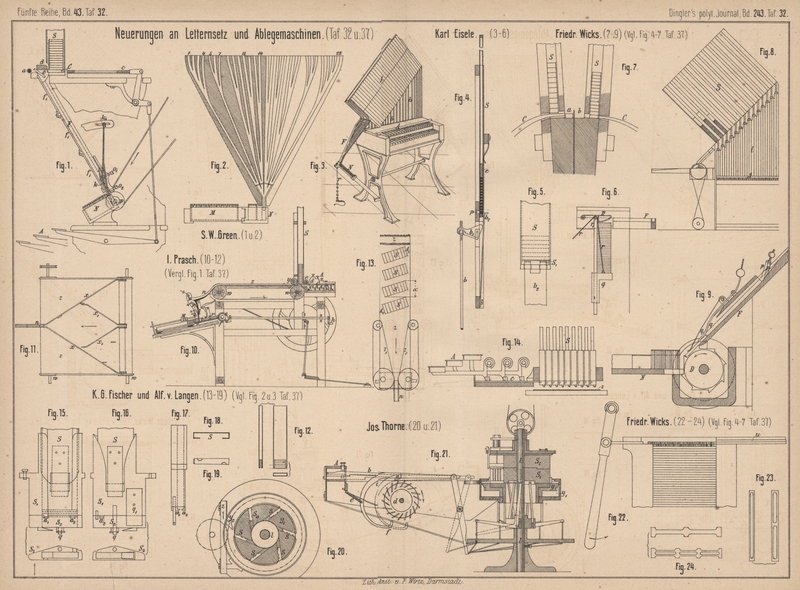

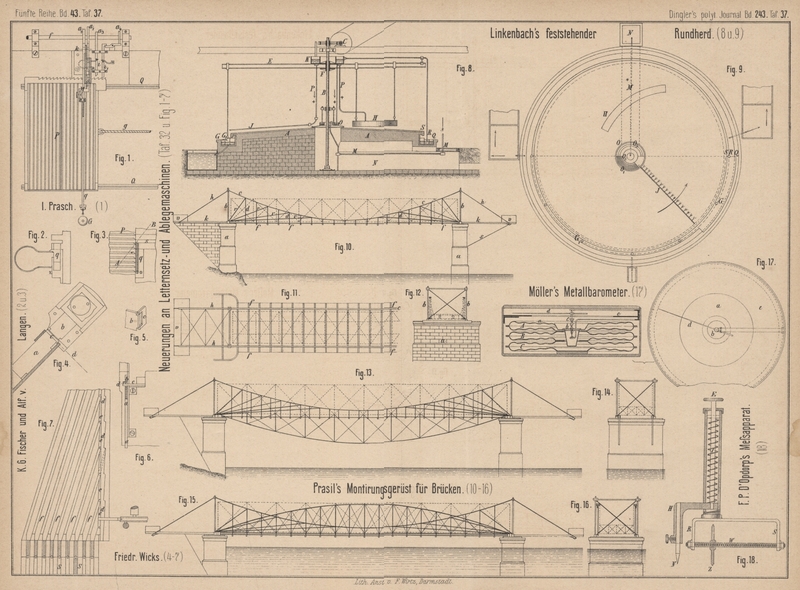

Patentklasse 15. Mit Abbildungen auf Tafel 32 und 37.

Neuerungen an Letternsetz- und Ablegemaschinen.

Das Ausschlieſsen.

Kastenbein läſst das Ausschlieſsen durch einen zweiten

Setzer besorgen. Dieser sitzt vor dem pultartig aufgestellten Ausschlieſsschiff, in

welches die Setzrinne mündet. Aus letzterer schneidet er so viel Buchstaben, als zur

Bildung einer Zeile erforderlich sind, heraus, schiebt sie auf die letzte Zeile des

im Setzschiff bereits vorhandenen Satzes und bewirkt nunmehr Senkung des ganzen

Satzes um eine Zeilenhöhe durch Niedertreten eines Fuſstrittes. Jetzt erfolgt das

Ausschlieſsen der letzten Zeile, Wortabtheilung u.s.w. Die hierzu erforderlichen

Materiale sind in besonderen Fächern neben dem Setzschiff untergebracht. Denselben

Weg schlägt voraussichtlich K. Eisele ein; in der

betreffenden Patentschrift ist wenigstens Nichts von besonderen Vorrichtungen zur

Erleichterung des Ausschlieſsens oder Ausführung desselben auf mechanischem Wege

gesagt.

Ein originelles und gewiſs in vielen Fällen vortheilhaftes

Verfahren bringt F. Wicks in Vorschlag. Er gibt den

Spatien die durch Fig. 23 und

24 Taf. 32 angezeigte Gestalt. Dieselben besitzen entweder einen oder

zwei Schlitze oder Rippen, oder Rippen und Schlitze. Sticht man nun aus der

Setzrinne u (Fig. 22)

eine Reihe ab, welche um weniges gröſser ist als die Zeile der zu bildenden Columne

und schiebt diese in das Setzschiff ein, so kann man durch Bewegen des Hebels in der

Pfeilrichtung die letzte Reihe auf Zeilenbreite zusammenrücken, weil die sämmtlichen

dicken Spatien in derselben leicht nachgeben. Gewiſs läſst sich auf diesem Wege viel

Zeit sparen. Fraglich ist nur, ob nicht die Gleichmäſsigkeit des Druckes dadurch leidet und

ob nicht durch die häufigere Erneuerung der Spatien zu groſse Kosten erwachsen.

Prasch hat einen ziemlich zusammengesetzten Mechanismus

angeordnet, um dem vor der Klaviatur der Setzmaschine befindlichen Setzer die

Bildung von Zeilen zu ermöglichen. Es sei versucht, mit Hilfe der Fig. 10

Taf. 32 und Fig. 1 Taf.

37 den Arbeitsgang und die Einrichtung darzulegen. Vor der Setzrinne s (Fig. 1)

bewegt sich auf den Gleisen Q das mit Zeilenkästen

versehene Setzschiff P. In der Setzrinne liegt der

schon früher erwähnte Ausstoſser r (Fig. 10)

und schiebt die ankommenden Typen in den eingestellten Zeilenkasten hinein. Die

erste Letter wird vor dem Umfallen durch eine Zunge des Schiebers M bewahrt. Der Schieber rückt im Laufe der Zeit immer

weiter hinaus und gibt, wenn der Zeilenkasten beinahe gefüllt ist, bei G ein Glockensignal, welches dem Arbeiter ankündigt,

das Setzen zu unterbrechen und das Schiff um eine Zeilenhöhe zu verschieben. Dies

kann er von seinem Platze aus durch einmalige Umdrehung der Kurbel h bewirken. Diese Drehung wird durch Kegelräder auf die

Welle f übertragen, welche zur Verrichtung der

verschiedenen Arbeiten verschiedene Daumen trägt. Bei Beginn der Drehung schiebt der

Daumen a1 den

Vorstoſser r so weit vor, daſs alle noch in s vorhandenen Lettern in das Schiff gelangen. Unter

Wirkung der federnden Zunge l (Fig. 10

Taf. 32) geht der Vorstoſser sogleich zurück und nun hebt der Daumen a2 die um die Achse k drehbare Führungsstange des Schiebers M aus, damit die Zunge an M aus dem Zeilenkasten tritt und die Verschiebung des Schiffes P nicht hindert. Jetzt kommt Daumen a3 zur Wirkung und

schiebt den Sperrkegel i vor. Wird nun durch den Daumen

a4 der Sperrkegel

i1 ausgehoben, so

bewegt sich das Schiff in Folge eines an die Schnur g

angehängten Gewichtes zunächst um ½ Theilung und, wenn hierauf i1 vorgeschoben und i zurückgeholt wird, abermals um ½ Theilung nach

rechts, wodurch ein neuer leerer Zeilenkasten vor die Setzrinne zu stehen kommt.

Endlich wird noch die Stange q gesenkt, der Setzer holt

mit Hilfe einer Schnur den Schieber M heran und das

Setzen kann wieder beginnen. Der ganze Gang läſst erkennen, daſs ein völliges

Ausschlieſsen – d.h. das Bringen der Zeilen auf gleiche Länge, Feststellen der

Buchstaben u.s.w. – auch hier nicht geschieht. Es muſs dies nachträglich noch durch

die Hand erfolgen; es werden nur Zeilen von nahezu gleicher Länge gebildet. Ein

geübter Setzer wird mit der Maschine vielleicht auch Wortabtheilungen am Ende einer

Zeile besorgen können. Ertönt das Glockensignal in der Mitte eines Wortes, so wird

er die angefangene Silbe aussetzen und noch einen Bindestrich (Divis) anfügen.

Auch die Maschine von K. G. Fischer

und Alf. v. Langen bildet Zeilen. Der dazu angewendete

Mechanismus ist aber bedeutend einfacher als der eben beschriebene. Das Setzschiff P (Fig. 3 Taf.

37) wird an der Setzrinne s wie bei Prasch vorüber geführt. Die ankommenden Lettern

schieben ein in jeder Zeilenrinne befindliches Klötzchen vor sich her. Dasselbe

verhindert das Umfallen der ersten Lettern; es hat aber auch zugleich die Aufgabe,

den das Setzschiff haltenden Sperrkegel bei gefüllter Zeile auszuheben. Das Schiff

rückt unter Feder- oder Gewichtswirkung vor und der Sperrkegel fällt in die nächste

Rinne ein. Bei dem Vorgange des Setzschiffes kann es sich ereignen, daſs eine Letter

gerade auf dem Schnittpunkte steht. Folgende Einrichtung ist getroffen, um auch in

einem solchen Falle regelmäſsiges Arbeiten zu ermöglichen. Die Setzrinne s ist an ihrer Mündung nach Richtung der Linie AB erweitert. Die vom Schiff mitgenommene, halb auſsen

stehende Letter wird durch diese schräge Fläche noch ganz in die Zeilenrinne

hineingedrückt. Damit bei diesem Vorgange nicht die dahinter stehenden Lettern aus

ihrer Lage kommen, liegen noch in der Mündung der Setzrinne kleine, mit Federn

versehene Schieber q (Fig. 2 und

3 Taf. 37). – In dem Zusatzpatent ist folgendes Verfahren zur Bildung

vollständig ausgeschlossenen Satzes angegeben. Schon im Manuscript wird durch

Abzählen und Eintheilen ausgeschlossen; bestimmte Zeichen am Ende der Zeilen

schreiben vor, welche Spatien oder Lettern etwa noch einzufügen sind, um die

Zeilenlänge zu erreichen. Dieses Verfahren zwingt aber zur Einführung bestimmt

dimensionirter Lettern; die schwächste Letter muſs als Einheit für jede andere

gelten; die Dicke aller anderen kann nur ein ganzes Vielfaches jener sein. Ob

dadurch viel Arbeit gespart wird, ist zu bezweifeln.

Mit Aufbietung einer groſsen Zahl von Mechanismen sucht S. W. Green das Ausschlieſsen vollständig auf mechanischem

Wege zu erreichen. Auf Wiedergabe dieses Theiles der Setzmaschine durch Wort und

Bild muſs verzichtet werden; es würde dies zu viel Raum beanspruchen. Der

Arbeitsgang ist in aller Kürze folgender: Aus der die Setzrinne füllenden

Letternreihe wird je nach Erforderniſs eine Zeile ausgeschnitten und senkrecht zur

vorherigen Bewegungsrichtung in das Schiff eingeschoben. Hierauf legt die Maschine

das zur Trennung der Zeilen nöthige Durchschuſsstück ein, worauf sofort, wenn in der

Setzrinne genügend Typen in der Zwischenzeit angelangt sind, das Anreihen der

nächsten Zeile beginnt. In die Praxis dürfte sich dieser Theil der Maschine seiner

groſsen Zusammengesetztheit wegen nicht einführen.

Die Ablegemaschinen.

Kastenbein und Prasch

haben ganz und gar auf die Construction von Ablegemaschinen verzichtet. Beide geben

der Setzmaschine nur einen kleinen Hilfsapparat bei, welcher zur Füllung der

Speicherrohre dient. Der

Satz wird aber von Hand abgelegt. Kastenbein's Apparat

läſst so viel Speicher anbringen, als in der Setzmaschine Verwendung finden. Der

Setzer wirft bei dem Ablegen die Typen in sich nach unten verengende Kanäle, deren

Mündung genau den Speicherrohren gegenüber steht. Vorstoſser besorgen dann den

Eintritt der Lettern in diese. Von dem Apparate von Prasch kann man ein zutreffendes Bild erhalten, wenn man in Fig.

10 Taf. 32 sich die Klaviatur mit den Speicherrohren entfernt und vor das

endlose Tuch eine sich dicht an dasselbe anschlieſsende Tischplatte gesetzt denkt,

auf welcher die vorher sortirten Lettern ausgebreitet werden. Der Setzer schiebt die

Lettern in richtiger Lage auf das endlose Tuch, welches den Transport nach der

Setzrinne besorgt. Die Umkehrwage ist weggelassen, weil schon durch das Auflegen der

Typen auf das Tuch die richtige Stellung im Speicher erzielt werden kann. Das

Setzschiff ist ersetzt durch einen kleinen Rahmen, welcher ein Typenrohr

aufnimmt.

Von demselben Gedanken wie Thorne,

dessen Ablegemaschine schon bei Besprechung der Setzmaschine Erledigung gefunden

hat, ist auch Osw. Poppe ausgegangen, welcher Typen und

Ausschluſsstücke von 4 verschiedenen Stärken verwendet. Jede Stärke umfaſst z.B. 32

Typen und 1 Ausschluſsstück. Der abzulegende Satz wird Zeile für Zeile in eine Rinne

eingeschoben, an deren Ende eine Rinne mit kleinerer Durchgangsöffnung angeschlossen

ist, so daſs an dieser Stelle zunächst eine Scheidung zwischen Typen und

Ausschluſsstücken (Gevierten, Halbgevierten u.s.w.) erfolgt. Hierauf geschieht

Zerlegung der Typen nach der Stärke in 4 Gruppen. Man zwingt dieselben, über im

Boden des Kanales angebrachte, der Stärkenabstufung entsprechende Oeffnungen zu

gehen. Jede Letter tritt aus der Reihe nach unten hinaus, sobald sie an die

entsprechende Stelle kommt. Die je 32 verschiedenen Lettern der vier Gruppen lassen

sich nun dadurch, daſs jede derselben eine ganz bestimmte Signatur trägt, weiter

zerlegen. Es bleibt jede Letter so lange in der Reihe, bis sie durch eine ihrer

Signatur entsprechende Durchgangsöffnung austreten kann. Die Maschine ist sehr

umständlich und dürfte kaum Eingang in die Praxis finden. Das gleiche Schicksal wird

wohl auch der Maschine von S. W. Green zu Theil werden.

Auch bei dieser erfolgt, wie bei den beiden vorerwähnten, das Ablegen ohne Zuthun

des Setzers, wenn man davon absieht, daſs dem Arbeiter lediglich die Zuführung neuen

Satzes verbleibt. Die Lettern besitzen verschiedene Signaturen, wodurch die Trennung

möglich wird. Jede Letter wird so lange an Fühlern vorübergeführt, bis der der

Signatur entsprechende Fühler erreicht ist. Greifer nehmen die Letter dann aus der

Reihe und übergeben sie dem Speicherrohre.

Am einfachsten und zweckmäſsigsten erscheint die Ablegemaschine

von Friedr. Wicks, deren Haupttheile in Fig. 4 bis

7 Taf. 37 dargestellt sind. Der abzulegende Satz kommt zeilenweise in die

Rinne a und wird durch einen mit Gewicht belasteten

Schieber nach oben gedrängt. Die oberste Letter stützt sich gegen die stellbare

Platte b und wird durch den Ausstoſser c nach dem unter 45° zum Horizont verlaufenden Kanal

d geworfen. Durch die Platte b erhält die Durchgangsspalte für die Lettern immer die

der Dicke der betreffenden Letter entsprechende Weite, so daſs nie zwei dünne

Lettern auf einmal in den Kanal d gelangen können. Wie

die Einstellung der Platte b ohne Störung des

Vorstoſsers möglich ist, zeigt Fig. 5. Geht

b nach links, entsteht eine breitere Spalte für den

Durchgang einer dickeren Letter. Die beiden Zähne des Vorstoſsers fassen jede Letter

am Fuſse und nahe unter dem Kopfe und übergreifen den Zapfen von b. Die ausgestoſsenen Lettern gleiten in dem Kanäle d (Fig. 4, 6

und 7) nach unten, bis sie durch eine geöffnete Klappe e einem Seitenkanale f

übergeben werden. Ein vor der Mündung desselben liegendes Sperrrad besorgt wie bei

Wicks' Setzmaschine die Aufrechtstellung und

Anreihung der Typen im Speicher S. Alle Bewegungen

werden bei dieser Maschine durch Niederdrücken von Tasten ausgeführt. Ist z.B. die

oberste Letter in der Rinne a ein „z“, so drückt

der Ableger auf die mit „z“ bezeichnete Taste; sogleich stellt sich die

Platte b in richtiger Weise ein, der Vorstoſser geht

hierauf vor; gleichzeitig öffnet sich die Klappe der zur Aufnahme des „z“

bestimmten Zweigrinne f und die Letter läuft dort ein.

Bei dem Druck auf die nächste Taste wird die Klappe des Kanales für „z“

wieder geschlossen, wenn die dazu angebrachte Feder dies nicht bereits vollkommen

besorgt haben sollte.

Die Ablegemaschine von K. G.

Fischer und Alf. v. Langen ist eine Umkehrung

der Setzmaschine. Durch Tastendruck wird die Type aus der Ablegerinne auf den

endlosen laufenden Riemen geworfen, auf welchen sich gleichzeitig die Mündung einer

Rinne zum Aufgreifen der Letter aufgelegt hat. Glücklich scheint diese Lösung nicht

zu sein, da Störungen vielfach auftreten dürften.

Schlieſslich sei noch die Ablegevorrichtung von Heinr. Pollack erwähnt, welche sich ebenfalls als

Umkehrung seines Setzapparates erweist und dieselbe Beurtheilung wie diese

herausfordert.

A. L.