| Titel: | Percussionszünder von J. Göbel in Darmstadt. |

| Autor: | F. H. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 470 |

| Download: | XML |

Percussionszünder von J. Göbel in

Darmstadt.

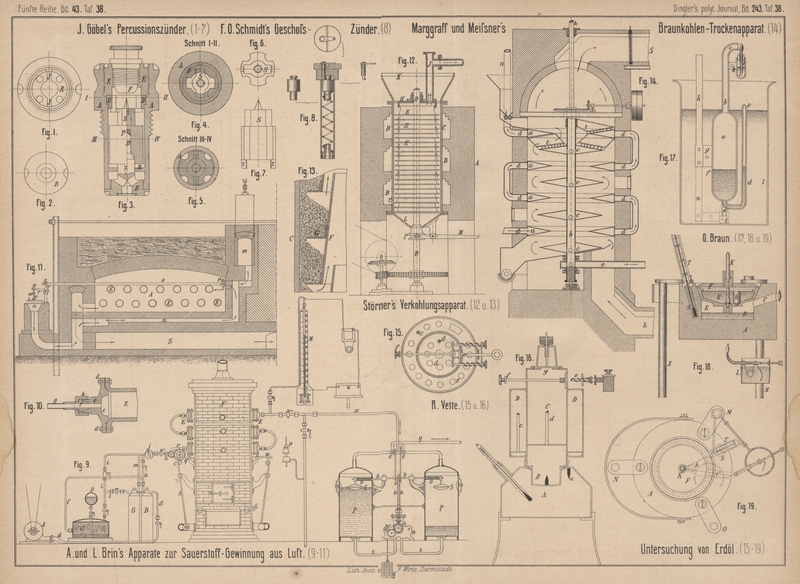

Mit Abbildungen auf Tafel 38.

J. Göbel's Percussionszünder.

Der gröſste Theil der bisher gebräuchlichen Granatzünder wirkt in der Weise, daſs der

durch die Pulvergase in der Richtung der Seelenachse erzeugte Stoſs benutzt wird, um

die Sicherung des Granatzünders bezieh. der Nadelbolzen zu lösen. Bei dem

vorliegenden, von J. Göbel in Darmstadt (* D. R. P. Kl.

72 Nr. 14097 vom 28. December 1880) construirten Granatzünder wird dagegen der

Beginn der Rotation des Geschosses im Rohre zum Lösen der Sicherung verwendet;

derselbe ist in Fig. 1 bis

7 Taf. 38 in verschiedenen Ansichten dargestellt

Der Zünder besteht aus der Hülse A, welche in die

Granate geschraubt und am unteren Ende durch die Bodenschraube B geschlossen wird. Diese besitzt an der inneren, nach

oben gerichteten Seite eine centrale Spitze, welche einen hohlcylinderförmigen

Körper, den Nadelbolzen, trägt; letzterer ist aus Weiſsmetall gefertigt und in der

Hülset leicht drehbar. Die Hülse A besitzt im Innern an

ihrem unteren Ende einen ringförmigen Ansatz R mit zwei

einander gegenüber stehenden radialen Einschnitten J.

Um das Eindrücken der Bodenschraubenspitze in den Nadelbolzen zu verhindern, ist

letzterer an der der Spitze gegenüber liegenden Stelle mit einer stählernen Pfanne

P versehen. Ferner besitzt der Nadelbolzen am

unteren Ende zwei Zapfen, sogen. Brecher z, welche mit

den oben angeführten Einschnitten J der ringförmigen

Hülsenverstärkung übereinstimmen und in letztere eintreten. Hierdurch wird eine

Drehung des Nadelbolzens verhindert. Am oberen Ende hat der Nadelbolzen einen Ansatz

S mit zwei radialen Ansätzen, welche senkrecht über

den unteren Brechern liegen. Auf S ist die Zündnadel

befestigt und der Ansatz selbst legt sich mit seiner vorderen Fläche gegen eine

Scheibe D, wodurch der Nadelbolzen verhindert wird,

eine Bewegung nach vorn in der Richtung der Zündmasse auszuführen.

Die Scheibe D ist in der Hülse A nicht drehbar und wird durch die Deckschraube E auf ihrem Platze gehalten. Dieselbe besitzt zwei radiale Ausschnitte,

welche der Form der oberen Ansätze des Nadelbolzens entsprechen. Diese Ausschnitte

stehen, von oben gesehen, unter rechtem Winkel zu den Ausschnitten in der unteren

Hülsenverstärkung, also auch zu den oberen Ansätzen des Nadelbolzens, so daſs diese

für gewöhnlich nicht in sie hineintreten können. Die Deckschraube E ist in den vorderen Theil der Zünderhülse A geschraubt und in sie wieder die mit Linksgewinde

versehene und die Zündmasse enthaltende Zündschraube F.

Endlich sind die Seitenwände des Nadelbolzens mit senkrechten Rillen und die

Bodenschraube B mit Löchern versehen, um das Feuer der Zündmasse zur

Sprengmasse der Granate gelangen zu lassen.

Der Zünder wirkt in folgender Weise: Bei Entzündung der Pulverladung wird die Granate

in die Züge des Geschützrohres getrieben und zu einer Rotation um ihre Längsachse

gezwungen. Wegen seines Beharrungsvermögens macht der Nadelbolzen diese Rotation

nicht mit, sondern verbleibt in seiner Lage; in Folge dessen brechen seine in der

ringförmigen Verstärkung der rotirenden Hülse A

liegenden Brecher ab und er wird dadurch frei. Es dreht sich nun die Zünderhülse so

lange um den Nadelbolzen, bis seine oberen Ansätze gegen zwei nach unten vorstehende

Ansätze der Scheibe D stoſsen. Es geschieht dies in dem

Augenblick, wo seine oberen Ansätze genau den entsprechenden Auslassungen in

letzterer Scheibe gegenüberstehen, also nachdem die Hülse A sich um 90° um den Nadelbolzen gedreht hat. Sobald nun das Geschoſs das

Ziel trifft, wird seine Bewegung unterbrochen, der Nadelbolzen verharrt aber noch in

der Vorwärtsbewegung, seine oberen Ansätze treten in die betreffenden Auslassungen,

der Nadelbolzen schnellt vor, seine Nadel trifft die Zündmasse und die Explosion der

Granate erfolgt.

F. H.

Tafeln