| Titel: | Apparate zur Gewinnung von Sauerstoff aus der atmosphärischen Luft. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 472 |

| Download: | XML |

Apparate zur Gewinnung von Sauerstoff aus der

atmosphärischen Luft.

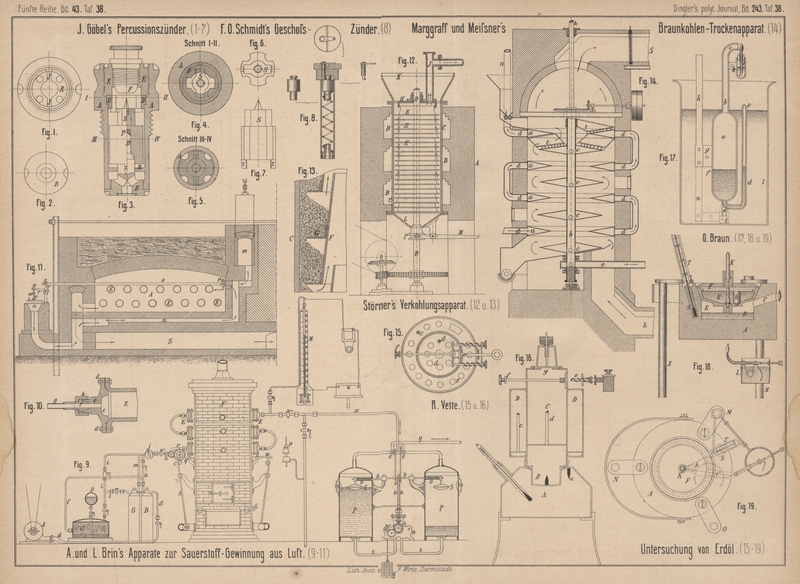

Mit Abbildungen auf Tafel 38.

Sauerstoffgewinnung aus der atmosphärischen Luft.

A. und L Brin in Paris (*

D. R. P. Kl. 12 Nr. 15298 vom 2. Februar 1881 und Zusatz Nr. 16288 vom 25. Mai 1881)

verwenden zu diesem Zweck die Bildung und Zersetzung des Bariumsuperoxydes beim

Erhitzen (vgl. 1877 225 305). Bei dem hierfür construirten Apparat soll die

Regulirung der Temperatur, der Luftzufuhr u.s.w. selbstthätig ausgeführt werden.

Die erforderliche atmosphärische Luft wird von dem Gebläse A (Fig. 9 Taf.

38) durch Rohr d zunächst in den Behälter B geleitet, um mittels Kalilauge von Kohlensäure

befreit zu werden, dann durch Rohr f in einen

Sättigungsapparat C, welcher baumwollene, in Wasser

eintauchende Dochte enthält. Der Wasserstand des Sättigungsapparates wird von einem

darüber angebrachten Behälter D auf einer

gleichbleibenden Höhe erhalten. Von hier aus wird die Luft durch Rohrs, welches mit

einem Hygrometer j und einem selbstthätig wirkenden

Hahn k versehen ist, in die Retorten E des Ofens F geführt.

Sollte die Luft zu feucht sein, so kann sie durch Rohr l in einen mit Chlorcalcium o. dgl. gefüllten Behälter G zur theilweisen Entfeuchtung geführt werden, dann

durch Rohr m und i in die

Retorten. Eine zweite Rohrabzweigung a gestattet eine

directe Einführung der Luft aus dem Behälter B in die

Retorten, wenn sie schon einen passenden Feuchtigkeitsgrad besitzt, so daſs eine

besondere Anfeuchtung überflüssig ist.

Quer durch den Herd gehen Metallstangen q mit Verzahnung

am äuſsersten Ende, welche mittels der Zahnrädchen r

den Lufthahn k dreht und dadurch den Luftzutritt

regelt. Das Rädchen ist auſserdem mit einem vorspringenden Zahn c versehen, welcher, sobald die höchste bei der

Absorption zulässige Temperatur erreicht ist, das Pendel s ausschaltet, durch dessen Zurückschwingen dann der Schieber u den Luftzutritt zu dem Aschenfall für das Herdfeuer abstellt.

Wenn die Temperatur fällt, kehrt der Hahn wieder zurück, schiebt das Pendel in seine

alte Lage und stellt den früheren Luftzutritt zum Herdfeuer wieder her. Ein zweites

Pyrometer w kommt bei einer etwas höheren Temperatur

als das vorige in Thätigkeit, um den Luftzutritt zum Aschenfall während des

Entweichens des Sauerstoffgases zu regeln. Eine kleine Controllampe p zeigt ferner durch ihre Flamme an, ob Stickstoff oder

Sauerstoff aus den Retorten entweicht, ob somit der auf Dunkelrothglut erhitzte

Baryt noch Sauerstoff aufnimmt. Ist derselbe in Superoxyd übergeführt, so wird die

Temperatur gesteigert und der abgeschiedene Sauerstoff unter Erzeugung eines

theilweisen Vacuums von 550 bis 700mm abgesaugt.

Das mit einem elektrischen Läutewerk verbundene Manometer M zeigt an, ob das Vacuum in den Retorten seinen zulässigen Höhepunkt

erreicht hat.

Zur selbstthätigen Regulirung der barometrischen Pumpe bewegt eine Uhr n mit Betriebsgewicht g

eine an ihrem Umfange mit Kerben versehene Scheibe z.

In jedem der beiden Pumpencylinder P ist ein Schwimmer

S angebracht, welcher mittels eines Hebels eine in

der Hülse v liegende Drehachse b bei seiner Aufwärts- und Abwärtsbewegung hin- und herdreht. Jede

Drehachse trägt an ihrem Ende eine Knagge, mittels welcher sie am Ende ihrer

Drehbewegung mittels Stangen h einen Daumen aus einer

der Kerben der Scheibe z ausrückt, wodurch nun das

Uhrwerk in Thätigkeit kommt. Dasselbe verändert die Stellung der in den Röhren t sitzenden Hähne der Pumpe und auſserdem die Stellung

der Hähne e der beiden Cylinder P jedesmal, wenn die Flüssigkeit in denselben ihren höchsten Stand

erreicht, wobei aus dem einen Cylinder Sauerstoffgas durch Rohr y nach dem Gasometer gedrückt wird, während Sauerstoff

aus den Retorten durch Rohr x in den anderen Cylinder

einströmt. Das Uhrwerk steht dann wieder still, wenn der Daumen in eine folgende

Kerbe der Scheibe wieder einfällt.

Um einen dichten Verschluſs der Retorten E zu erreichen,

legt sich in eine conische Erweiterung des Retortenkopfes das Mundstück c (Fig. 10

Taf. 38) und wird mit der Retorte durch Bolzen d

verbunden. Auf der Mitte des passend aus Bronze angefertigten Mundstückes befindet

sich ein an seinem vorderen Ende mit Gewinde versehener Stutzen e. In die conische Erweiterung desselben paſst der

entsprechend conisch gestaltete Kopf f des

Luftzuführungsrohres g, welcher durch eine

Ueberwurfmutter h fest eingezogen wird.

Bei dem für Gasfeuerung bestimmten Ofen (Fig. 11

Taf. 38) treten die durch Kanal m zugeführten

brennbaren Gase mit der durch n eingelassenen Luft in

den Ofenraum A, umspülen die Retorten E, während die Verbrennungsgase durch S entweichen. Zur Regulirung der Temperatur liegt durch

die ganze Länge des Verbrennungsraumes eine Stange o, welche an

einer Oese p der inneren Ofenwand festgehalten wird,

während das vordere Ende aus der Ofenwand hervortritt.

Dieses vordere Ende der Stange trägt einen Stift g,

hinter welchen sich der aufwärts gerichtete Arm eines Winkelhebels r legt. Der andere Arm dieses Winkelhebels trägt an

seinem Ende v mittels einer durch eine Verschraubung

w in ihrer Länge regulirbaren Aufhängestange u einen Deckel t, welcher

die Mündung des Kanales n verschlieſst, sobald sich der

betreffende Arm des Winkelhebels senkt. Ueberschreitet nun die Ofentemperatur das

gewünschte Maſs, so dehnt sich Stange o derart aus,

daſs der Deckel n die Luftzufuhr absperrt, in Folge

dessen die Ofentemperatur sinkt. Wird die Temperatur zu niedrig, so findet eine

entsprechende Verkürzung der Stange o und ein Heben des

Deckels t statt.

Nach einer weiteren Angabe in der Revue industrielle,

1881 S. 314 soll der erforderliche Baryt durch Glühen von Schwerspath mit Kohle,

Lösen in Salpetersäure und Glühen hergestellt werden; 100k Baryt sollen danach 250 Franken kosten. Dieser

Baryt soll selbst nach 400maliger Benutzung in der oben angegebenen Weise noch

unverändert sein. Während ¼jährigen Betriebes eines solchen Apparates gaben 100k Baryt bei jeder Operation 4cbm Sauerstoff oder bei 10maliger Wiederholung der

Oxydation und Reduction täglich 40cbm. Bei der

täglichen Leistung eines Apparates von 300cbm

kostet 1cbm Sauerstoff 0,62, bei 1000cbm 0,22 Frank.

E. B. Reynolds in Cleveland, Nordamerika (Englisches

Patent Nr. 781 vom Jahre 1881) will dadurch Sauerstoff herstellen, daſs er

atmosphärische Luft über Kohle und mit Erdöl getränkte Faserstoffe leitet, welches

Gemisch den Stickstoff der Luft zurückhalten soll, – eine Angabe, welche doch etwas

unwahrscheinlich klingt.

Tafeln