| Titel: | Neuerungen an Trocken- und Destillationsapparaten. |

| Fundstelle: | Band 243, Jahrgang 1882, S. 474 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Trocken- und

Destillationsapparaten.

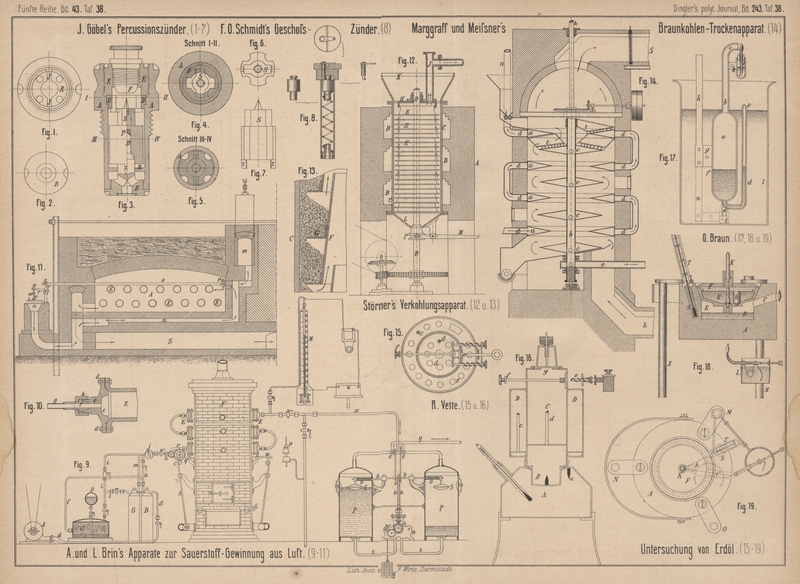

Mit Abbildungen auf Tafel 38.

Neuerungen an Trocken- und Destillationsapparaten.

Bei der ununterbrochenen Verkohlung der

Abfälle von Farbhölzern, Gerberlohe, Sägespäne u. dgl. genügen nach F. Störmer in Paris (* D. R. P. Kl. 82 Nr. 16332 vom 8.

Juni 1881) die bei der Gewinnung des Braunkohlentheeres üblichen stehenden Retorten

nicht; vielmehr muſs die innere Wand derselben beweglich gemacht werden, um ein

gleichmäſsiges Herabsinken der Massen in dünner Schicht zu bewirken. Der Abstand

zwischen Retortenwand und Glocken muſs möglichst klein bleiben; gleichzeitig müssen

die Glocken so viel Spielraum lassen, daſs die sinkende Masse ununterbrochen und

frei hindurchfallen kann. Zu diesem Zweck dient ein gewöhnlicher Ofen A (Fig.

12 Taf. 38) mit den Feuerkanälen B, welche

die Retortenwand C umgeben, während die Achse D durch Zahnräder und Riemen gedreht wird. Die hohlen

Glocken E hängen durch inwendige, nicht in der

Zeichnung angegebene Arme auf der stehenden Achse. Diese Glocken bestehen aus hohlen

Kegeln F (Fig. 13),

welche unten am Rande und an einer mittleren Stelle mit vorspringenden horizontalen

Ringen G versehen sind. Die vereinigten Hohlräume der

über einander gesteckten Glocken E bilden dadurch ein

senkrechtes Rohr, welches oben durch Deckplatte H

geschlossen ist, durchweiche das zur Abführung der Destillirungsdämpfe bestimmte

Rohr J hindurchgeht. Der zum Füllen des Apparates

bestimmte Trichter K läſst die zu verkohlende Masse

durch die ringförmige Oeffnung an der Retortenwand in den Apparat fallen, während

die Kohlen aus dem unteren Trichter L herausfallen,

welcher durch Kegel P mittels Hebel M mehr oder weniger geöffnet werden kann. Diese Glocken

mit horizontalen oder fast horizontalen Flächen, welche, ringförmig oder

abgebrochen, bis dicht an die Retortenwand vorspringen, während der kegelförmige

Theil der Glocken mehr entfernt bleibt, können auch zum Trocknen von Getreide,

Holzabfällen und ähnlichen fein getheilten Materialien verwendet und in diesem Fall

zweckmäſsig mit Dampf erhitzt werden. Auch für Destillirung von Braunkohlen und

Paraffinschiefer ist dieser Apparat den älteren vorzuziehen, indem die

Ungleichmäſsigkeit der Gasentwicklung geringer wird. Anstatt oben können die

abgehenden Dämpfe auch unten abgeleitet und ebenfalls kann der Antrieb sowohl oben,

wie unten bewirkt werden. Die drehende Bewegung der Glocken läſst sich auch durch

eine oscillirende ersetzen.

Bei dem Apparat zum Trocknen von

Braunkohlenklein u. dgl von Marggraff und

Meiſsner in Frankfurt a. O. (* D. R. P. Kl. 82 Nr. 16320 vom 4. Mai 1881)

tritt der Abdampf von Maschinen bei d und e (Fig. 14

Taf. 38) ein, steigt dann, wie die Pfeile andeuten, in den ring- und linsenförmigen

Heizkörpern a und c auf,

welche durch die Röhren d, ferner durch die hohle

mittels Kegelräder und Riemenscheiben bewegte Welle b

verbunden sind, und gelangt bei n und h ins Freie. Die Gase der Dampfkesselfeuerungen treten

bei k ein, durchstreichen das oben auf die Speisewalzen

i geschüttete und nach und nach mittels Umrühr- und

Transportkratzen t über den Heizkörper nach unten

bewegte Trockengut und werden durch Kanal S dem

Schornstein zugeleitet.

Tafeln