| Titel: | Smith's Signalpfeifen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 14 |

| Download: | XML |

Smith's Signalpfeifen.

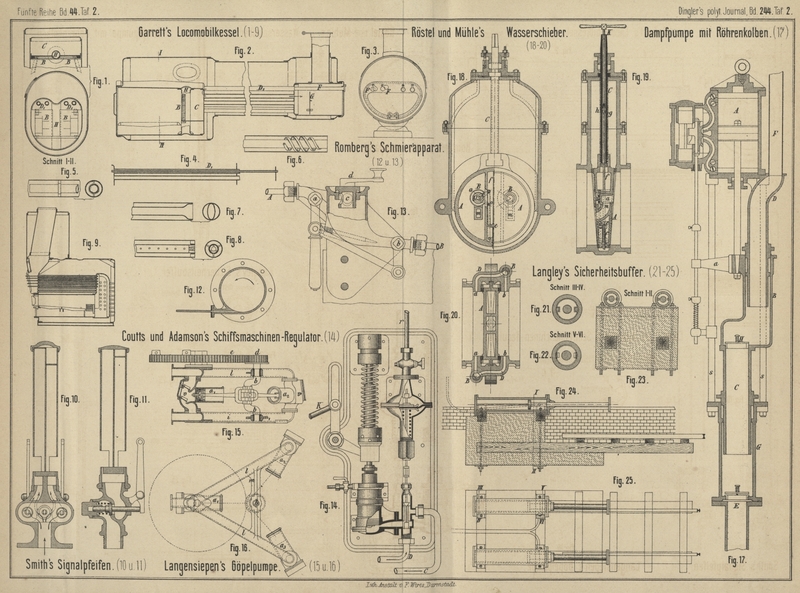

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Smith's Signalpfeifen.

Das Eigenthümliche der in Fig. 10 und

11 Taf. 2 abgebildeten Pfeifen, welche der Firma Gebrüder Smith und Comp. in Nottingham für England

patentirt worden sind, besteht darin, daſs man mit denselben zwei Töne von

verschiedener Höhe, einzeln oder im Zusammenklang, hervorbringen kann. Die Pfeife

besteht aus einem cylindrischen Körper, dessen Innenraum durch eine diametrale Wand

in zwei Kammern getheilt ist, so daſs eigentlich zwei mit einander verschmolzene

Pfeifen vorhanden sind. Die eine ist durch Einsetzen eines Pfropfens verkürzt und

entweder in Consonanz (z.B. in der Octave), oder in Dissonanz zur anderen gestimmt.

Bei Fig. 11 Taf. 2 ist nur ein Ventil mit

zugehörigem Hebel vorhanden, das zu beiden Pfeifen führt. Es kann also mit dieser

Einrichtung nur ein Ton gegeben werden, welcher aber,

weil er zusammengesetzt ist, leicht von anderen Pfeifentönen unterschieden werden

kann. Bei der in Fig. 10

gezeigten Anordnung sind drei Ventile mit drei

zugehörigen Hebeln vorhanden. Das eine Ventil läſst den Dampf zur einen, das andere

zur anderen Pfeife, das mittlere aber, wie bei Fig. 11,

gleichzeitig zu beiden Pfeifen treten. Diese Construction kann z.B. auf Schiffen

benutzt werden, um bei einer Begegnung die Richtung des Ausweichens anzugeben. Es

ist sonst üblich, daſs ein Schiff, wenn es einem andern rechts ausweichen will, mit

einer Dampfpfeife ein kurzes Signal gibt; will es links

ausweichen, so wird dies durch zwei kurze Pfiffe

angezeigt, und wenn es mit voller Geschwindigkeit geradeaus fahren will, um

auszuweichen, so sind drei kurze Pfiffe nöthig. Es ist leicht einzusehen, daſs

hierbei leicht Miſsverständnisse durch Ueberhören eines Pfiffes u. dgl.

herbeigeführt werden können (namentlich auf Flüssen mit lebhaftem Verkehr, wo man

auch noch die Pfiffe der Locomotiven vom Ufer her hört), welche die gröſsten

Gefahren herbeiführen können uud thatsächlich schon oft genug herbeigeführt haben.

Solche Miſsverständnisse erscheinen weniger leicht möglich, wenn mit der

beschriebenen Signalpfeife z.B. beim Ausweichen rechts (Steuerbord) ein tiefer Ton,

beim Ausweichen links (Backbord) ein hoher Ton und beim Geradeausfahren ein

Zusammenklang beider gegeben wird. In jedem Falle kann der Ton beliebig lange

gehalten, also nicht leicht überhört werden, und wenn die beiden Töne weit genug aus

einander liegen, so ist auch ein Verwechseln nicht möglich. (Nach Iron, 1881 Bd. 18 S. 517 und Engineer, 1881 Bd. 52 S. 211.)

Whg.

Tafeln