| Titel: | Entlastete Wasserschieber. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 18 |

| Download: | XML |

Entlastete Wasserschieber.

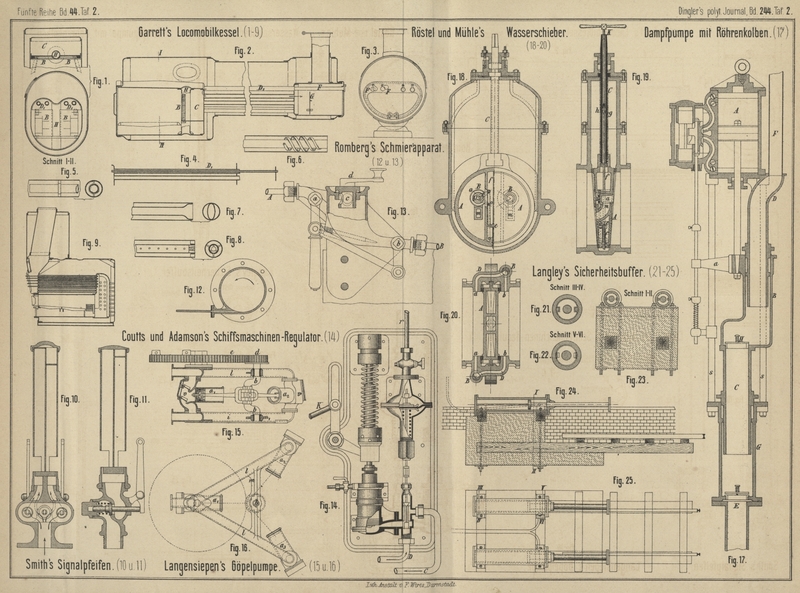

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

Röstel und Mühle's entlastete Wasserschieber.

An Karl

Röstel und August Mühle in

Berlin (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 15081

vom 13. Februar 1881) sind interessante Constructionen entlasteter

Wasserschieber patentirt worden. Die jetzt gebräuchlichen Absperrschieber leiden

alle mehr oder weniger, je nach ihren Gröſsenverhältnissen, an dem Uebelstand, sich

durch den in geschlossenem Zustande in der Richtung vom Wasserbehälter her auf sie

ausgeübten starken einseitigen Druck in ihren Dichtungsflächen festzusetzen, zu

klemmen. Diesem Nachtheil ist nur dann wirksam abzuhelfen, wenn man die andere Seite

des Rohrstranges auf denselben Druck bringt, den Schieber selbst also entlastet.

Diesen Weg schlagen Röstel und Mühle ein, und zwar geschieht das Entlasten des Schiebers bezieh. das

Füllen des hinter dem Schieber befindlichen Rohrstranges in einfacher Weise bei der

einen Anordnung durch Oeffnen eines oder mehrerer in der Schieberfläche selbst

angebrachter Hähne, bei einer zweiten durch Oeffnen eines auſserhalb des

Schiebergehäuses angebrachten Hahnes.

Die erste Anordnung ist in Fig. 18 und

19 Taf. 2 dargestellt. In dem Schieber A

sind symmetrisch zwei Hähne B angeordnet, deren Achse

senkrecht zur Schieberebene steht. Auf die Vierkante b

sind Küken a und Kurbeln c

aufgesetzt, welche mittels der Zugstangen o durch die

Mutter e bewegt werden, wenn man letztere durch das

Gewinde der Stange f aufwärts oder abwärts dreht. Die

Spindel f ist unten in die Schieberwandung eingelassen

und in passender Weise durch Bunde gegen jede Längsverschiebung gesichert; oben ist

sie in der hohlen Schieberspindel C derart gelagert,

daſs ein auf den Bund g der Stange f aufgelegter Gummiring h

durch Muttern und Unterlegscheibe zusammengepreſst wird und so eine Dichtung

zwischen Stange f und Spindel G bewirkt. Die Länge des Gewindes der Stange f ist ausreichend für das Oeffnen und Schlieſsen der Hähne B, während die Länge der ganzen Stange f so bemessen ist, daſs sie bei heraufgedrehtem

Schieber A nur wenig über die Spindel C hervorragt.

In der Zeichnung erscheint der Schieber geschlossen. Steht nun beispielsweise der

rechts vom Schieber (Fig. 19)

gelegene Rohrstrang unter Druck, der linksseitige aber nicht, so ist, um das Oeffnen

des Schiebers zu

erleichtern, nur nöthig, den Schlüssel K auf das

Vierkant der Stange f zu setzen und durch Drehung

derselben die Mutter e in die gezeichnete Stellung zu

bringen; so sind beide Hähne geöffnet und das Wasser strömt durch die Kanäle m in den linksseitigen Rohrstrang. Ist letzterer

gefüllt, so ist der Druck auf beiden Seiten des Schiebers gleich; derselbe kann

mithin bequem geöffnet werden. – Statt der Hähne mit einer Durchgangsöffnung sind

auch solche mit zwei Durchgangsöffnungen angegeben.

Eine viel einfachere Construction zeigt Fig. 20

Taf. 2. Hier sind die zur Entlastung des Schiebers dienenden Hähne B in einem auſserhalb an dem Schiebergehäuse

angegossenen Kanal D eingesetzt. Ist der Schieber A geschlossen, so wird der Hahn B geöffnet; das Wasser strömt von a durch

Kanal D und Hahn B bei b in die bis dahin durch den Schieber A abgesperrte Rohrleitung, füllt dieselbe und entlastet

so den Schieber A, welcher dann leicht geöffnet werden

kann. Die Drehung des Hahnes B erfolgt durch einen von

oben aufgesetzten Schlüssel; man kann nun auch einen oder mehrere Hähne anwenden,

wie auch dieselben über oder unter der Mittelachse des Schiebers bezieh. der

Rohrleitung anordnen.

Diese Einrichtung leidet trotz ihrer Einfachheit gegenüber der erstbeschriebenen an

dem Uebelstand, daſs die Hahntheile bei etwaiger Verstopfung o. dgl. schwerer

zugänglich sind. (Vgl. C. Rathcke 1879 234 * 363.)

Mg.

Tafeln