| Titel: | Walzenschleif- und Riffelmaschine und Riffelvorrichtung an Hobelmaschinen, System E. Pfaff. |

| Autor: | G. Hamerschlag |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 22 |

| Download: | XML |

Walzenschleif- und Riffelmaschine und

Riffelvorrichtung an Hobelmaschinen, System E. Pfaff.

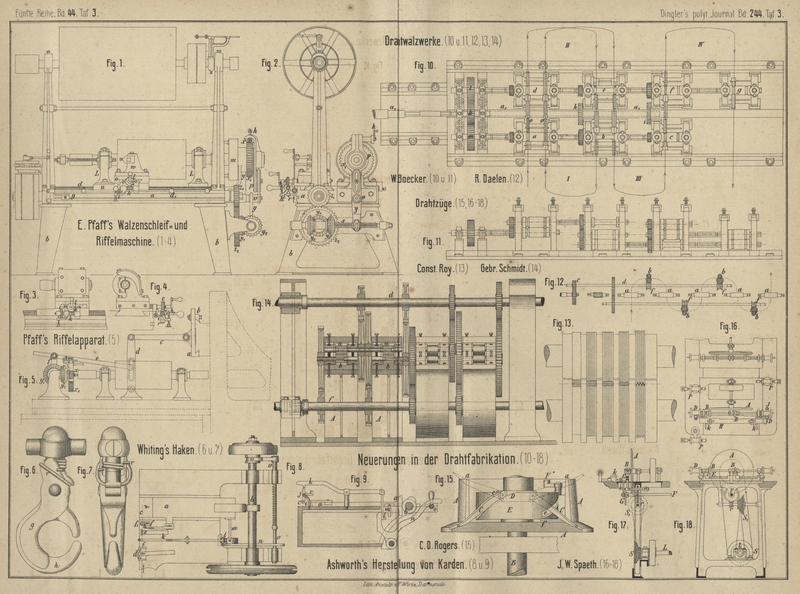

Mit Abbildungen auf Tafel 3.

E. Pfaff's Walzenschleif- und Riffelmaschine.

Durch die Anwendung der Walzenstühle sieht sich der Müller zuweilen in die

unangenehme Lage versetzt, Nacharbeiten an den untauglich gewordenen Walzen

vornehmen zu müssen, welche hauptsächlich in dem Reguliren der ungleich abgenutzten

Oberfläche der glatten Walzen sowie in dem Nachriffeln der Riffelwalzen bestehen.

Vergegenwärtigt man sich die Lage der Mühle, welche in den meisten Fällen von jener

Fabrik, die den Walzenstuhl geliefert hat, ziemlich entfernt liegt, so wird man es

nur als zweckmäſsig bezeichnen müssen, wenn in der Mühle selbst jene Maschinen

vorhanden sind, mit welchen die vorerwähnten Arbeiten ausgeführt werden können. Man

war nun bestrebt, die Anschaffung solcher Vorrichtungen in so fern zu erleichtern,

als Maschinen gebaut wurden, welche beiden Zwecken gleich gut genügen, dabei aber

nicht umständlich sind und leicht bedient werden können. (Vgl. H. v. Höſsle und Oerlikon

1882 243 * 374. * 455.)

Die vorliegende Walzenschleif- und Riffe]maschine von Emil Pfaff

in Wien (* Oesterreichisches Patent Kl. 50 vom 7. Januar

1881) ist diesen

Bestrebungen entsprungen. Man kann zwar nicht läugnen, daſs das Riffeln allein auf

den gewöhnlichen Riffelvorrichtungen durch einfachere Mittel erfolgt; es ist jedoch

darauf um so weniger Gewicht zu legen, als gerade durch diese Construction die

Umwandlung der Schleif- in die Riffel Vorrichtung (und umgekehrt) sehr leicht

durchgeführt werden kann, ohne dem diese Maschine bedienenden Arbeiter eine zu

groſse Fertigkeit zumuthen zu müssen.

Um eine Riffelung überhaupt herzustellen, ist es nothwendig, daſs die Walze gegen den

Stahl zwei Relativbewegungen macht, nämlich eine Bewegung längs ihrer Achse und eine

gleichzeitige Verdrehung, deren Gröſse die Steigung der Riffellinie bedingt.

Erfolgen diese beiden Bewegungen gleichförmig, d.h. ist der Weg in der einen

Richtung proportional dem gleichzeitigen Wege in der anderen Richtung, so wird die

Linie, nach welcher die Riffeln verlaufen, eine Schraubenlinie sein, welche sich

abgewickelt als gerade Linie darstellt; im anderen Falle weichen die erhaltenen

Linien von der Schraubenlinie bezieh. Geraden mehr oder weniger ab. Die meisten

Riffelmaschinen nun erzeugen Riffeln von der Form der letztgenannten Linien und

beträgt bei einer derartigen Maschine die Abweichung von der Schraubenlinie 6mm, eine Gröſse, welche den Abstand der Riffeln

übersteigen kann. Um eine derartig geriffelte Walze auf einer anderen als der

ursprünglichen Maschine nachzuriffeln, ist es deshalb nothwendig, dieselbe in den

meisten Fällen vorher glatt zu schleifen.

Die vorliegende Maschine gestattet eine Bearbeitung von Walzen bis zu 600mm Länge bei 400mm Durchmesser. Wenn wir sie vor Allem als Riffelmaschine betrachten, so

haben wir zu bemerken, daſs hier der Support mit dem Riffelstahl (gewöhnlich ein

quadratisches Prisma von Wolframstahl, welches diagonal zugeschärft wird) die

gleichförmige Längsbewegung, die Walze jedoch die ungleichförmige Drehbewegung

ausführt.

Das Bett a (Fig. 1 und

2) ruht auf zwei Füſsen b und enthält in

seinem oberen Theile einerseits Schlitze zur Befestigung der Lager L für die Walzen, andererseits eine Geradführung für

den Support. Dieser erhält seine Bewegung durch eine Schraubenspindel, welche von

drei Riemenscheiben mit der bekannten Sellers'schen Umsteuerung in einem oder dem

anderen Sinne gedreht wird, wodurch derselbe eine Vor- und Rückbewegung machen kann.

Um diesen Uebergang an der entsprechenden Stelle selbstthätig von der Maschine

ausführen zu lassen, ist am Support ein Anschlag angebracht, welcher gegen zwei die

Umsteuerung bethätigende Knaggen d und d1 wirkt. Auf dem

Supportuntertheil u bewegt sich der Obertheil o senkrecht gegen die Walzenachse. Der eigentliche

Werkzeughalter w ist auf o

angeschraubt, um leicht ausgewechselt werden zu können.

Um die Drehbewegung der Walze hervorzubringen, ist am Ende der Leitspindel – also ebenfalls

durch die erwähnten drei Riemenscheiben in eine abwechselnd rotirende Bewegung

versetzt – das Stirnrad z1 aufgekeilt, welches in das mit dem Kegelrad y1 verbundene Rad s2 eingreift. Von dem Rade y1 wird nun, je nachdem

man rechts- oder linksgängige Riffelung erzeugen will, entweder y2 oder y3 angetrieben, die

eine gemeinschaftliche Nabe besitzen, welche die Schraubenspindel s in wechselnde Rotation versetzt. Die Mutter dieser

Spindel ist in dem um v drehbaren Hebel y befestigt, welcher wieder mittels eines stellbaren

Bolzens den Hebel p bethätigt; durch Verrückung dieses

Bolzens in dem Schlitze von y kann man die Bewegung von

p gröſser oder kleiner machen. Die Mitnehmerscheibe

m hat nun eine lange Nabe, auf welcher das

Schneckenrad x1 sitzt,

und es wird die Kupplung zwischen diesem und dem Hebel p durch die in letzterem gelagerte Schnecke x

hergestellt, eine bei früheren Maschinen bereits angewendete Construction, welche

bezweckt, die Riffelung auf den ganzen Umfang zu vertheilen. Durch Drehen der Kurbel

h um einen bestimmten Winkel erfolgt nämlich eine

Verdrehung des Schneckenrades x1 gegen den Hebel p.

Das Schleifen von Walzen erfolgt in der Weise, daſs eine rasch rotirende

Schmirgelscheibe längs der sich langsam drehenden Walze geführt wird; es kann

hierbei die Wegnahme des Materials nur in sehr dünnen Spanschichten stattfinden,

weshalb die Schmirgelscheibe, wenn eine Schicht entfernt ist, gegen die Walze

nachgestellt werden muſs so lange, bis die Arbeit beendet ist. Die langsame Rotation

der Walze erfolgt direct vom Vorgelege durch einen Riemen, welcher die

Mitnehmerscheibe m in Drehung versetzt. Die hin- und

hergehende Längsbewegung der Schmirgelscheibe, welche ihren Antrieb von einer

Riementrommel am Vorgelege erhält, erfolgt durch die bereits früher erwähnte

Leitspindel mit der Sellers'schen Umsteuerung. Was endlich die Nachstellung der

Scheibe gegen die Walze betrifft, so geschieht dieselbe ebenfalls selbstthätig. Es

schlägt nämlich die am Supportuntertheil befestigte Rolle r (Fig. 3 und

4) an den in einem Schlitz des Bettes verstellbaren Anschlag g (Fig. 1),

wodurch dieselbe gehoben wird und mittels der Klinke h1 das Sperrrad i in Bewegung setzt, welches dieselbe durch die Schnecke k und das Schraubenrad l

auf die die beabsichtigte Verschiebung bewirkende Spindel überträgt. Die Kupplung

zwischen dem Schneckenrad l und der Spindel erfolgt mit

Hilfe einer auf letzterer aufgekeilten Scheibe. Durch diese geht nämlich ein

Schraubenbolzen, dessen Kopf in einem kreisförmigen Schlitz des Schneckenrades

verschiebbar ist und durch die Mutter n festgeklemmt

werden kann. Dadurch findet dann eine Verbindung des Schneckenrades mit der Scheibe,

also auch mit der Spindel statt.

Zur Umwandlung der Riffel- in die Schleifmaschine ist auſser dem Austausch der

Werkzeughalter nothwendig, den Hebel p sammt der Schnecke zu entfernen;

ferner muſs man, um das lästige Mitschwingen von y zu

vermeiden, das Zahnrad z1 ausschalten.

Für Mühlen, welche bereits Hobelmaschinen besitzen, dürfte folgende gleichfalls von

E. Pfaff herrührende Riffelvorrichtung

anzuempfehlen sein, welche sich leicht an jeder Hobelmaschine anbringen läſst. Die

Platte a (Fig. 5 Taf.

3) kann an jedem Quersupport angebracht werden, da zwei Schlitze gestatten, die

Leiste b demselben anzupassen. Beim Hin- und Hergang

des Tisches wird durch die Hebelcombination c, d, e, f

das Kegelräderpaar y1

und y2 bewegt. Mit y2 ist durch die

Schnecke x das Schneckenrad x1 verbunden, welches wieder durch irgend

einen Mitnehmer seine Bewegung auf die Walze überträgt. Durch einen Schlitz am Hebel

d kann die Steigung der Riffelung geändert

werden.

G.

Hamerschlag.

Tafeln