| Titel: | Ueber Neuerungen an Wassermessern. |

| Autor: | C. B. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 48 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Wassermessern.

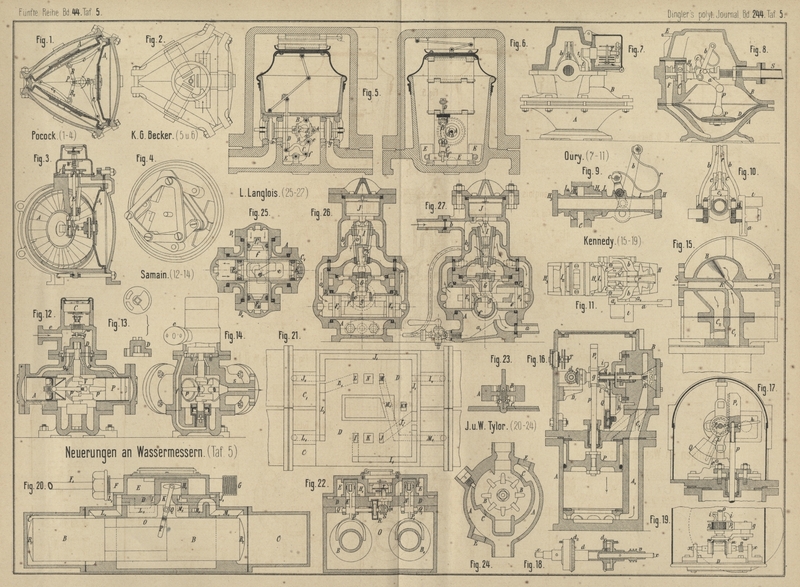

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

(Patentklasse 42. Fortsetzung des Berichtes S. 180

Bd. 241.)

Ueber Neuerungen an Wassermessern.

Eine einfache und zuverlässige Construction zeigt Pocock's Wassermesser (Engineer, 1881 Bd. 52 S. 461 und Engineering,

1881 Bd. 32 S. 624), welcher sich namentlich dadurch auszeichnet, daſs er nur

geringe Kraft zu seinem Betriebe bedarf und selbst bei schwachem Wasserdurchfluſs

sicher arbeitet und nicht stecken bleibt. Drei wasserdichte Diaphragmen A bis A2, welche die drei Meſskammern abschlieſsen, wirken

bei ihrer abwechselnden Ausdehnung und Zusammenziehung mittels der Arme B bis B2 drehend auf die Kurbelwelle PDE, die an ihrem oberen, in den Schieberkasten H ragenden Ende ein Excenter F trägt. Durch F wird ein

Dreiwege-Muschelschieber J bewegt und gleichzeitig die

Achse W des Zählwerkes K

in Umdrehung versetzt. Zur besseren Führung der Diaphragmen sind Lenkstangen c bis c2 mit ihnen verbunden, die ihren festen Drehpunkt am

Gehäuse haben. Durch den Muschelschieber J werden die 3

Meſskammern abwechselnd mit dem Einlauf und Auslauf in Verbindung gesetzt. Die

Diaphragmen sind aus einer Anzahl radialer Blechstreifen zusammengesetzt, die in der

Mitte durch eine Scheibe, an welche sie gelenkartig befestigt sind, zusammengehalten

werden und innen, d.h. der Meſskammer zugekehrt, mit Kautschuk belegt. Diese

Diaphragmen sind, da der Kautschuk keiner groſsen Dehnung ausgesetzt wird und stets

von Wasser benetzt bleibt, von genügender Dauerhaftigkeit.

Während bei Pocock's Wassermesser

die drei Diaphragmen nur von einer Seite dem Wasserdruck ausgesetzt sind, indem sie

die eine Wand ihrer Meſskammern bilden, wendet K. G. Becker in

Deutz (* D. R. P. Nr. 12 845 vom 15.

Mai 1880) zum Messen der den Apparat durchströmenden Wassermenge die

Bewegungen eines zwischen zwei Meſskammern angebrachten Diaphragmas durch den Ueberdruck

der einströmenden Flüssigkeit gegenüber der ausströmenden an. Die Geradführung des

im mittleren Theil versteiften Diaphragmas findet statt durch zwei im Winkel gegen

einander verstellte Doppelgelenkbänder, welche mit je einem Blatte an das Diaphragma

angreifen, mit dem anderen aber an der festen Wandung je einer Meſskammer drehbar

befestigt sind. Die letztgenannten Blätter dieses Lenkers vermitteln die

Uebertragung der Diaphragmenbewegung auf das Zählwerk und auf die Umschaltung.

Letztere ist so construirt, daſs neben schneller Umsteuerung der Ventile ohne

weitere Zwischenmechanismen ein dauerndes Andrücken der Ventildichtflächen bis zu

dem Augenblicke der beabsichtigten Steuerbewegung erreicht wird. Der Pendel B (Fig. 5 und

6 Taf. 5) trägt die Köpfe c und d, welche abwechselnd gegen die Anschläge a und b auf der

Ventilkolbenstange A drücken. Das Pendel trägt ferner

die beiden Curven α und β,

gegen welche die auf dem Winkelhebel C befestigte Rolle

e sich anlegt. Der Winkelhebel C ist durch die Stange D

mit dem Lenker verbunden, während seine Drehachse f von

dem kurzen Arme des mit Gegengewicht belasteten Doppelhebels E getragen wird. Sobald die Rolle e den

Scheitelpunkt der Curve αβ überschritten hat, geht der

Druck der Gegenbelastung bei der gezeichneten Stellung auf die Curve β über und wirkt damit in einer der bisherigen

entgegengesetzten Drehrichtung auf den Pendel B, drängt

den unteren Theil desselben nach rechts, bis der Kopf d

gegen den Anschlag b und die Dichtungsflächen bei x und y fest aufliegen.

Die Umschaltung hat dann stattgefunden; durch den Rückgang des Diaphragmas

wiederholt sich der Vorgang in ähnlicher Weise u.s.f.

In Armengaud's Publication

industrielle, 1881 Bd. 27 S. 69 ff. sind drei Wassermesser von Samain, Kennedy und Oury

beschrieben, welche hier eingeschaltet werden mögen.

Der von Maldant und Comp. ausgeführte Apparat von Oury ist ein Diaphragma-Wassermesser und in Fig.

7 bis 11 Taf. 5

veranschaulicht. Zwischen den zwei Gehäusehälften A und

B ist ein Diaphragma D

eingespannt, welches dem abwechselnd über und unter demselben eintretenden Wasser

folgend sich bald nach unten und bald nach oben durchbiegen kann. In der Mitte

dieses Diaphragmas D ist, durch zwei Scheiben P mit demselben verbunden, eine Zugstange p angebracht, welche an einem Winkelhebel a angreift, der mit zwei Schultern a1 versehen ist; diese

fassen abwechselnd an den auf derselben Achse wie a

sitzenden Hebel b und drehen ihn nach links bezieh.

nach rechts. Die beiden Arme dieses Hebels b sind an

ihrem freien Ende durch einen Bolzen verbunden, an welchem das eine Ende eines

federnden gekrümmten Bandes r befestigt ist; das andere

Ende dieses Bandes ist an dem kleineren Hebel c

angebracht, dessen Verbindungsbolzen c1

zwischen zwei Bunde auf

dem Rohre I fassen und dieses derart zwingen, den

Bewegungen des Hebels c zu folgen. Dieses Rohr I, in dessen Verlängerung nach rechts das Ausfluſsrohr

S angeordnet ist, kann durch den Hebel c in den Hülsen H1 und H2 verschoben werden und legt sich dann abwechselnd

mit seinen angegossenen Ventilringen I1 und I2 an diese Hülsen an. Zwischen letzteren und dem

Rohr I ist genügender Spielraum vorgesehen, um dem aus

der Kammer C, welche direct mit dem Zufluſsrohr E in Verbindung steht, kommenden Wasser Durchgang zu

gestatten. Je nach der Stellung des Rohres I und seiner

Ventilringe I1 und I2 tritt dann das

Wasser entweder durch den Kanal F unter das Diaphragma

D, oder direct in den Raum über diesem. Das durch

die Bewegung des Diaphragmas verdrängte Wasser gelangt bei der Abwärtsbewegung

desselben durch Kanal F zwischen den Ventilsitz H3 und der

linksseitigen Mündung des Rohres I in dieses und nach

dem Abfluſsrohr S und bei der Aufwärtsbewegung des

Diaphragmas D zwischen der rechtsseitigen Mündung des

Rohres I und dem Ventilsitz H ebenfalls nach dem Rohre S. Durch einen am

Winkelhebel a sitzenden Bolzen t, der mit einer Gabel t1 in Eingriff steht, wird die oscillirende Bewegung

des Hebels a auf ein Zählwerk T übertragen.

Der Samain'sche Kolbenwassermesser

(Fig. 12 bis 14 Taf. 5)

hat 4 kreuzweise angeordnete Kolben P, welche in einer

Höhe liegen und deren Kolbenstangen p an eine

senkrechte gekröpfte Welle V angreifen. Diese Welle

steht mit ihrem unteren Ende in einem Spurlager, welches zur Vermeidung von Reibung

auf einem hydraulischen Kolben ruht, unter den das Druckwasser der Leitung durch den

Kanal f treten kann, wodurch ein Ausgleich der

Druckverhältnisse über und unter dem Spurlager erreicht ist. Die Welle V endet oben in ein Vierkant, auf welches ein

kreisförmiger Vertheilungsschieber D aufgesteckt ist.

Derselbe hat auf der einen Kreishälfte zwei Durchbrechungen, während die andere

Hälfte zu einem Muschelschieber ausgebildet ist. Von dem Schieberspiegel führen vier

Kanäle a bis a3 hinter die Kolben P,

welche in den Cylindern A durch Lederstulpen gedichtet

sich bewegen. Da die Kolbenstangen p blos auf Druck in

Anspruch genommen werden, so sind sie nur mit ihrem kugelförmigen Ende in die Kolben

eingelassen. Das Wasser tritt durch das Zuführungsrohr e über den Schieber D und gelangt durch die

Durchbrechungen desselben hinter zwei der Kolben und drückt diese vor sich her,

während die beiden anderen Kolben das hinter ihnen befindliche Wasser durch die

Muschel des Schiebers in den Raum vor den Kolben treiben, welcher mit dem

Abfluſsrohr s in Verbindung steht. Die Drehungen des

Schiebers D werden durch eine geeignete Kupplung g auf ein gewöhnliches Zählwerk C übertragen. Kolbenstangen und Cylinderfutter sind aus Bronze

hergestellt.

Der schon seit 28 Jahren von der Compagnie de Kilmarnock nach dem System Kennedy (vgl. 1877 224 506) gebaute

Kolbenwassermesser hat nur einen vertical sich auf und ab bewegenden Kolben.

Derselbe besteht aus einem senkrechten Cylinder A (Fig.

15 bis 19 Taf. 5),

welcher durch die Kanäle C2 und A1, C1 mit einer Kammer B in Verbindung steht. In demselben bewegt sich durch

einen Kautschukring abgedichtet der Kolben P. Je ein

Kautschukring am Boden und Deckel des Cylinders mildern den Stoſs am Ende jedes

Hubes. Die Kolbenstange p endigt oben in eine

Zahnstange p1, welche

in ein Zahnrad p2, das

mit seiner Hülse auf die Achse o gekeilt ist,

eingreift. Dieses Zahnrad o trägt zu beiden Seiten zur

besseren Führung der Zahnstange je eine Scheibe; an einer derselben sitzen zwei

Mitnehmerarme i, welche bei Drehung des Rades o ein an einem gekröpften Arme q sitzendes Gewicht Q abwechselnd bis über

den todten Punkt heben, worauf dieses von selbst fällt, bis es an die

Kautschukbanden eines Metallstückes e anschlägt, durch

weiche sein Fall gemindert wird. Das Gewicht Q nimmt

bei seinem Niedergang abwechselnd je einen Arm eines Winkelhebels h mit, welcher auf dem Kükenzapfen r des Hahnes R festsitzt.

Hierdurch wird ein plötzliches Umsteuern bewirkt. Dieser Hahn R verbindet abwechselnd, wie Fig. 15

zeigt, das Zufluſsrohr E durch Vermittlung der Kammer

B mit dem über den Kolben P führenden Kanal C2 und den unter dem Kolben mündenden Kanal A1

C1 mit dem Abfluſsrohr

S und umgekehrt. Um stets einen sicheren Eingriff

zwischen Zahnstange p1

und Rad o zu erreichen, wird erstere noch durch eine

Rolle g geführt, welche in einer Abzweigung des

Wandlagers D gelagert ist. D trägt das Kegelradgetriebe c, d1, d2, wovon die Räder d1 und d2 mit Hülsen d auf

einer Achse x stecken und zur Uebertragung ihrer

schwingenden Bewegung in eine rotirende der Achse x

durch Sperrrad n und Sperrkegel mit den auf dieser

Achse festsitzenden Muffen m verbunden sind. Die

Schnecke v überträgt dann die Drehungen von x auf das Zählwerk T. Der

stark conische Hahnkegel R ist auf seinem Umfang mit

Vertiefungen versehen, in denen sich etwa abgeschliffene Metalltheilchen, welche

leicht Undichtheiten des Hahnes verursachen könnten, ansammeln sollen.

J. J. und W. A. Tylor in

London (* D. R. P. Nr. 15137 vom 13.

Februar 1881) haben verschiedene Neuerungen an Kolbenwassermessern,

ferner an rotirenden Messern und endlich an Apparaten zum Registiren der

Geschwindigkeit oder der Menge von Flüssigkeiten patentirt. Was die Neuerung an

Kolbenwassermessern betrifft, so besteht dieselbe in der Anordnung zweier Kolben B und B1 (Fig. 20 bis

21), welche sich unabhängig von einander bewegen und gegenseitig auf ihre

Umsteuermechanismen so einwirken, daſs Kolben B an

einem bestimmten Punkte seines Hubes den Schieber H1 bewegt und hierdurch die Wirkung der Flüssigkeit

auf den anderen Kolben B1 regulirt, während letzterer umgekehrt den Schieber H des

Kolbens B umsteuert. Aus Fig. 21 ist

die Anordnung der Kanäle zu ersehen, welche die Cylinder C und C1,

sowie den Raum O zwischen diesen mit dem Schieberkasten

E und Einlauf F

bezieh. mit dem Auslauf G verbinden. Die Oeffnungen I und J der Schieberfläche

D stehen demnach durch die Kanäle I1 und J1 mit den Kammern des

Cylinders C1 und die

Oeffnungen L und M durch

L1 und M1 mit denjenigen des

Cylinders C in Verbindung. K und N vermitteln die Verbindung des Raumes

O mit dem Ausfluſs G.

Die Bewegung der Schieber H und H1 durch die Kolben B1 und B erfolgt mittels der die Kolbenhälse gabelförmig

umfassenden und bei Q bezieh. Q1 drehbaren Hebel P und P1.

Einer dieser Hebel kann so angeordnet werden, daſs er durch eine Klinke und ein

Sperrrad R, sowie eine Schraube S o. dgl. auf das Zeigerwerk T wirkt. Um das

Schlagen der Kolben zu verhindern, wird der Zufluſsquerschnitt verkleinert, wie dies

bei F1 (Fig. 20)

der Fall ist, und die Kolben B und B1 sind an ihren Enden

mit elastischen Buffern B2 versehen. Auch können die Hebel P und P1 mit Gewichten

belastet werden.

Die Neuerungen an rotirenden Flüssigkeitsmessern betreffen zunächst eine Vorrichtung

zur Verminderung der Reibung des Flügelrades in seiner Lagerung; diese besteht

darin, daſs der das Flügelrad AB tragende Zapfen D (Fig. 23

Taf. 5) mit einer feinen Bohrung C versehen ist, durch

welche bei starkem Wasserzufluſs ein Theil des Wassers strömt und hebend auf das

Flügelrad wirkt, wodurch die Reibung vermindert wird. Um die verbindenden Oeffnungen

C zwischen dem Ringkanal A und dem Arbeitsraume B (Fig. 24)

bohren zu können, sind in dem aus einem Stück gegossenen Gehäuse Oeffnungen E vorgesehen, welche dann nach dem Bohren der Kanäle

C verschraubt werden.

Zum Registriren der in gewissen Zeiträumen durch den Messer durchgegangenen

Flüssigkeitsmengen dient ein Apparat, der im Wesentlichen aus einem Uhrwerk besteht,

welches einen mit Zeiteintheilung versehenen Papierstreifen unter der Spitze eines

Bleistiftes gleichmäſsig hindurchführt. Der Bleistift ist mit einem Hebel verbunden,

welcher durch ein vom Meſsapparat direct bewegtes Excenter so beeinfluſst wird, daſs

der Bleistift eine langsam hin- und rasch zurückgehende Bewegung normal zum

Papierlauf erhält, also stufenförmige Diagramme aufzeichnet, deren Linie nach jeder

vollen Umdrehung des Excenters plötzlich auf den Nullpunkt zurückkehrt.

Einen dauerhaften und genau arbeitenden Wassermesser, welcher die

Flüssigkeit mit möglichst demselben Drucke austreten läſst, mit welchem sie eintritt

und der wenig oder keinen Wasserverlust gibt, bezweckt die Construction von L.

Langlois in Louvain, Belgien (* D. R. P. Nr. 15537 vom 20. Februar 1881). In das Gestell

A (Fig. 25 bis

27

Taf. 5), welches mit dem

Abfluſsrohr a und einem Schlammkasten a1 versehen ist, sind

vier Cylinder C1, C2 und D1, D2 unter rechtem Winkel

je zwei einander gegenüber angeordnet, deren Kolben E1, E2 und F1, F2 durch Kolbenstangen e

und f paarweise gekuppelt sind. Die Cylinder C1 und C2 liegen etwas höher

als D1 und D2, so daſs die

Kolbenstange e auf der Kolbenstange f gleitet. Diese beiden Kolbenstangen sind mit schiefen

Nuthen versehen, welche sich kreuzen und so ein „V“ bilden, in welchem sich

der excentrische Zapfen g einer kurzen verticalen Achse

G führt; letztere steht nach oben hin in fester

Verbindung mit dem Hahnküken I des Vertheilungshahnes,

welcher durch die Kanäle o, o1 und m, m1

die Cylinder abwechselnd mit dem Zufluſsrohr b und dem

Abfluſsrohr a in Verbindung bringt. Von dem Hahnküken

I wird direct das Zählwerk J betrieben. Der untere Schlammkasten a1 und der obere b1 sind durch ein Rohr verbunden und können durch

einen Zweiweghahn entleert werden.

C. B.

Tafeln