| Titel: | Schiebersteuerungen mit Querbewegung des Expansionsschiebers. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 94 |

| Download: | XML |

Schiebersteuerungen mit Querbewegung des

Expansionsschiebers.

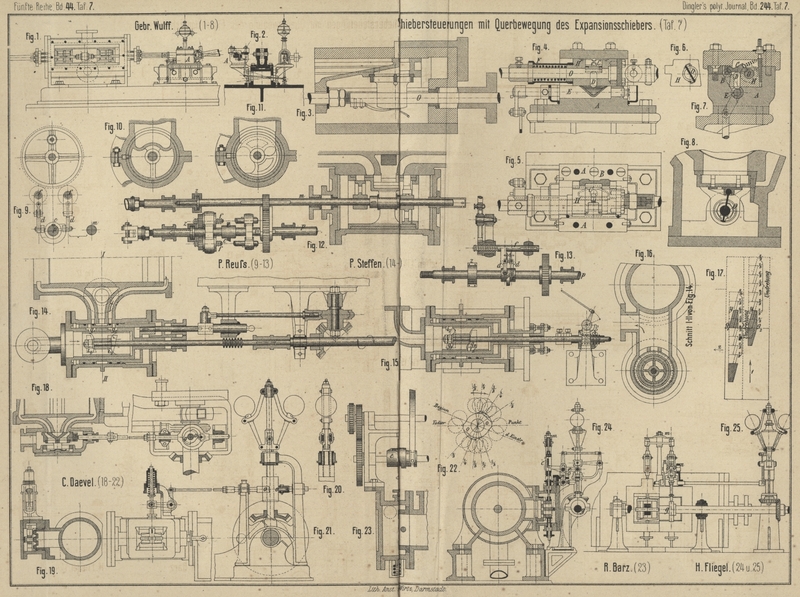

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Schiebersteuerungen mit Querbewegung.

Während bei den Trapezschiebersteuerungen (vgl. 1881 242 *

393) eine Querbewegung des Expansionsschiebers nur bei einer Veränderung des Füllungsgrades stattfindet,

im Uebrigen aber der Trapezschieber sich parallel mit dem Grundschieber bewegt, hat

bei einigen patentirten Steuerungen der Expansionsschieber eine regelmäſsig bei

jedem Kolbenhub eintretende Querbewegung, durch welche der Dampfabschluſs

herbeigeführt wird. Es gestattet diese Anordnung, mit einer Schieberstange

auszukommen, wenn derselben auſser der hin- und hergehenden noch eine drehende

Bewegung mitgetheilt wird; doch ist dies nicht bei allen Constructionen benutzt.

Zuerst lieſsen sich Gebrüder Wulff in

Bromberg (* D. R. P. Nr. 7093 vom 2.

Februar 1879) eine derartige Steuerung patentiren, welche jedoch, mit

Ketten und Kettenrädern arbeitend, als ziemlich unvollkommen bezeichnet werden muſs.

Brauchbarer, wenn auch in mancher Beziehung noch mangelhaft, dürfte die spätere

Anordnung von Gebrüder Wulff (* D. R. P. Nr. 8399 vom

20. Mai 1879, Zusatz zu Nr. 7093) sein, welche in Fig. 1 bis

8 Taf. 7 dargestellt ist. Hinsichtlich der Schluſsbewegung der

Expansionsschieber gehört sie (wie auch die erste Anordnung) zu den auslösenden

Steuerungen.

Neben dem Führungsbock für den Kreuzkopf ist auf einer Seite der Regulator, auf der

anderen ein kastenartiges Gehäuse A angebracht, in

welchem ein Gleitstück H mit trapezförmigem Querschnitt

von dem einzig vorhandenen Excenter hin- und herbewegt wird. Die Schieberstange O ist mit diesem Gleitstück gleichwie mit dem

Grundschieber so verbunden, daſs sie die Bewegung auf den letzteren überträgt, aber

zugleich eine Drehung ausführen kann. Sie erhält dieselbe durch eine Klinke C, welche in eine Einkerbung der Schieberstange

eingreift und in einem Stahlklötzchen B drehbar

gelagert ist. Letzteres liegt zwischen zwei Vorsprüngen des Gleitstückes H (Fig. 5 und

6), so daſs es an der hin- und hergehenden Bewegung desselben theilnehmen

muſs und dabei mit seinen schrägen Anlaufflächen (Fig. 5) an

entsprechenden Flächen des Gehäuses aufsteigt, wodurch die Klinke vorgeschoben und

die Schieberstange gedreht wird. Es geschieht dies vor Anfang des Kolbenhubes beim

Vorgang wie beim Rückgang, und zwar noch ehe der Grundschieber öffnet. Wie durch die

Drehung der Stange eine Verschiebung der beiden Expansionsschieber und dadurch die

Oeffnung der Kanäle im Grundschieber herbeigeführt wird, ist aus Fig. 3 und

8 ersichtlich. Die Auslösung der Klinke wird durch den in einer Bohrung

des Gleitstückes H steckenden Stift D bewirkt. Derselbe steht auf einer im Gehäuse A gelagerten und mit dem Regulator verbundenen Welle

E und zwar vor der Auslösung auf dem vertieften

Theil derselben. Sobald er beim Hin- und Hergang von H

auf den stärkeren Theil der Welle aufsteigt, hebt er die Klinke C aus und die Stange O

wird dann durch die Schraubenfeder F schnell in die

Anfangslage zurückgeführt; die Expansionsschieber nehmen darauf wieder die in Fig.

8 gezeichnete Schluſsstellung ein.

Wie ersichtlich, muſs die Auslösung vor der Bewegungsumkehrung erfolgt sein; es sind

mithin nur kleinere als halbe Füllungen erreichbar. Ein quer durch die

Schieberstange gehender Splint, welcher in dem Gleitstück H seinen Anschlag findet (vgl. Fig. 6),

bildet die Hubbegrenzung bei der Rückdrehung der Stange und legt damit die

Schluſsstellungen der Schieber fest. Der ganze Mechanismus liegt in dem Kasten gut

geschützt und ist doch nach Abnahme des Gehäusedeckels bequem zugänglich.

Die Wirkungsweise der Steuerung hinsichtlich der Dampfvertheilung wird bei genauer

Ausführung auch nicht viel zu wünschen übrig lassen. Zu fürchten ist nur, daſs

infolge der Stoſswirkungen eine schnelle Abnutzung der Theile eintritt. Auch

erscheint ein Hängenbleiben der Klinke nicht ausgeschlossen.

P. Reuſs in Eisleben (Erl.* D. R. P. Nr. 11704 vom 8.

Februar 1880) hat gleichfalls die Drehung der Schieberstange zur Querbewegung der

Expansionsschieber verwendet, doch in etwas anderer Weise. Die letzteren haben eine

drehende Bewegung und gehören daher mehr zu den Hähnen als zu den Schiebern. Die

Fig. 9 bis 13 Taf. 7

zeigen diese Steuerung. Dieselbe ist zu den Steuerungen mit zwangläufiger

Schluſsbewegung zu rechnen. Die Schieberstange macht hier während jedes Kolbenhubes

nur eine einfache Drehung, bei welcher der eine Expansionsschieber den Kanal, durch

welchen der Dampf einströmt, abschlieſst, der zweite den anderen verdeckten Kanal

für den folgenden Hub öffnet. Der Vertheilungsschieber ist cylindrisch und der

besseren Abdichtung halber aus zwei Theilen zusammengesetzt, einem inneren

geschlossenen und einem äuſseren, in der Längsrichtung aufgeschlitzten und daher

federnden. Die Kanäle gehen direct durch und sind nicht wie bei der vorigen

Steuerung im Grundschieber um 90° gedreht. In Folge dessen haben die schmalen

bogenförmigen Expansionsschieber einen verhältniſsmäſsig groſsen Hub zu machen. Zur

Erzeugung der drehenden Bewegung der Schieberstange m

ist ein zweites Excenter benutzt, von welchem die neben m in Büchsen geführte Stange p hin- und

hergeschoben wird. In diese wie in die Schieberstange ist je eine Kupplung z eingeschaltet, welche die Drehung des nach dem

Schieberkasten zu gelegenen Theiles gestattet. Die Stange p trägt einen Muff c mit zwei seitlichen,

oben keilförmigen Knaggen, die beim Hin- und Hergang der Stange p abwechselnd gegen festgehaltene Rollen stoſsen und

hierdurch die Drehung der Stange p veranlassen, welche

durch Stirnräder verdreifacht auf die Schieberstange übertragen wird. Die Rollen

befinden sich am unteren Ende der beiden nach entgegengesetzten Seiten ausweichenden

Arme d, welche mit den im Beharrungszustande der

Maschine festliegenden Bolzen f verbunden sind.

Letztere sind prismatisch geführt und haben an einem Ende der eine Rechts-, der andere Linksgewinde. Die

zugehörigen Muttern bilden zwei Zahnrädchen, welche in ein gröſseres, mit dem

Regulator verbundenes Rad eingreifen und bei Drehung desselben eine Verschiebung der

Bolzen f nach entgegengesetzten Richtungen verursachen,

was dann ein früheres oder späteres Anstoſsen der Knaggen, also Abschlieſsen der

Expansionsschieber zur Folge hat. Beide Excenter sollen unter denselben Winkeln

aufgekeilt werden wie bei einer Meyer'schen Steuerung; zweckmäſsiger erscheint es

jedoch, den Voreilungswinkel des Expansionsexcenters negativ oder doch kleiner als

den des Grundexcenters zu nehmen, um auch gröſsere als halbe Füllungen zu

ermöglichen.

Bei der Steuerung von P. Steffen in

Haardt a. d. Sieg (* D. R. P. Nr.

13542 vom 7. October 1880) ist statt eines Expansionsschiebers ein

ununterbrochen rotirender Hahn angewendet; doch ist sie in der Wirkungsweise den

anderen Steuerungen sehr ähnlich. Sie ist in Fig. 14 bis

17 Taf. 7 dargestellt. Der Vertheilungsschieber ist wie bei der vorigen

Steuerung cylindrisch und hier durch vier Ringe abgedichtet; zwischen ihm und dem

gleichfalls cylindrischen Hahn ist ein festliegender Cylinder eingeschaltet, welcher

gleichwie der Hahn trapezförmige Oeffnungen hat. Die Aussparungen i1, i2 im Hahn sind um 180°

gegen einander versetzt und so angeordnet, daſs sie bei der Drehung mit den neben

einander liegenden Oeffnungen g1, g2 des festen Cylinders abwechselnd zusammentreffen.

Die Kanäle des Grundschiebers bleiben mit g1, g2 stets in Verbindung. Die mittels Kegelräder

getriebene Hahnwelle, welche mit der Kurbelwelle gleiche Umlaufzahl hat, ist mit

einer Kupplung versehen, die auch eine gewisse Längsverschiebung des Hahnes

gestattet. Er erhält diese vom Regulator mit Hilfe eines in einen Ringkamm

eingreifenden Zahnbogens.

Die hiernach sich ergebende Wirkungsweise des Hahnes ist durch die Abwicklung Fig.

17 veranschaulicht. Denkt man sich die beiden neben einander befindlichen

Trapezöffnungen g1, g2 festliegend und den

abgewickelten Hahnmantel in der Richtung 1 darüber

fortbewegt (der Drehung entsprechend), so erkennt man, daſs nach 2/8 Umdrehungen (=

½ Kolbenhub) rechts der gröſstmöglichste freie Einströmungsquerschnitt in Form eines

Parallelogramms hergestellt ist und nach 4/8 Umdrehungen der Dampf an der Ecke y abgeschnitten wird. Es würde dies einer Vollfüllung

entsprechen. Früheren Dampfabschluſs erhält man, wenn man den abgewickelten

Hahnmantel zunächst in der Richtung des Pfeiles 2 etwas

vorrückt und dann die Bewegung 1 ausführen läſst. – Die

Hauptnachtheile dieser Steuerung werden langsames Oeffnen und Schlieſsen der Kanäle

und eine schwer zu erhaltende Abdichtung des Hahnes und des Kolbens sein.

Die drei folgenden Steuerungen haben das Gemeinsame, daſs bei ihnen die

Expansionsschieber als ebene Gitterschieber ausgeführt sind und mittels einer Schieberstange

bewegt werden, welche nach oben (einen liegenden

Cylinder vorausgesetzt) durch eine Stopfbüchse aus dem Schieberkasten herausgeführt

ist. Man kann für diese Anordnungen dieselben Mechanismen verwenden, welche man für

die Expansionsventile benutzt, mit denen man zuweilen die Schiebersteuerungen

versehen hat. Sie gestatten beliebig groſse Füllungen.

Die in Fig. 18 bis

22 Taf. 7 abgebildete Steuerung von C. Daevel in

Kiel (* D. R. P. Nr. 3311 vom 19. Mai

1878) schlieſst sich den bekannten Steuerungen mit besonderem

Expansionsventil am meisten an. Auf der Regulatorspindel, welche die gleiche

Geschwindigkeit wie die Kurbelwelle hat, ist ein Muff mit zwei Daumen o angebracht, deren Abfallkanten schraubenförmig

verlaufen. Dieselbe wirkt auf eine mit Rolle versehene Zugstange, welche durch einen

Winkelhebel mit der den Expansionsschieber auf- und abbewegenden Stange verbunden

ist. Diese greift jedoch nicht direct an den Schieber an, sondern ist an einem

vertical geführten Gleitstück befestigt, in dessen horizontalen Schlitz ein am

Schieber befindlicher Zapfen hineinragt. Der Expansionsschieber selbst hat in dem

Grundschieber seine Querführung und macht dessen hin- und hergehende Bewegung mit.

Der Daumenmuff, welcher zugleich als Hülsenbelastung dient, ist an zwei dünnen

Ketten oder Darmsaiten aufgehängt (vgl. Fig. 20),

welche über Rollen in der Regulatorhülse laufen und am Gestell befestigt sind.

Hierdurch ist erreicht, daſs der Hub der Daumenmuffe doppelt so groſs ausfällt als

der Hub der Hülse.

Auch bei der Anordnung von R. Barz in

Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 9587 vom

8. October 1879), welche in Fig. 23

Taf. 7 veranschaulicht ist, wird der Expansionsschieber durch einen Daumenmuff c gehoben und gesenkt und zwar – wie bei der vorigen

Einrichtung – während jeder Kurbeldrehung 2mal. Der Muff c liegt hier direct über dem Schieberkasten auf einer horizontalen Welle

und wirkt auf einen Rahmen r ohne Rolle. Die

Abfallflächen sind radial gehalten, so daſs der Schieber eine freie Schluſsbewegung

hat. Derselbe wird zwischen festen Rippen vertical geführt und nimmt daher an der

Bewegung des Grundschiebers nicht theil. Die ganze Construction ist übrigens

mangelhaft. Um ein schnelles Oeffnen zu erreichen, soll der Muff durch zwei

Excenterräder von einer vorgelegten Welle angetrieben werden. Aber abgesehen davon,

daſs zwei Excenterräder gar nicht mit einander arbeiten können, wird eine derartige

Uebertragung für eine Steuerung ebenso wenig passend sein wie das zum Antrieb der

vorgelegten Welle benutzte Kettengetriebe. Ein schnelles Oeffnen ist durch

Daumenmuffen allein immer zu erreichen. Der Hauptübelstand derselben ist die

schnelle Abnutzung, welche allerdings durch Anwendung von Rollen etwas vermindert

werden kann.

Ein vollständiger Klinkenmechanismus, wie er für die auslösenden

Ventilsteuerungen in Anwendung kommt, ist von H. Flieget in

Breslau (* D. R. P. Nr. 6229 vom 9.

Januar 1879) auch für Expansionsschieber mit Querbewegung benutzt. Wie

aus den Fig. 24 und

25 Taf. 7 ersichtlich, sind hier auf dem Grundschieber zwei Expansionsschieber in Schwalbenschwanzführung

gelagert, welche unabhängig von einander durch zwei Excenter g bewegt werden. Die kurze Excenterstange ist mit dem einen Ende des

Hebels e verbunden, dessen anderes mit Stahlplatte

versehenes Ende unter die in der Schieberstange gelagerte Stahlklinke c greift und dessen Drehpunkt in horizontaler Richtung

durch den Regulator verstellt werden kann. Je nach der Lage des Drehpunktes wird der

Hebel e früher oder später auslösen und dadurch einen

früheren oder späteren Schluſs des Schiebers herbeiführen. Die Verrückung des

Hebeldrehpunktes geschieht mittels der Arme n durch

Verschiebung des horizontal geführten kleinen Gleitstückes o, in welchem die Hebelachse gelagert ist. Die Schieberstangen können auch

hier mit den Expansionsschiebern nicht verbunden sein, da diese die Bewegung des

Grundschiebers mitmachen; es sind deshalb die Stangen an Rahmen befestigt, welche

die kleinen Schieber umfassen und ihnen für die Horizontalbewegung zur Führung

dienen.

Diese Steuerung muſs allerdings vollkommener genannt werden als die vorhergehenden;

doch ist sie auch nicht sehr einfach. Wie die meisten auslösenden Steuerungen mit

directer Beeinflussung durch den Regulator wird auch diese ziemlich unruhig

arbeiten, zumal wenn kein Bremscylinder am Regulator vorhanden ist. Die für die

Schluſsbewegung benutzten Blattfedern m sind, da solche

Federn leicht brechen, wohl passend durch die gebräuchlichen Schraubenfedern zu

ersetzen.

Wenn auch die vorstehend beschriebenen Steuerungen im Allgemeinen nicht so

zweckmäſsig erscheinen wie die besseren Constructionen der Doppelschiebersteuerungen

mit Parallelbewegung der Schieber, so dürften doch ebenso gute Steuerungen auch mit

Querverschiebung der Expansionsschieber möglich sein. Als ein Vortheil dieser

Anordnung für den Fall, daſs die Expansionsschieber nicht im Grundschieber, sondern

zwischen fest liegenden Leisten geführt werden, läſst sich anführen, daſs das

Ausarbeiten von Rillen und Riefen vermieden wird, ein Vorzug, welcher in gewissem

Maſse auch den Steuerungen mit Querverstellung (Trapezschiebersteuerungen) eigen

ist.

Whg.

Tafeln