| Titel: | Ueber Neuerungen an Löthapparaten. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 109 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Löthapparaten.

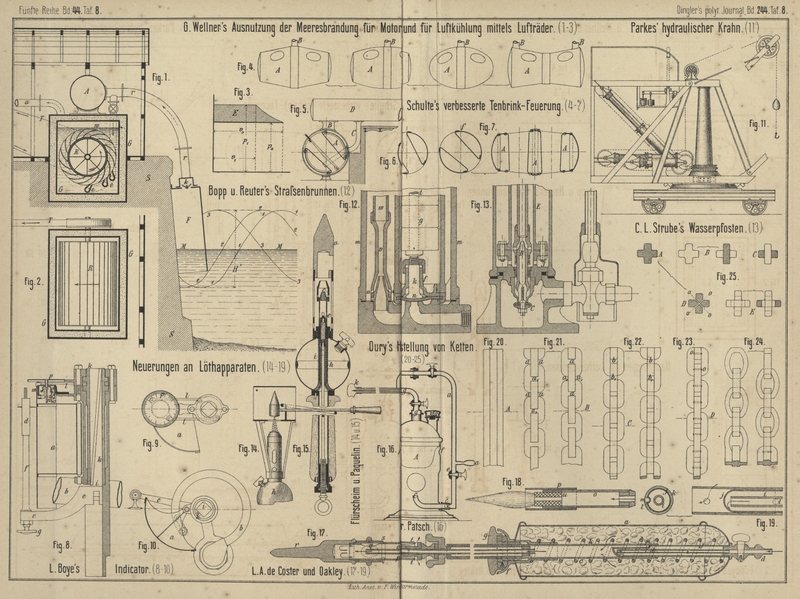

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Ueber Neuerungen an Löthapparaten.

Um eine besonders heiſse Stichflamme zu erzielen, erzeugt Chr.

Patsch in Wien (* D. R. P. Nr. 14682 vom 2. October 1880) einen Dampfstrahl. Zu diesem

Zwecke wird ein kupferner Wasserkessel A (Fig.

16 Taf. 8) durch einen Bunsenbrenner G

geheizt, welcher durch Rohr a mit Gas und durch c mit Luft gespeist wird. Die Gaszuströmung wird durch

Hahn e und die Luftzufuhr durch eine Hülse bei c geregelt, während durch f die Verbrennungsproducte entweichen. Die im Kessel entwickelten

Wasserdämpfe strömen durch das Dampfrohr g, welches

allmählich sich verjüngend vorn zu einem kugelförmigen Brenner k sich erweitert. In das zweite, g umschlieſsende Rohr mündet eine Abzweigung der

Gasleitung. Aus dem Brenner k wird nun das Gas durch

den mit groſser Gewalt ausströmenden Wasserdampf angesaugt und gelangt in einer

wirksamen Stichflamme zur Verbrennung. Am Kessel ist ein Sicherheitsventil o mit Federspannung vorgesehen.

An L. A. de Coster und Th. B. Oakley in Paris (* D. R. P. Nr. 13794 vom 31.

October 1880, vgl. Vángel und Hamilton 1880 237 * 188, Quesnel 1881 239 * 176, Stevens 1881 240 * 377) sind

Neuerungen an Brenneisen und Löthkolben für Gasheizung patentirt, bei welchen behufs

Erzeugung hoher Temperatur Kohlenwasserstoffgase angewendet sind. Als wesentlichste

Theile der vorliegenden Construction ist einestheils der Carburator, welcher

gleichzeitig als Handgriff dient und mit einem Regulirapparat für die Gröſse der

Flamme versehen ist, und andererseits die Anordnung einer Verbrennungskammer

anzusehen, welche entweder einen Theil des Brenners bildet, oder von ihm unabhängig

ist. Diese Kammer soll die Verbrennung des in dieselbe eindringenden Gasgemenges

unterhalten, ohne daſs es nöthig wäre, zu diesem Zwecke eine Hilfsflamme oder irgend ein anderes

Mittel anzuwenden, welches im Stande wäre, nach Verlöschen der Flamme das brennbare

Gasgemenge wieder anzuzünden. Da die sehr kurze, aus der Verbrennung eines Gemenges

von Luft mit Kohlenwasserstoffen herrührende Flamme äuſserst leicht erlischt, so ist

bisher stets eine Hilfsflamme nothwendig gewesen.

Der Handgriff a (Fig. 17

Taf. 8) des Löthkolbens bildet den Carburator derart, daſs die der Hand des

Arbeiters beständig entströmende Wärme in jedem Augenblick durch die Verdunstung der

leicht zu verdampfenden Flüssigkeit gebunden werden soll! Dieser Handgriff ist mit

Schwamm gefüllt, welcher durch die Spiralfeder c gegen

die Wandungen des Handgriffes gedrückt wird. Ein Boden schlieſst den Handgriff

hinten und ist hier das Luftzuführungsrohr d mit

Regulirhahn angeordnet. Das andere Ende hat einen trichterförmigen Einguſs f für den einzuführenden flüssigen Brennstoff; dasselbe

wird durch einen Schraubenpfropfen g mit der

Dichtungsscheibe h verschlossen, an welchen der Brenner

und das zu wärmende Werkzeug (Löthkolben) angeschlossen wird. Gleichzeitig dient der

Pfropfen zur Regulirung der Menge des zum Brenner strömenden Gases.

Die Gröſse der Flamme wird in folgender Weise eingestellt: Die dem Apparat durch ein

Gebläse zugeführte Luft gelangt durch das Rohr i in die

Röhre j (Fig. 19);

diese besitzt nahe an ihrem Ende eine Oeffnung l, die

sich in einem abgeflachten oder rinnenartigen Theil des Rohres j befindet. Correspondirend mit l ist am Rohr k, welches mit etwas Reibung

auf j gesetzt ist, eine Oeffnung m, so daſs eine Verstellung dieser Oeffnungen gegen

einander durch den Pfropfen g die Zuströmung der Luft

in den Handgriff und damit die Zusammensetzung des brennbaren Gasgemenges verändert,

während die nicht eingelassene Luft durch den von der Abflachung des Rohres j gebildeten Kanal in das Rohr k gelangt. Die Verbrennung wird derart geregelt, daſs die Flamme den

Löthkolben dadurch beständig trifft, daſs sie in dem Hohlraum des Kolbens oder

innerhalb eines Rohres brennt (vgl. Fig. 17 und

18), welches über das Zuleitungsrohr für das brennbare Gasgemenge

geschoben wird und verschieden lang sein kann. Dieser Theil des Apparates soll,

obschon äuſserst einfach, dennoch von groſser Wichtigkeit sein, da er eine constante

Flamme zu erhalten gestattet, ohne daſs es nöthig ist, eine Hilfsflamme zum Anzünden

oder zu gleichem Zweck eine metallische oder andere Substanz anzuwenden, welche

infolge der Absorption von Gas glühend wird und so die Verbrennung des Gasgemisches

bewirkt.

Wie aus Fig. 17

ersichtlich, gelangt das Gasgemenge aus dem Rohr k

durch das Rohr o des Brenners in die

Verbrennungskammer, welche von dem zu erwärmenden Werkzeug r gebildet wird und verschiedene Formen annehmen kann. Das Werkzeug r ist am Rohr p

befestigt, welches das

Rohr o des Brenners umgibt und mit einer seitlichen

Oeffnung q versehen ist, die zum Anzünden des

Gasgemenges dient und durch einen Ring s geschlossen

werden kann, nachdem die Flamme, wie beschrieben, regulirt ist. Die Verbrennungsgase

entweichen bei t aus dem Rohr p, welches somit die Fortsetzung der Verbrennungskammer bildet. Die Flamme

in dem Hohlraum der Werkzeuge r verbreitert sich,

wodurch die schnelle Erwärmung des Werkzeuges bewirkt wird.

In Fig. 18 ist in das Rohr o des Brenners,

unabhänig von dem die Verbrennungskammer bildenden Rohr p, der Hohlcylinder u aus Metallgewebe, oder

ein Gitter aus Eisen- oder Kupferdraht, Asbest o. dgl. eingeschoben, welche weiter

nichts bezwecken, als die innige Mischung der Luft mit dem brennbaren Dampf

herbeizuführen; diese Anordnung ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, so daſs der

Brenner lediglich aus dem Rohr o mit Oeffnungen an der

Mündung bestehen kann, über welches das die Verbrennungskammer bildende Rohr p geschoben ist.

Der in Fig. 15

Taf. 8 dargestellte Löthkolben mit Spiritus- oder Ligroinfüllung von M. Flürscheim in Gaggenau (Paquelin's Patent) stellt eine Vervollkommnung des letzt beschriebenen

Apparates dar. Die kleine Kugel h wird mit dem

Brennstoff gefüllt, dann dicht verschraubt und etwas vorgewärmt. Die sich bildenden

Dämpfe steigen durch das innere Rohr i nach dem Brenner

e, der mit einer haarfeinen Oeffnung versehen ist,

und erwärmen einen kleinen Platinherd c, bis dieser

weiſsglühend geworden ist. Das unter hohem Druck ausströmende Oelgas vermischt sich

am Brenner mit der atmosphärischen Luft und brennt als Stichflamme in das Innere des

Löthkolbens a hinein.

Bei dem gewöhnlichen, für Bauzwecke verwendeten Löthkolben reicht der Inhalt der

Kugel 3 bis 6 Stunden für Arbeiten auf dem Dache aus. Eine Gefahr besteht bei

Anwendung dieser Kolben nicht, da die Kugel auf 50at geprüft wird, während directe Versuche ergeben haben, daſs beim

höchsten Hitzegrad, wenn der Kolben rothglühend wird, nur ein Druck von 12 bis 13at in der Kugel herrscht. Die Regulirung der

Flamme kann auf verschiedene Art vorgenommen werden; dieselbe läſst sich so

einstellen, daſs 8 Stunden eine schwache Flamme brennt oder 4 Stunden eine starke.

Wenn die Flamme ausgelöscht wird, so kann durch das Platin in der Brennermündung die

Flamme durch Aufdrehen der Hähne sofort wieder hergestellt werden, wenn das Platin

noch etwas warm ist.

Der Kolben kann auch als Löthlampe verwendet werden; an

Stelle des Kolbens wird alsdann eine conische Spitze aufgeschraubt (vgl. Fig.

14 Taf. 8). Diese Löthlampe wirkt sehr sparsam und gebraucht im Tag

ungefähr für 3 Pf. Benzin. Auſserdem ist die Gefahr viel geringer als bei der

Spirituslöthflamme. Bei diesem Apparat wird die Verdampfung der Flüssigkeit (des

Benzins, Ligroins o. dgl.) durch die Hitze der auströmenden Flamme selbst bewirkt.

Verstopft sich einmal die Ausströmungsöffnung, so hört sofort die Wärmequelle auf,

es findet keine Verdampfung mehr statt und damit ist jede Gefahr beseitigt, während

bei der Flamme der gewöhnlichen Spirituslöthlampen bei einer zufällig vorkommenden

Verstopfung der Ausströmungsöffnung unfehlbar eine Explosion stattfinden muſs.

Tafeln