| Titel: | Facetten-Schleifmaschine für Trinkgläser; von Volpp, Schwarz und Comp. in Freiburg. |

| Autor: | Friedr. Kick, Schiller |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 116 |

| Download: | XML |

Facetten-Schleifmaschine für Trinkgläser; von

Volpp, Schwarz und Comp. in

Freiburg.

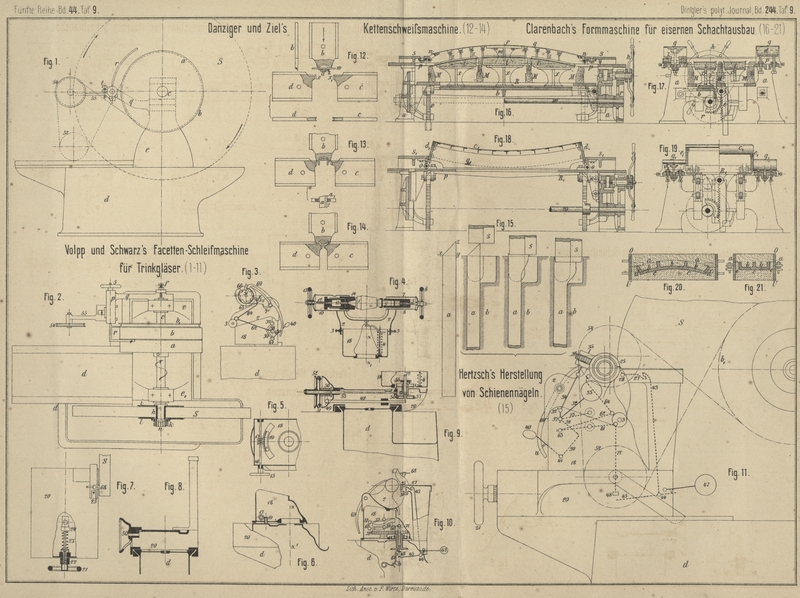

Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Volpp und Schwarz's Facettenschleifmaschine für

Trinkgläser.

Die Schleifmaschine von Volpp, Schwarz und Comp. in

Freiburg i. B.Vgl. * D. R. P. Kl. 67 Nr. 3407 vom 29. November 1877, Nr. 5051 vom 28. April

1878, Nr. 5052 vom 9. Januar 1878, Nr. 9579 vom 6. Juli 1879 und Nr. 16056

vom 4. Juli 1880.Die Red., welche auf der Frankfurter

Ausstellung 1881 die Aufmerksamkeit aller sachverständigen Besucher erregte und auch

durch das Ehrendiplom ausgezeichnet wurde, ist als wesentlicher Fortschritt in der

maschinellen Bearbeitung des Glases zu bezeichnen. Diese Maschine schleift die

Facetten an Trinkgläser selbstthätig an, so daſs der Arbeiter nur das Aufspannen des

zu schleifenden Glases und das Abnehmen des geschliffenen sowie die Ueberwachung der

Maschine zu besorgen hat. Hierdurch kann ein gewandter

Arbeiter bis vier Maschinen bedienen und in 10

Arbeitstunden auf einer Maschine 60 Stück der ganzen Höhe nach facettirte Trinkgläser oder 120 Stück

mit Schalecken versehene Gläser schleifen, demnach auf 4 Maschinen 240 bezieh. 480

Gläser facettiren, während zwei geschickte Schleifer in der Woche nicht über 800

Stück liefern.

Die Arbeit vollzieht sich gröſstentheils selbstthätig; denn nachdem der Arbeiter das

Glas auf das Korkfutter des Supportes aufgesteckt hat, findet die Annäherung des

Glases gegen den Stein und das sachte Anlegen desselben von der Maschine aus statt

und beginnt der Schliff der ersten Facette. Ist diese vollendet, so erfolgt

gleichfalls selbstthätig jene Schaltbewegung, welche das Glas in die zum Schliff der

zweiten Facette erforderliche Stellung bringt; dasselbe wird wieder sachte gegen den

Stein bewegt und nach erfolgtem Schliffe der zweiten Facette abermals umgeschaltet

u.s.f., bis das Glas ringsum bearbeitet ist und nun die selbstthätige Ausrückung

erfolgt.

Die Maschine zerfällt in zwei Haupttheile: 1) den Schleifstein sammt zugehörigen

Theilen und 2) den das Glas tragenden und selbstthätig gegen den Stein einstellenden

Support.

Der Schleifstein, ein sehr feinkörniger, möglichst

gleichförmiger Sandstein (vorzüglich ist Vogesensandstein) ist das eigentliche

Werkzeug. Bei 1m,2 Durchmesser erhält er etwa 140

Umgänge, so daſs seine Umfangsgeschwindigkeit rund 7m beträgt. Der Antrieb des Steines erfolgt durch Bethätigung der

Vollscheibe b (Fig. 1 und

2 Taf. 9), welche neben der Leerscheibe a

auf der Achse c aufgekeilt ist; letztere ist in den

beiden Lagerstühlen e, e1 welche einen Theil des Gestelles d bilden,

gelagert und durch die Stellschraube f gegen die

conischen Lagerschalen von e1 gedrückt. Die Riemengabel r wird vom

Handrade s aus verschoben und ist die diesbezügliche

Anordnung ähnlich der bei Reitstöcken gebräuchlichen.

Dem Support obliegt die Aufgabe, das Glas in der

richtigen Lage der Wirkung des Steines auszusetzen und demselben nach Vollendung

einer Facette unter Abheben vom Steine jene Drehung (Schaltbewegung) zu geben,

welche das Glas in die für die Bildung der nächsten Facette erforderliche Stellung

bringt, endlich nach Schliff sämmtlicher Facetten die Ausrückung in der Weise

auszuführen, daſs keine weitere Einwirkung des Steines erfolgt.

Zum Zwecke der richtigen Einstellung des Glases muſs man demselben eine Bewegung

parallel zur Achse des Steines geben können. Eine hierauf senkrechte Bewegung ist

ein zweites Erforderniſs. Die allmähliche Annäherung des Glases an den Stein beim

Schleifen selbst ist durch eine Drehbewegung des Supportobertheiles um eine

horizontale Achse gelöst; dadurch neigt sich der Supportobertheil gegen den Stein.

Endlich ist zum Zwecke der richtigen Einstellung conischer Gläser auch eine

Drehbewegung des Obertheiles um eine verticale Achse erforderlich. Indem sich hierzu

noch die selbsthätigen Schalt- und Ausrückbewegungen gesellen, resultirt ein ziemlich

complicirter Mechanismus, welcher aber durch seine glückliche Anordnung, zumeist im

Innern der Wände des Supportes, vor dem unvermeidlichen Schleifstaube möglichst

geschützt ist.

Wir sprechen nun zunächst über die Befestigung des zu schleifenden Glases am Support,

über die Arten von Beweglichkeit desselben, endlich über die Schalt- und

Abstellmechanismen.

Die Art der Befestigung des Glases am Support kann aus

Fig. 4 erkannt werden, aus welcher ersichtlich ist, daſs das Glas auf

einen Dorn 1 aufgeschoben wird, dessen conischer Zapfen

fest in dem drehbaren Futter 14 sitzt. Der Dorn 1 ist mit einem Korkmantel bekleidet, auf welchen das

Glas aufgeklemmt und durch Drehen centrirt wird. Gegen den Boden des Glases drückt

ferner der gleichfalls mit Kork bekleidete Dorn 9.

Sowohl Dorn 1 als 9 kann

verschoben werden und so läſst sich das Glas durch diese Theile parallel zur Achse des Steines verstellen, und da der

in Fig. 4 skizzirte Supportobertheil um die

verticale Achse α α1

drehbar ist, so läſst sich auch jene Kante (Erzeugende)

eines conischen Glases, welche zum Stein am nächsten steht, parallel zur Steinachse

einstellen.

Die Figur 4 zeigt, daſs die Theile 5 bis 8 dieselben Functionen erfüllen wie die ähnlichen

Bestandtheile des Reitstockes einer Drehbank und läſst sich daher der Dorn 9 nach rechts oder links durch Drehung des Handrades

6 verschieben. Die Theile 10 bis 14 wirken ähnlich und kann dadurch der

Dorn 1 gleichfalls nach rechts oder links verschoben

werden. Drückt man 14 gegen 9 fest an, so klemmt sich der conische Zapfen von 1 so fest in die conische Bohrung von 14,

daſs (selbst 9 zurückgezogen) der Dorn 1 aus freier Hand nicht abgenommen werden kann. Um den

Dorn 1 auszudrücken, dreht man das Handrad 13 und die Schraube 12

derart, daſs sich die Theile 10, 11 und 14 gegen links bewegen, der Stift 11 an die Schraube 12

stöſst und durch diese, gegen rechts gedrückt, den Dorn 1 aus 14 ausstöſst

Es ist hervorzuheben, daſs das Futter 14 mit dem in

seiner Achsenrichtung geradegeführten Theil 10 durch

einen eingedrehten Hals auf Drehung verbunden ist, sich daher unabhängig von 10 durch ein aufgekeiltes, in Fig. 3 bei

31 gezeichnetes Schaltrad, von dessen Bethäti-gung

später gesprochen werden soll, auf dem Theile 10 drehen

läſst, hingegen gezwungen ist, die Längsbewegung des letztgenannten Theiles

mitzumachen.

Aus Fig. 4 ist noch ersichtlich, daſs der Supportobertheil 2 durch die horizontale Drehachse 3 mit dem Mittelstücke 18

verbunden ist. Letzteres kann um die verticale Achse α

α1 durch Drehung des Handrades 15 (vgl. Fig. 5 und

6) gedreht werden; denn von 15 wird die

Drehbewegung auf die Theile 16 und 17 und von der Schraube 17

auf den mit 18 fest verbundenen Zahnbogen 19 vermittelt. Das Mittelstück

18 ist mit dem Supportuntertheil 20 auf Drehung verbunden. Mithin erfolgt durch das

Handrad 15 jene Verdrehung der Theile 18 und 2, welche

erforderlich ist, um Facetten an conische Gläser anschleifen zu können.

Das Supportmittelstück 18 ruht, wie erwähnt, auf dem

Supportuntertheil 20 und dieser auf dem Bette der

Maschine d (vgl. Fig. 6, 8, 9 und 11), mit welchem er durch eine gewöhnliche Supportbewegung verbunden ist

und vom Handrade 21 (Fig. 11)

gegen die Steinachse geschoben werden kann. Hierdurch erfolgt die grobe Einstellung des Glases gegen den Stein.

Der eigentliche und sanfte Andruck des Glases findet

unter Benutzung der schon erwähnten Kippbewegung des Supportobertheiles 2 um die Achse 3, welche

durch die Spitzen der gleichnamigen Schrauben gebildet ist (vgl. Fig. 4 und

11), dadurch statt, daſs das Gewicht 33

durch Vermittlung der Theile 32, 37, 34, 35 und 36 (Fig. 11)

den Supportobertheil gegen den Stein bewegt und so das Glas an denselben andrückt.

Hierbei ist 37 die Drehachse des Winkelhebels 32 und 32'. Mit 34 ist eine Verbindungsstange, mit 35 eine Schraube bezeichnet, welch letztere in 36 ihre Mutter findet. Denkt man sich die Achse 37 durch einen später zu besprechenden Bestandtheil an

der Drehung verhindert und die Mutter 36 von Hand aus

bewegt, so zwingt man dadurch gleichfalls den Supportobertheil 2 zu einer Drehung um 3,

weil die erwähnte Schraubenmutter, in einem gabelförmigen Ansatz des Theiles 2 gehalten, diesen mitnehmen, also zur Drehung um 3 zwingen muſs. Hierdurch ist aber zugleich die feine Einstellung des Glases gegen den Stein

gelöst.

Die selhstthätigen Schaltbewegungen haben nach jedem

Schliff einer Facette zu erfolgen und zerfallen in das Abheben des Glases vom

Steine, die Drehbewegung des Glases, entsprechend der Zahl der Facetten, und das

sanfte Zuführen des Glases zum Zweck der Bildung der nächsten Facette.

Das Abheben des Glases vom Steine

wird durch die Wirkung eines entsprechend justirbaren Plättchens 25 (Fig. 10 und

11) eingeleitet, welches dicht neben dem Schleifstein am Winkelhebel 25, 28, 27 sich befindet (vgl. Fig. 7) und

gegen welches bei erreichter voller Tiefe der Facette der Supportobertheil bei 14 drückt, den genannten Winkelhebel unter Ueberwindung

der Feder 30 (vgl. Fig. 10)

dreht, den Eingriff der hakenförmigen Enden von 27 und

43 aufhebt und dem Winkelhebel 43, 44, 45 gestattet, der Einwirkung des Gewichtes 47 folgend sich gegen rechts zu drehen. Durch diese

Drehung wird der Hebelarm 48 gehoben, der Winkelhebel

48, 49, 50 (Fig. 9)

macht eine kleine Drehung und rückt durch seinen kürzeren Arm 50 die Reibungskupplung 51,

52, auf welche wir zurückkommen, ein; hierdurch findet eine zeitweilige

Drehung der Welle 53 (vgl. Fig. 9), der

Kegelräder 56 und 57, der

Stirnräder 58 und 59 (vgl.

Fig. 10) und des mit 59 verbundenen

Nuthcylinders 60 statt. Der Nuthcylinder wirkt zunächst

auf den Arm 73 (vgl. Fig. 11)

hebend ein, dreht dadurch auch die Achse 37 und durch

Vermittlung der Theile 32 und 34 bis 36 erfolgt die Drehung des

Supportobertheiles vom Steine weg, mithin das selbstthätige

Abheben des Glases.

Nahezu gleichzeitig wird vom Nuthcylinder 60 aus auch der Arm 61 gehoben und dann

wieder gesenkt; hierdurch macht der Winkelhebel 61, 63,

62 eine Doppelbewegung, ebenso der mit 62

verbundene Arm 64, welcher durch 65 (vgl. Fig. 3) auf

den Sperrkegel 66 einwirkt und das auf 14 aufgekeilte Sperrrad 31

um einen Zahn weiter dreht, dem Glase also die Schaltbewegung ertheilt.

Bei dem Rückgange des Winkelhebels 61, 63,

62 sinkt auch die mit 62 verbundene Stange 72 (vgl. Fig. 10 und

11), löst am Ende ihres Weges den von der Klinke 67 gehaltenen Hebel 48 aus; derselbe sinkt

und die Reibungskupplung 51, 52 (vgl. Fig. 9)

kommt auſser Eingriff, daher die Theile 56 bis 60 zur Ruhe gelangen. Der Nuthcylinder 60 ist so construirt, daſs während des Niederganges von

61 auch der Hebel 73,

wenn auch etwas später, sinkt. Dadurch wird dem Supportobertheil gestattet, sich langsam gegen den Stein zu neigen, welche Bewegung

unmittelbar nach erfolgter Drehung des Glases beginnt, veranlaſst durch den Zug des

Gewichtes 33, welches zur Wirkung kommt, weil die

Theile 32', 34, 35 und 36

in Folge des ermöglichten Sinkens von 72 den

Supportobertheil nicht mehr halten. Durch das Auffallen des Hebels 48 auf 45 findet wieder

das Einhacken von 43 und 27 statt und die Maschine ist in jenem Zustande, in welchem das Schienen

der Facette stattfindet.

Die selbstthätige Abstellung

erstreckt sich nicht auf den Stein, welcher auch dann seine Bewegung behält, wenn

das Glas rundum facettirt ist, sondern es wird durch diese nur verhindert, daſs das

Glas sich weiter gegen den Stein bewegt. Zum Zwecke der selbstthätigen Abstellung

ist die in den Fig. 3, 10 und 11

gezeichnete Falle (oder Hebel) 69 vorhanden, deren

hakenförmiges Ende bei der letzten Schaltbewegung von 14 in eine Vertiefung dieses Theiles einfällt und dadurch dem Winkelhebel

40, 41, 39 eine kleine Linksdrehung gestattet, bis

der mit dem Arme 40 verbundene Stift u neuerlich von 69

gehalten wird. Dadurch nimmt der Hebelarm 39 eine

solche Stellung ein, daſs er die Drehung von 38, 37 nur

so weit gestattet, bis 38 mit ihm in Berührung tritt.

Es ist also dadurch die Drehbewegung von 37 und mithin

auch jene des Supportobertheiles gegen den Stein begrenzt, d.h. das Glas kann nicht

weiter an den Stein heran, als bis die letzte Facette ausgeschliffen ist und 38 auf 39 aufruht. Für das

Schleifen von Hänkelgläsern u. dgl. muſs die Schaltbewegung vor der vollen Umdrehung

von 14 (oder einige Mal) unterbrochen werden und sind

dann an 14 die Vertiefungen entsprechend

anzubringen.

Es bleiben uns nur noch einige Constructionseinzelheiten zu erwähnen, welche früher übergangen wurden,

aber bei dem Interesse, welches diese Maschine mit Recht beansprucht, Erwähnung

verdienen.

Zunächst sei bemerkt, daſs von der Schnurscheibe b1 , welche ein Stück

mit der Vollscheibe b bildet, die rotirende Bewegung

auf die Scheibe 52 übertragen wird (vgl. Fig.

1, 9 und 11). Hierbei wirkt die Rolle 54 als

Spannrolle, weil deren Arm 55 durch die Schraube t gehoben oder gesenkt (um p

Fig.

2 gedreht) werden kann. Die Schnurscheibe 52

rotirt daher beständig lose auf der Welle 53 (vgl. Fig.

9) und nimmt letztere nur bei eingerückter Reibungskupplung mit.

Verschiedenen Formen der Gläser kann nur durch entsprechende Wahl

des Schleifsteines entsprochen werden; die Auswechselung des Steines soll daher

leicht geschehen können. Zu diesem Zwecke ist in den Stein S (Fig. 2) die

mit der Scheibe i versehene Röhre h eingesetzt, welche auſsen ein Schraubengewinde trägt,

das der Mutter k gestattet, die Scheibe l fest anzuziehen. Damit dieses Anziehen noch besser

geschieht, bildet l eine Kugelschale und die Mutter k ein zupassendes Kugelsegment. Nach dem Aufschieben

der Hülse h auf die Achse ist noch auf diese die Mutter

n gesetzt, welche h

festhält. Nutzt der Stein sich ungleich ab, so ist er zu justiren. Die normale

Reduction des Durchmessers beträgt angeblich 0mm,6

täglich bei 10 Arbeitstunden.

Durch die Zahl der Facetten ist die Zahl der Zähne des Rades 31 bestimmt. Da nun der Sperrkegel 66 eine zur Theilung des Rades passende Oscillation

machen soll, so ist an 65 das radial abstehende Stück

x angebracht, mit dessen verschiedenen Löchern je

nach Bedarf der Arm 64 verbunden werden kann. In Fig. 7 ist

bei 21 jenes Handrad gezeichnet, durch dessen

Bethätigung die grobe Einstellung des Supportes erfolgt. In der verlängerten Nabe

desselben, welche auf Drehung mit dem Theile 20

verbunden ist, befindet sich das Muttergewinde eingeschnitten. Die Schraubenspindel

22 ist fest mit dem Theile 24 und dieser mit dem festen Bette d

verbunden. Die Feder 23 drückt an die Mutter und durch

diese auf den Theil 20 und beseitigt so die

nachtheilige Wirkung des todten Ganges der Schraube. Endlich sei noch bemerkt, daſs

das Gewicht des Supportobertheiles 2 durch die Feder 4

(vgl. Fig. 4) ausgeglichen ist, was zur sanften Bewegung von 2 erforderlich erschien.

Damit beim Rückgang des Sperrkegels 66 sowie durch die Wirkung des Steines keine Drehung des Theiles 14 erfolgen kann, ist ein federnder

Sicherheitssperrhaken 71 (Fig. 3)

vorhanden.

Das stetige Befeuchten des Steines erfolgt durch ein bei 68 (Fig. 10)

angedeutetes Spritzrohr, welches das Wasser durch mehrere Löchelchen gleichmäſsig am

Steine vertheilt.

Friedr. Kick und Ing. Schiller.

Tafeln