| Titel: | Neuerungen an Dampfpumpen-Steuerungen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 173 |

| Download: | XML |

Neuerungen an

Dampfpumpen-Steuerungen.

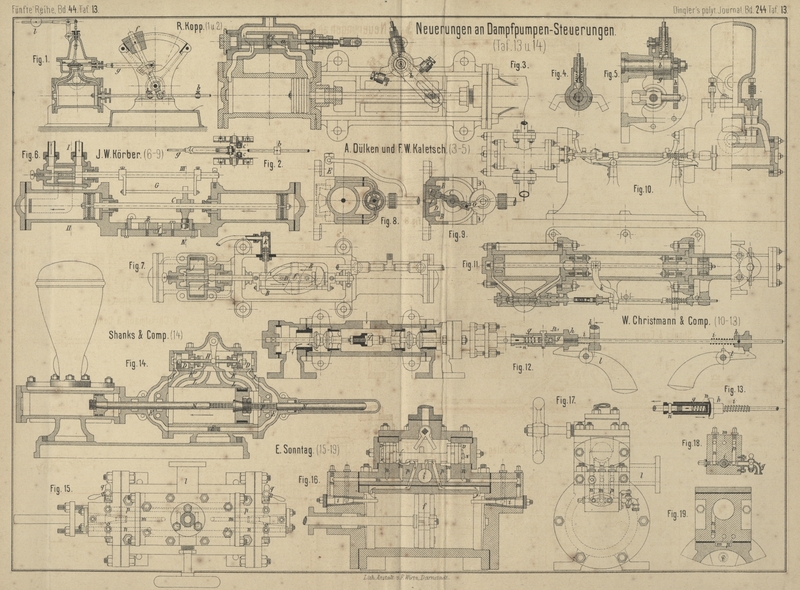

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 13 und 14.

Neuerungen an Dampfpumpen-Steuerungen.

Bei den hier allein in Betracht gezogenen direct wirkenden Dampfpumpen ohne Kurbelwelle kann die Bewegung der

Steuerungsorgane nur von dem Kolben oder der Kolbenstange, als den einzigen

beweglichen Theilen, ausgehen. Die Steuerungen sind (abgesehen von den für die

gröſsten Wasserhaltungsmaschinen benutzten Constructionen für Katarakten u.s.w.) im

Vergleich mit den Steuerungen der Betriebsmaschinen meistens verhältniſsmäſsig

einfach, ihre Wirkungsweise ist aber auch durchschnittlich eine recht mangelhafte.

Bei den gewöhnlichen Anordnungen für kleine Dampfpumpen werden die Steuerorgane am

Ende jedes Kolbenhubes umgestellt, der Cylinder erhält daher immer Vollfüllung. Der

Stellungswechsel des Schiebers o. dgl. ist in der Regel mit einem heftigen Stoſs

verbunden, dessen zerstörende Wirkung namentlich bei schnellerem Gang der Pumpe sich

geltend macht. – Die Umstellung kann nur zum Theil durch die Bewegung des Kolbens

bezieh. der Kolbenstange ausgeführt werden, da, sobald der betreffende Einlaſskanal

nur ein wenig geöffnet ist und der Gegendampf auf den Kolben wirkt, dieser seine

Bewegung umkehren wird, sofern nicht die lebendige Kraft der hin- und hergehenden

Massen zur Vollendung der Umstellung ausreichen sollte. Da man aber hierauf nicht

sicher rechnen kann, so müssen besondere Vorrichtungen vorhanden sein, welche die

Steuerbewegung, nachdem der Kolben dieselbe eingeleitet hat, vollenden. Bei

kleineren Maschinen benutzt man hierzu Fallhebel, Federn u. dgl., bei gröſseren

wendet man in der Regel besondere kleine Dampfcylinder (Steuercylinder) an, welche

von der Kolbenstange oder dem Kolben direct gesteuert werden und dann die Steuerung

der Hauptmaschine bewirken.

Fig.

1 und 2 Taf. 13

zeigen in der Steuerung von R. Kopp in Huttrop bei

Steele (Erl. * D. R. P. Nr. 3324 vom 4. Mai 1878) eine der einfachsten Anordnungen.

Zwei auf der Kolbenstange befestigte Brosche b treffen

abwechselnd kurz vor Ende des Kolbenhubes gegen die unten am Fallhebel e befindlichen Rollen c.

Die gabelförmige Schieberstange g trägt am Ende einen

Gleitklotz, der in einer Coulisse des Fallhebels geführt wird. In Folge dessen bleibt der

Schieber in Ruhe, bis der Hebel e durch eine der

Knaggen b über seine Mittellage hinübergeführt ist, und

wird dann durch das fallende Gewicht f schnell

umgestellt. Das schnelle Oeffnen und Schlieſsen der Kanäle, welches hierdurch

erreicht werden soll, erscheint aber bei derartigen Steuerungen überflüssig. Es

dürfte vortheilhafter sein, die Schieberstange direct durch eine Lenkstange mit dem

Hebel zu verbinden, so daſs, wenn letzterer seine verticale Lage erreicht hat, auch

der Schieber in der Mittelstellung angekommen ist. Wenn man ferner dem Schieber

groſse Ueberdeckungen geben würde, so könnte man wenigstens eine geringe Expansion

des Dampfes ausnutzen. Das Gegengewicht l, welches den

Schieber theilweise entlasten soll, darf nicht groſs sein, wenn die Gefahr eines

Abhebens des Schiebers bei seinem ruckweisen Stellungswechsel vermieden werden soll;

auch müſste dasselbe beim Abstellen der Maschine abgestützt werden. Die auf dem

Schieber liegenden Schleppfedern können das Abheben nur in dem Maſse verhüten, als

sie selbst die Belastung des Schiebers vergröſsern; sie erscheinen mithin

überflüssig.

A. Dülken und F. W. Kaletsch in

Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 8913 vom

19. Juli 1879) haben bei der in Fig. 3 bis

5 Taf. 13 dargestellten Steuerung einen dreitheiligen Kolbenschieber a benutzt. Der frische Dampf strömt durch eine mittlere

Oeffnung e im Steuercylinder ein, während der Abdampf

an den Enden desselben entweicht. Der mittlere Steuerkolben befindet sich

abwechselnd rechts und links von der Oeffnung e. An die

Stelle des Hebels e der vorigen Steuerung tritt hier

der Ankerhebel g, mit dem die Stange des Kolbens a ebenfalls nicht direct, sondern mittels Schleife

verbunden ist, so daſs auch hier die Steuerbewegung erst, nachdem der Hebel g seine mittlere labile Lage überschritten hat,

stoſsweise erfolgt. Die Ueberführung von g in die

Mittelstellung wird durch einen Arm h bewirkt, in

dessen Schlitz ein an der Hauptkolbenstange befestigter Zapfen eingreift und der

kurz vor Ende des Kolbenhubes gegen die in g

befindlichen Stellschrauben s stöſst. Die

Mittelstellung von g ist dadurch zu einer labilen

gemacht, daſs bei dieser Stellung ein in g geführter,

durch eine Feder belasteter Keil f mit seiner

abgestumpften Schneide auf einer Erhöhung des festen Drehzapfens b steht. Nach einer geringen Weiterdrehung von g wird derselbe in eine der Einkerbungen von b gepreſst und dadurch die Vollendung des Schieberhubes

bewirkt (vgl. Fig. 4).

Bei der Steuerung von J. W. Körber

in Düsseldorf (Erl. * D. R. P. Nr. 2238 vom 23. Februar 1878) besteht das

Steuerorgan aus einem schwingenden Hahn, dessen Achse parallel zum Dampfcylinder

ist. In den Fig. 6 bis

9 Taf. 13 ist diese Construction mit einer Neuerung im

Bewegungsmechanismus des Hahnes veranschaulicht, welche von C. Hönes in Elberfeld (Erl. D. R. P. Nr. 8847 vom 15. Juli 1879) herrührt. Von Letzterem war die Steuerung mehr für' Wassermotoren

als für

Dampfmaschinen bestimmt; die Zeichnung stellt daher die Anwendung derselben auf

einen eine Luftpumpe treibenden Wasserdruckcylinder dar. Der Hahn ist durch zwei zu

einander senkrechte Wände in vier Kammern getheilt (vgl. Fig. 8), von

denen die beiden unteren durch Oeffnungen in der einen Stirnwand stets mit dem

Wasser- bezieh. Dampfzufluſsrohr, die beiden oberen durch Oeffnungen in der anderen

Stirnwand stets mit dem Abzugsrohre in Verbindung stehen. Durch Schlitze im

Hahnmantel tritt das Wasser oder der Dampf abwechselnd in die beiden gegenüber

liegenden Mündungen der nach den Cylinderenden führenden Kanäle ein, bezieh. aus

denselben aus. Die Drehung der Hahnspindel am Ende jedes Kolbenhubes wird mit Hilfe

des Kurbelrahmens G (Fig. 6)

durch einen auf der Kolbenstange drehbar aber unverschiebbar angebrachten Hebel C bewirkt, welcher mit seinem unteren, mit Rollen

versehenen Ende in einer Curvennuth geführt wird. Letztere wird gebildet aus einem

mittleren festen Stücke D und einem um den verticalen

Zapfen f drehbaren Rahmen B, welcher am Ende jedes Hubes von der unteren Rolle etwas seitwärts

gedrängt wird und dann den unteren Arm des Hebels G auf

die andere Seite von D leitet, wodurch die Umstellung

des Hahnes erfolgt. Der Rahmen B wird mittels eines

stets durch Wasser- oder Dampfdruck belasteten Kolbens E in die gezeichnete Lage zurückgeführt; Körber hatte statt dessen Blattfedern benutzt.

Auch Ventile sind neuerdings für die einfachen Stoſssteuerungen

verwendet worden. W. Christmann und Comp. in

Frankenthal, Rheinbayern (* D. R. P. Nr. 15555 vom 12. Februar 1881) hat hierfür die

in Fig. 10 bis 13 Taf. 13

gezeichnete Anordnung getroffen. Es sind hier vier Ventile starr mit einander

verbunden, von denen immer zwei gleichzeitig abschlieſsen, während die beiden

anderen geöffnet sind, hierin liegt ein wesentlicher Uebelstand der Steuerung, da

ein gleichzeitiger dichter Abschluſs je zweier Ventile trotz der zur Einstellung dienenden Doppelmutter q und der verschraubbar eingesetzten Sitze der äuſseren (Auslaſs-) Ventile schwer zu erhalten sein wird. Schon eine verschiedene

Ausdehnung der Ventilspindel und des Ventilgehäuses wird den Schluſs eines Ventiles aufheben. Der Dampf tritt in der Mitte

des Gehäuses ein und entweicht an den beiden Enden. Die Umstellung der Ventile geht wieder von der Kolbenstange aus. Ein auf

derselben befestigter Arm k trifft gegen Ende des Kolbenhubes gegen Federn i, welche die Ventilstange umgeben und sich gegen aufgeschraubte Muffen h stützen. Diese werden abwechselnd durch eine der Fallklinken l fest gehalten, bis dieselbe durch den Arm k ausgelöst wird, nachdem er die Feder i gespannt hat. Letztere stöſst darauf

den betreffenden

Muff h mit der Ventilstange zurück und bewirkt so den

Ventilwechsel, wobei gleichzeitig die andere Klinke l

einfallen muſs. Um dies sicher zu bewirken, ohne daſs nach der Bewegungsumkehrung

von k die eben geschlossenen Ventile wieder geöffnet

werden, ist in die Ventilstange noch eine elastische Kupplung g eingeschaltet. Mit dem dem Cylinder zunächst

liegenden Muff h ist eine Hülse verbunden, in welcher

eine an der Ventilspindel befestigte Hülse verschiebbar ist. Diese enthält einen mit

der äuſsern Hülse durch Querkeil verbundenen Kolben und auf jeder Seite desselben

eine Feder. In der Stellung Fig. 12 ist

die Feder rechts (n1)

gespannt. Sobald nun die Klinke l ausgelöst wird, wird

auch die Feder n1 frei

und schiebt im Verein mit i den Muff h nach links, bis die Spannung der beiden Federn n und n1 sich ausgeglichen hat. Die Feder i muſs dann noch genügend Kraft besitzen, um nicht nur

die Umstellung der Ventile zu bewirken, sondern auch, nachdem diese erfolgt ist, den

Muff h noch reichlich weit nach links zu drücken, um

die Klinke l rechts sicher zum Einfallen zu bringen;

die Feder n wird dabei gespannt (vgl. Fig. 13).

Auf diese Weise erhalten die Muffen h einen gröſseren

Hub als die Ventile und ein Versagen der Steuerung erscheint ausgeschlossen. Da die

Ventile fast vollständig entlastet sind, brauchen die Federn i nicht sehr kräftig zu sein; nach Angabe der Patentinhaber soll bei einem

Cylinderdurchmesser von 160mm eine gröſste

Spannung von 9k zum Ventilwechsel genügen.

In England und Amerika sind die Constructionen sehr verbreitet,

bei welchen ein Schieber mit zwei kleinen Steuerkolben verbunden ist, mittels

welcher der Dampfdruck selbst die Umstellung des Schiebers bewirkt (vgl. z.B. die

Steuerung von Brandon und Trankle 1875 217 * 7). Hierher gehört u.a. die

Anordnung von Shanks und Comp. in Arbroath, welche 1881

in Derby ausgestellt war. Dieselbe ist in Fig. 14

Taf. 13 nach dem Engineer, 1881 Bd. 52 S. 55

dargestellt. Die beiderseits durchgehende Kolbenstange N ist in der Nähe des Kolbens sowohl rechts, wie links von demselben mit

Durchbohrungen F und mit Längsnuthen versehen. Erstere

bringen am Ende jedes Kolbenhubes die in den Cylinderdeckeln ausgesparten Kanäle E und J mit einander,

letztere zugleich beide Kanäle mit dem Inneren des Dampfcylinders in Verbindung. Der

Kanal E communicirt mit dem Schieberkasten oder direct

mit dem Dampfkessel, ist also immer mit gespanntem Dampf gefüllt. Es wird mithin am

Ende des Kolbenhubes Dampf aus dem Kanal E durch die

Bohrungen F in einen der Kanäle J und hinter den betreffenden Steuerkolben C

treten, wodurch die Umstellung des Schiebers veranlaſst wird. Dabei ist anzunehmen,

daſs die einander zugekehrten Enden der Steuercylinder D stets mit dem Abdampfrohr in Verbindung stehen und daſs in irgend einer

Weise für Ableitung des

Dampfes von den äuſseren Enden dieser Cylinder während des Kolbenhubes gesorgt ist.

(In der genannten Quelle wie auch in der englischen Patentschrift ist hierüber

nichts Näheres angegeben.)

Als eine bemerkenswerthe Verbesserung darf die Anordnung gesonderter Kanäle K und L für Ein- und

Ausströmung angesehen werden. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, werden die

Ausströmkanäle L eine Strecke vor Ende des Kolbenhubes

abgeschlossen, während sie sonst bis zur Umstellung des Schiebers geöffnet bleiben.

Es wird also vor dem Kolben Compression eintreten und, da auſserdem noch durch die

Längsnuthen in der Kolbenstange Gegendampf zugeführt wird, so werden die Stöſse beim

Hub Wechsel wesentlich abgeschwächt werden. Wie bei allen ähnlichen Steuerungen ist

auch hier eine Umstellung des Schiebers von Hand mittels des Armes H möglich.

Häufiger sind die Anordnungen, bei welchen die Steuercylinder

nach innen offen sind und eine Verschiebung der Steuerkolben dadurch herbeigeführt

wird, daſs die äuſseren Enden dieser Cylinder mit dem Abdampfrohre in Verbindung

gesetzt werden. Sie wurden zuerst, soviel bekannt, von Gebrüder Tangye eingeführt. Eine derartige Steuerung von E.

Sonntag in Lauban (* D. R. P. Nr. 16 842 vom 14. Juni 1881) zeigen Fig.

15 bis 19 Taf. 13.

Die Umstellung des Schiebers wird hier eingeleitet durch Anstoſs des Kolbens f an die nach Art eines Hahnes abdichtenden Ventile i, welche in Ansätzen der Cylinderdeckel gelagert sind.

Sie werden von dem Dampf, welcher durch die Bohrungen m

aus dem Schieberkasten hinter dieselben treten kann, in ihren Sitz gepreſst und

schlieſsen dann eine Querbohrung o (vgl. Fig.

18) in der Mitte ab, welche einerseits durch Bohrungen p mit dem Abdampfrohre l,

andererseits durch Bohrungen n mit den Räumen x hinter den Steuerkolben in Verbindung steht. Die

horizontalen Strecken dieser Bohrungen m, n und p liegen in einer Ebene neben einander (vgl. Fig.

19). Durch die enge Bohrung v in den

Steuerkolben wird während des Hubes des Hauptkolbens f

die Spannung in den Räumen x wieder hergestellt.

Dieselbe muſs so eng sein, daſs sie, sobald das Ventil i durch den Kolben geöffnet wird, nicht so viel Dampf durchläſst, als

durch die Bohrungen n, o, p entweicht, da sonst keine

Druckverminderung im Räume x, also auch keine

Verschiebung der Steuerkolben erfolgen könnte. Es liegt daher die Befürchtung nahe,

daſs diese Bohrungen v sich leicht verstopfen. Die

Enden der verschiedenen Bohrungen m bis p sind da, wo sie nach auſsen münden, durch

Kopfschrauben verschlossen und zum Ablassen des Condensationswassers aus denselben

ist an einem Ende der Querkanäle o ein Ablaſshahn q angebracht. Auch bei dieser Steuerung strömt vor der

Umstellung des Schiebers durch den Kanal m, sobald das

Ventil i geöffnet ist, etwas Dampf vor den Kolben ein,

welcher aber, da der Ausströmkanal noch geöffnet ist, verloren geht.

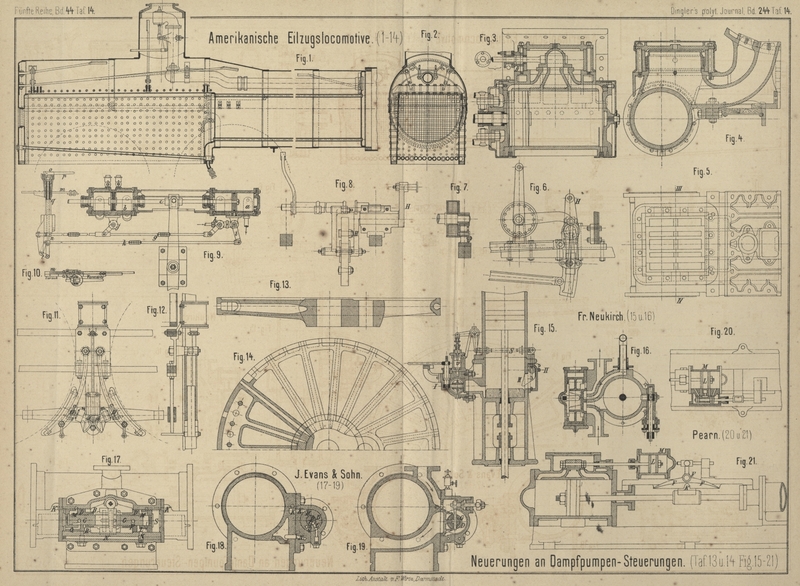

Fr.

Neukirch in Bremen (* D. R. P. Nr. 14566 vom 10. December 1880) hat für eine

verticale Anordnung des Dampfcylinders die Hilfsventile, durch welche die Räume

hinter den Steuerkolben zeitweise mit dem Abdampfrohre in Verbindung treten, direct

auf den quer neben dem Cylinder liegenden Schieberkasten gesetzt, wie aus Fig.

15 und 16 Taf. 14

ersichtlich. Die Führung der Kanäle wird dadurch einfacher, dagegen muſs ein

besonderer Bewegungsmechanismus für die Ventile angeordnet werden. Derselbe besteht

aus einer Anstoſsknagge H, welche, in einer seitlichen

Vertiefung des Cylinders liegend, am Ende des Hubes von dem Kolben seitwärts

gedrängt wird, und einigen Hebeln und Zugstangen, durch welche die Bewegung auf das

Ventil v übertragen wird. Durch Einstellung der mit

Rechtsund Linksgewinde versehenen Stange S kann

erreicht werden, daſs die Umstellung des Schiebers kurz vor Ende des Hubes erfolgt

und ein Aufschlagen des Kolbens vermieden wird.

Mag man bei diesen Steuerungen behufs Umstellung des Schiebers

frischen Dampf hinter einen der Steuerkolben führen, oder denselben auf einer Seite

ableiten, immer besteht die Hauptschwierigkeit darin, nach der Verschiebung die

Drucke auf beide Kolben bis zur nächsten Umstellung wieder auszugleichen. Häufig

benutzt man hierzu wie bei den letzten Steuerungen verhältniſsmäſsig enge Bohrungen,

durch welche in einfacher, aber etwas unsicherer Weise der genannte Zweck erreicht

wird. Weniger einfach, jedoch sicherer in der Wirkungsweise erscheinen die

Anordnungen, bei welchen noch ein besonderes Vorsteuerkölbchen benutzt ist. Dasselbe

wird entweder in einer eigenen Bohrung neben dem Hauptkolben, oder in diesem selbst

untergebracht. Letzteres ist z.B. der Fall bei der sogen. Cornish-Dampfpumpe (Tonkin's Patent), welche von J.

Evans und Sohn in Wolverhampton gebaut wird und i. J. 1881 auch in Derby

ausgestellt war. Sie ist nach Engineering, 1881 Bd. 32

S. 577 durch Fig. 17 bis

19 Taf. 14 veranschaulicht. Die Steuerung des Vorsteuerkolbens wird von

dem Hauptkolben der Maschine bewirkt, jedoch nicht durch Anstoſs an Ventile oder

Knaggen, sondern dadurch, daſs der Hauptkolben über den in der Cylinderwand

befindlichen Kanälen K wie ein Schieber wirkt. Bei der

gezeichneten Stellung der Steuerungstheile strömt rechts (Fig. 17)

Dampf in den Hauptcylinder ein; der Kolben bewegt sich also nach links. Sobald er

die Bohrung K links überschritten hat, kann der Dampf

durch den Kanal M im linken Steuerkolben D hinter den Vorsteuerkolben G gelangen. Da der Raum rechts von letzterem durch Kanäle L und N mit dem

Auspuffrohre in Verbindung steht, so wird mithin der Kolben G sofort nach rechts hinüber gestoſsen werden. An jedem Ende desselben

befindet sich ein winkelförmiger Kanal P (vgl. Fig.

18), dessen einer Schenkel sich nach dem Kolbenende hin Muldenförmig erweitert (Fig.

17 links). Diesem Schenkel entsprechen in jedem der Steuerkolben D die Bohrungen Q und R, dem anderen Schenkel Bohrungen L (vgl. Fig. 17

rechts). Bei der Verschiebung des Vorsteuerkolbens nach rechts wird nun der Raum S hinter dem rechten Steuerkolben D durch Q, P, L und N mit dem Auspuffrohre, der Raum hinter dem linken

Steuerkolben durch Q, P und R mit dem Innenraum B des Schieberkastens in

Verbindung gebracht. In Folge dessen werden dann auch die Kolben D nach links hinüber geschoben. Dabei wird rechts N abgesperrt, K mit M verbunden, links K von

M getrennt und L mit

N verbunden. Der Vorgang wiederholt sich darauf im

entgegengesetzten Sinne, sobald der Hauptkolben an der Bohrung K rechts vorübergegangen ist.

Ein Uebelstand bei diesen Constructionen ist der, daſs die

Steuerungstheile sehr versteckt liegen und nicht bequem zugänglich sind.

Zweckmäſsiger erscheinen in dieser Hinsicht die Anordnungen, bei welchen der

Steuerkolben in einem besonderen Cylinder auſserhalb des Schieberkastens

untergebracht und mit dem Schieber durch eine Kolbenstange verbunden ist. Hierher

gehört die in Fig. 20 und

21 Taf. 14 nach Engineer, 1882 Bd. 53 S. 95

dargestellte Steuerung von Pearn in Birmingham. Der

Steuerkolben L wird hier durch einen gewöhnlichen

Muschelschieber gesteuert, welcher mittels eines Ankerhebels F durch einen mit der Hauptkolbenstange verbundenen Daumen K bewegt wird. Der Steuercylinder M ist wie der Hauptcylinder bei Shank's Steuerung (vgl. Fig. 14

Taf. 13) mit besonderen Kanälen für Ein- und Ausströmung versehen, wodurch ein

Dampfkissen für den Steuerkolben hergestellt und der Stoſs gemildert wird.

Whg.