| Titel: | Die pneumatischen Uhren in Paris. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 200 |

| Download: | XML |

Die pneumatischen Uhren in Paris.

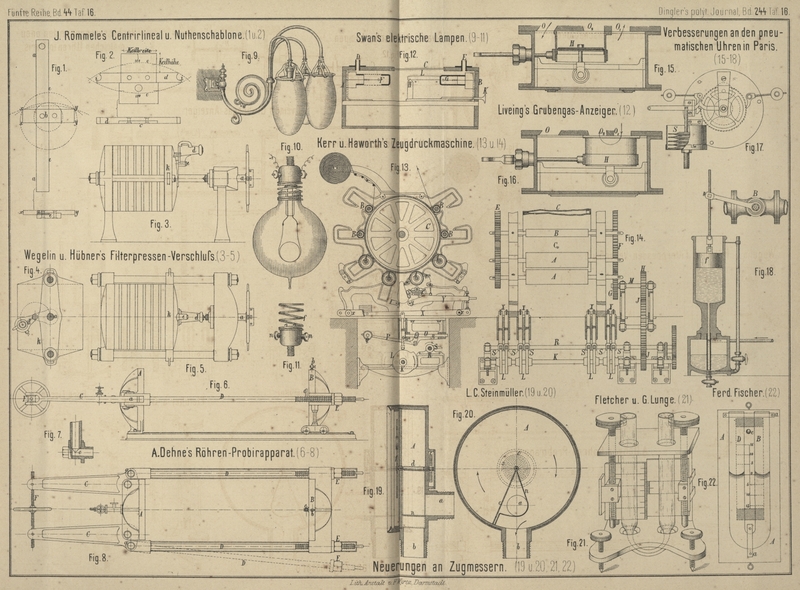

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

Die pneumatischen Uhren in Paris.

Nach H. Peligot's neuestem Berichte im Bulletin de la Société d'Encouragement, 1882 Bd. 9 S. 9

über die seit dem 15. März 1880 in Paris eingeführten pneumatischen Uhren nach dem

System Popp und Resch,

Gründer der Société générale des horologes

pneumatiques, beträgt die Länge des unterirdischen Röhrennetzes gegenwärtig

23km und umfaſst 14 öffentliche Kandelaber mit

33 Zifferblättern. Die Zahl der Abonnenten beläuft sich bereits auf 1300 in 500

Häusern, mit ungefähr 2500 Uhren, ein Erfolg, welchen der Berichterstatter der

auſserordentlichen Einfachheit des Systemes, sowie der Regelmäſsigkeit, Genauigkeit

und Sicherheit des Dienstes zuschreibt.

Hinsichtlich der technischen Einrichtung verweisen wir auf die in D. p. J. 1880 237 * 379

veröffentlichte Beschreibung. Die einzigen seit Einführung des pneumatischen

Betriebes der städtischen Uhren in Paris hinzugekommenen Verbesserungen beziehen

sich auf den Dreiwegehahn, welcher in jeder Minute eine gewisse Menge verdichteter

Luft aus dem Betriebscylinder in das Röhrennetz einläſst, und auf den Kolben der

Secundäruhren, welcher die Bestimmung hat, den empfangenen Luftstoſs auf das

Zeigerwerk der letzteren zu übertragen.

Der Dreiwegehahn R (vgl. Bd. 237 Taf. 32 Fig. 6 und

7) ist durch die in Fig. 15 und

16 Taf. 16 dargestellte Schiebersteuerung mit dem Schieber H ersetzt. Die Gleitfläche des Schieberkastens hat drei

Oeffnungen O, O1 und

O2. Die Oeffnung

O, welche von dem Schieber H nie bedeckt wird, vermittelt die Verbindung des Betriebs- oder

Vertheilungscylinders mit dem Schieberkasten. Bei der Stellung Fig. 15

steht die Oeffnung O1

mit der Oeffnung O, d.h. die Straſsenleitung mit dem

Betriebscylinder in Verbindung. Es entweicht daher aus dem letzteren eine gewisse

Menge gepreſster Luft in das Röhrennetz, um die Zeigerwerke der verschiedenen in

dasselbe eingeschalteten Uhren in Bewegung zu setzen. Nach Verfluſs einer gewissen

Secundenzahl rückt der Schieber in die Lage Fig. 16,

wodurch die Verbindung des Betriebscylinders mit der Straſsenleitung aufgehoben,

dagegen die der letzteren mit der äuſseren Atmosphäre mittels der Oeffnung O2 hergestellt

wird.

Die auf den Kolben O (vgl. Bd. 237 Taf. 32 Fig.

8 und 9)

bezügliche Verbesserung ist durch Fig. 17

Taf. 16 veranschaulicht. Die Stelle des früheren Kolbens vertritt eine Art Blasebalg

S, welcher unter dem Einflüsse des nach jeder

Minute auftretenden Luftstoſses sich aufbläht und mit Hilfe eines Hebels und einer

Sperrklinke das Steigrad von 60 Zähnen um einen Zahn weiter bewegt.

Fig.

18 endlich veranschaulicht in einem deutlicheren Verticaldurchschnitte den

in Bd. 237 S. 380 bereits beschriebenen und dort auf Taf. 32 in Fig. 5 nur

in allgemeinen Umrissen skizzirten Nachfüll- oder Speiseapparat mit seinem auf dem

Quecksilber ruhenden Schwimmer f und dem Durchlaſshahn

B.

Tafeln