| Titel: | Ueber die Gewinnung von Fett und Leim aus Knochen. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 232 |

| Download: | XML |

Ueber die Gewinnung von Fett und Leim aus

Knochen.

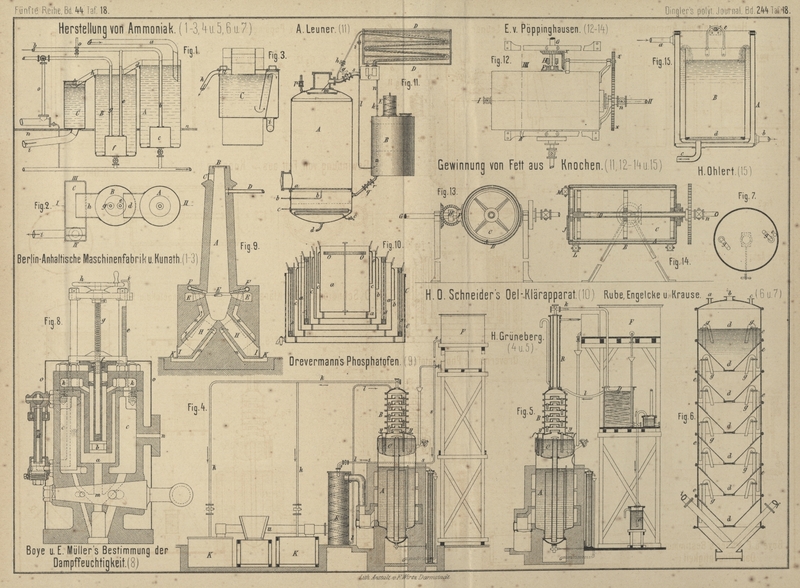

Patentklasse 23. Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Ueber die Gewinnung von Fett und Leim aus Knochen.

Zur Entfettung von Knochen u. dgl. unter

Anwendung von Niederdruckdämpfen des Schwefelkohlenstoffes, Benzins und

ähnlicher Flüssigkeiten will Th. Richters in

Breslau (* D. R. P. Nr. 15984 vom 23.

September 1880) das die Knochen enthaltende Gefäſs luftdicht

verschlieſsen, dann möglichst luftleer pumpen und nun das Lösungsmittel eintreten

lassen. Dann wird nochmals luftleer gepumpt und nach einiger Zeit das Vacuum wieder

aufgehoben, so daſs sich die gebildeten Dämpfe wieder verflüssigen und sich mit dem

gelösten Fett unten im Gefäſse ansammeln. Nun soll man das Lösungsmittel unter

Anwendung des Vacuums wieder verdampfen und die Dämpfe durch Abkühlen verflüssigen

(vgl. 1882 243 * 397).

Zum Entfetten von Knochen unter Anwendung

von Benzin und Walserdampf bei niederem Druck wird nach A.

Leuner in Landshut (* D. R. P. Nr. 17181 vom 5. März 1881) der mit Siebboden a versehene Kessel A (Fig.

11 Taf. 18) mit Knochen gefüllt und bis auf den Hahn p dampfdicht verschlossen. Durch das Rohr b wird nun directer Dampf eingeführt, bis die Luft

ausgetrieben ist, worauf auch Hahn p geschlossen und

der Dampfdruck gesteigert wird. Ist so das Fett löslicher gemacht und die

Leimbildung eingeleitet, so wird der Dampf abgesperrt, Hahn p geöffnet und durch Rohr d das

Condensationswasser abgelassen, um es in bisheriger Weise zu verwenden. Inzwischen

ist der Kessel B mit Wasser und Benzin zu gleichen

Theilen gefüllt. Nach Schlieſsung der Hähne p und d wird Hahn g und i geöffnet und die Verbindung mit der Vorlage C und dem Rückfluſskühler D hergestellt. Durch Oeffnen der Hähne q und

r entleert sich der Inhalt von B in den Apparat A; nach

Schlieſsung dieser Hähne wird B wieder mit der gleichen

Menge Wasser gefüllt. Die untere Wasserschicht im Apparat A wird nun durch eine Dampfheizung c erwärmt

und gibt die Wärme an die obere Benzinschicht ab. Apparat A füllt sich dadurch mit Benzindampf, welcher durch das Rohr s und die Vorlage C in den

Rückfluſskühler D gelangt, nach A zurückflieſst und von der Vertheilungsschale m aus über die Knochen rieselt. Die nicht völlig verdichteten Dämpfe gehen

durch Rohr l, treten unter Wasser in B ein, aus welchem Apparat die Verbindung mit der

äuſseren Luft nur durch den kleineren Rückfluſskühler E

stattfindet, welcher den Rest der Grasmengen verdichtet und nach B zurückführt.

Nachdem in dieser Weise Wasserdampf, Benziodampf und flüssiges Benzin einige Zeit auf

die Knochen eingewirkt haben, öffnet man den Hahn h,

schlieſst g und läſst die zweite punktirt gezeichnete

Rohrlage des Apparates D als Kühlschlange wirken. Durch

Oeffnung des Hahnes k flieſst das Benzin durch das

unter Wasser mündende Rohr n nach B. Durch fortgesetztes Kochen der Flüssigkeiten im

Kessel A wird alles Benzin ausgetrieben und im Behälter

B wieder gewonnen. Sobald nur noch Wasser

überdestillirt, was bei C durch eingesetzte

Beobachtungsgläser ersichtlich wird, ist die Entfettung beendet. Es wird durch d Wasser und Fett aus A

abgelassen, das Fett von der für die Leimfabrikation verwendbaren Flüssigkeit

getrennt und mit dem Dämpfen und Entleimen der Knochen in herkömmlicher Weise

verfahren.

Um Knochen und Leimgut zu entfetten,

sollen diese Stoffe nach E. v. Pöppinghausen in

Heiligensee bei Berlin (* D. R. P.

Nr. 16810 vom 24. April 1881) durch Benzin von Fett und Schmutz befreit,

dann mit Dampf und Wasser behandelt werden. Der dafür bestimmte Apparat A (Fig. 12 bis

14 Taf. 18) mit Dampfmantel B soll einem

Dampfdruck von 6at widerstehen können. Auf der mit

kleinen Löchern versehenen Hohlwelle D ist die

Siebtrommel C befestigt und mit dieser drehbar. Auf der

vorn vierkantigen Welle G sitzt der Einrücker H, welcher zur Verkupplung gegen das Lager F gerückt wird, so daſs sich der Apparat derart dreht,

daſs sich das Mannloch J bald oben, bald unten

befindet. Durch dieses Mannloch wird nun die Siebtrommel C mit zerkleinerten Knochen gefüllt; dann wird J fest verschlossen und der Apparat in eine nach dem Hahn L hin etwas geneigte Lage gebracht. Durch die Hohlwelle

D wird nun die nöthige Menge Benzin eingelassen,

worauf man die Hohlwelle mit einem Destillationsapparat verbindet. Durch Welle G und Räder x wird dann

die Siebtrommel gedreht, dabei das mit Fett und Schmutz beladene Lösungsmittel durch

Hahn L zum Destillationsapparat gelassen, dort

verdampft und als Dampf durch die Hohlwelle D wieder

eingeführt, um es durch das im Mantel B befindliche

Kühlwasser wieder zu verflüssigen. Sind die Knochen entfettet, so läſst man alles

Benzin in den Destillationsapparat ab, schlieſst die Hähne n und L und läſst in den Mantel B Wasserdampf von etwa 3at Spannung eintreten, so daſs Benzin und Wasser verdampft durch Hahn M zu einem Kühler getrieben werden.

Da jede Leimgallerte nach ihrer Auflösung im Wasser durch höhere Temperatur verdorben

wird, während die ungelöste Gallerte solche Temperatur sehr wohl vertragen kann,

ohne daſs die Güte des durch Lösen daraus zu gewinnenden Leimes beeinträchtigt wird,

so kommt es bei dem nun vorzunehmenden Dämpfen des Leimgutes darauf an, mit

möglichst trockener Masse zu arbeiten; es werden daher durch den Dampf im Mantel B die Knochen so lange erwärmt, bis alles Benzin und

Wasser verdampft ist und der nun durch die hohle Welle D einströmende Wasserdampf nicht niedergeschlagen werden kann. Der Hahn

M wird dann geschlossen und nun wird das Leimgut

längere Zeit mit durch D einströmendem Dampf von

höherer Spannung behandelt. Ist so die Leimgallerte zum Lösen mit Wasser

vorbereitet, so wird der Dampf nach der Trommel C

abgesperrt und durch die Hohlwelle D Wasser

eingespritzt, welches durch den Dampf im Mantel B auf

fast 100° erwärmt wird. Dabei wird die Trommel C

langsam gedreht, um durch das warme Wasser die Leimgallerte auszuwaschen. Die Lösung

wird durch Hahn L abgezogen und in gewöhnlicher Weise

zu Tafelleim verarbeitet, darauf durch Mannloch / das Knochenschrot entfernt.

Bei der Herstellung von Knochenleim

werden nach H. Ohlert in Kowno, Ruſsland

(Oesterreichisches Patent Kl. 28 vom 29. October 1881) durch Dämpfen und

nachfolgendes Trocknen der Knochen die Leim gebenden Stoffe in Leim verwandelt und

dadurch leichter ausziehbar gemacht. Zu diesem Zweck sollen die Knochen in bekannter

Weise gedämpft, getrocknet und gemahlen werden, das erhaltene Schrot zu Spodium, das

Mehl zu Dünger, die Grütze aber zu Leim verarbeitet werden. Man bringt dieselben

mittels des mit Siebboden d (Fig. 15

Taf. 18) versehenen Topfes B in das mit Dampfmantel

versehene Gefäſs A. Das in demselben befindliche Wasser

wird durch Einleiten von Dampf von a nach b erhitzt, so daſs es oben über den Rand des Behälters

B kocht und unten durch den Siebboden d wieder austritt. Man läſst nun die starke Brühe durch

Hahn c ab, gieſst nochmals Wasser auf und kocht bis zur

Erschöpfung der Knochen. Dann hebt man mittels der Stange e den Einsatz B heraus, läſst abtropfen,

spült die Knochen noch mit etwas Wasser ab, welches nach A zurückflieſst, entleert den Einsatz und bringt ihn dann mit frischen

Knochen gefüllt in die schwache Leimlösung des Behälters A zurück, um die Knochen in derselben Weise auszuziehen.

Tafeln