| Titel: | E. H. Nacke's Regulirapparat für Dampfkesselspeisung. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 265 |

| Download: | XML |

E. H. Nacke's Regulirapparat für

Dampfkesselspeisung.

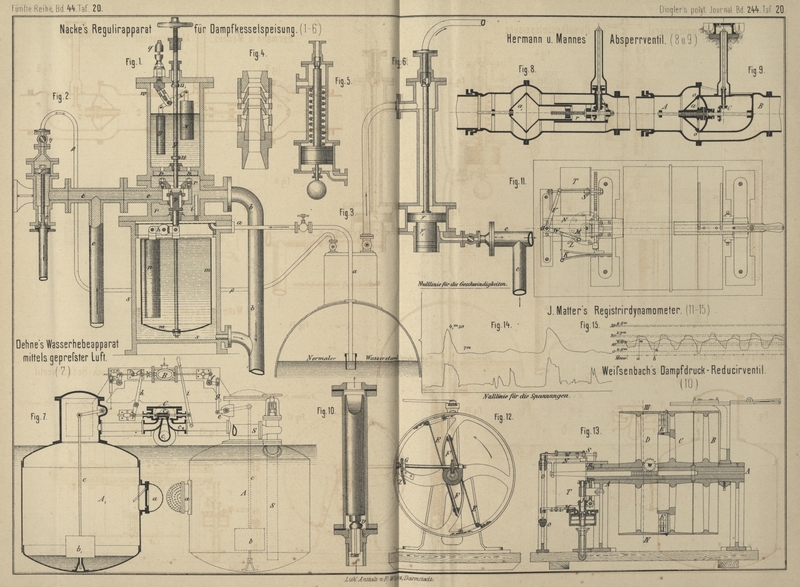

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Nacke's Regulirapparat für Dampfkesselspeisung.

Der Apparat von E. H. Nacke in

Dresden (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 15336

vom 15. Februar 1881), der durch Fig. 1 bis

6 Taf. 20 veranschaulicht ist, gehört zu denjenigen, welche eine

fortwährend arbeitende Speisepumpe oder eine Hochdruckwasserleitung voraussetzen und

bei welchen ein in der Speiseleitung eingeschaltetes Ventil von einem Schwimmer bei

Wassermangel geöffnet und nach Herstellung des Normalwasserstandes wieder

geschlossen wird.

Statt eines gewöhnlichen Hohlschwimmers ist hier ein stets mit Wasser gefüllter

Schwimmtopf m (Fig. 1) in

Verbindung mit einem am

besten aus Blei zu fertigenden Vollkörper n benutzt,

m und n sind an den

entgegengesetzten Enden des um einen festen Punkt drehbaren Hebels h angehängt. Diese Schwimmervorrichtung ist in einem

Gefäſse s untergebracht, in welches oben das Standrohr

a mündet, während dasselbe unten durch einen

Stutzen mit dem Speiserohr b in Verbindung steht. Das

Gefäſs s wird daher, je nachdem die Mündung des

Standrohres a unter oder über Wasser liegt, mit Wasser

gefüllt oder leer sein. Der Bleicylinder n wird nun so

schwer gemacht, daſs er den Topf m hebt, wenn das

Gefäſs s gefüllt ist, umgekehrt aber von jenem gehoben

wird, wenn das Gefäſs leer ist.

Das Ventil v, dessen Spindel sich auf den Hebel h stützt, befindet sich in einem zweiten auf s aufgesetzten Gefäſse r,

in welches einerseits das von der Speisepumpe kommende Rohr e eintritt und von dem andererseits das Rohr b in den Kessel führt. Als Doppelsitzventil ausgeführt, ist v fast vollständig entlastet und wird daher von dem

Schwimmer leicht gehoben werden können.

Die beiden Gefäſse r und s

stehen durch ein Röhrchen i von etwa 10mm lichter Weite mit einander in Verbindung.

Sobald durch a Dampf in s

eintritt, also die Speisung beginnt, strömt auch eine kleine Dampfmenge durch i in das aus r nach b übertretende Speisewasser und verursacht ein

Geräusch, welches von auſsen die richtige Wirksamkeit des Apparates erkennen läſst.

Ist das Wasser im Kessel über die Mündung des Standrohres gestiegen, so entweicht

der in s vorhandene nicht condensirte Dampf schnell

durch i, so daſs sich das Gefäſs s auch sofort wieder mit Wasser füllen kann. Ist i ein einfaches Röhrchen, so entsteht beim

Dampfausströmen das bekannte knatternde Geräusch; dasselbe geht aber in ein

gleichmäſsiges Summen über, wenn die in Fig. 4

gezeichnete düsenartige Anordnung für das Röhrchen gewählt wird. Die nach r übertretende Dampfmenge soll so gering sein, daſs das

Wasser nur wenig erwärmt und jedenfalls das Ausscheiden fester Stoffe vermieden

wird.

Ein drittes, mit r durch die Oeffnungen p in Verbindung stehendes Gehäuse w enthält wieder eine Schwimmervorrichtung, welche wie

die im unteren Gefäſse aus einem offenen, mit Wasser gefüllten Blechtopf x und einem Bleicylinder y, beide aufgehängt an einem Hebel z,

besteht. Dieselbe hat den Zweck, die im Apparat ausgeschiedene Luft selbstthätig

auszulassen, zugleich aber auch als Alarm Vorrichtung zu wirken, wenn aus irgend

einem Grunde die rechtzeitige Kesselspeisung unterbleibt. Auf der Achse des Hebels

z sitzt ein kleines Excenter, welches ein zu einer

Pfeife q führendes Auslaſsventilchen öffnet, wenn x mit dem Wasserstande in w sinkt. Dies geschieht regelmäſsig in Folge Ansammlung der im Apparate

ausgeschiedenen Luft. Das Entweichen derselben wird jedesmal durch einen kurzen

Pfiff angezeigt. Wenn aber aus irgend einem Grunde die Speisung unterbleibt,

trotzdem der Wasserstand

unter die Mündung des Standrohres a gesunken ist, so

kann der durch a und dann durch i strömende Dampf nicht condensiren; er wird nach w aufsteigen, den Schwimm topfte zum Fallen und Oeffnen des Ventilchens

veranlassen und die Pfeife andauernd zum Tönen bringen, bis der Normalwasserstand im

Kessel wieder hergestellt ist. – Mit Hilfe der Schraubenspindel g, deren Hub durch die Ansätze u und u1

begrenzt ist, kann das Ventil v auch von auſsen

geöffnet und offen gehalten werden, wenn sich dasselbe festgesetzt haben sollte,

oder wenn über die Normalhöhe gespeist werden soll.

Wenn der zu speisende Kessel das Wasser aus einer Hochdruckwasserleitung erhält, so

ist der beschriebene Apparat zur Regulirung der Speisung ausreichend. Wird jedoch

eine fortwährend arbeitende Pumpe benutzt, so muſs in das Druckrohr e derselben eine Sicherheitsvorrichtung eingeschaltet

sein, welche die Steigerung des Druckes über eine bestimmte Grenze hinaus

verhindert. Würde man hierzu ein gewöhnliches Sicherheitsventil benutzen, so müſste

die Belastung desselben auf die gröſstmögliche Kesselspannung eingestellt sein,

wodurch ein bei der gewöhnlichen Betriebsspannung unnöthig groſser Druck in e verursacht werden würde. Es wird deshalb von Nacke die in Fig. 2

dargestellte Einrichtung vorgeschlagen. Ein kleines Ventil i, welches ein Ablaufrohr verschlieſst, ist mit einem Kolben γ verbunden. Der Raum zwischen Ventil und Kolben steht

mit dem Druckrohr e, der Raum über dem Kolben durch das

Rohr β mit dem Kessel in Verbindung. Während der

Speisung wird das Ventil ε durch den auf ihm lastenden

Druck geschlossen gehalten, da der Kolben γ dann auf

beiden Seiten gleich belastet ist. Sobald jedoch das Ventil v geschlossen ist, steigt der Druck in e,

also auch unter dem Kolben und, wenn die Belastung der unteren Kolbenseite die der

oberen um die Ventilbelastung übertrifft, so wird (im Allgemeinen bei jedem

Kolbenhube der Pumpe) das Ventil ε gehoben werden und

das Wasser aus e abflieſsen. Es wird sich also der

Maximaldruck in e nach dem Kesseldruck richten. Dies

ist wichtig z.B. bei Dampfpumpen, welche bei starker Abnahme des Kesseldruckes

leicht zum Stillstand kommen könnten, weil sie den Widerstand eines auf höchste

Kesselspannung eingestellten Sicherheitsventiles nicht zu überwinden im Stande

wären. Der Hahn η dient zur Hervorbringung einer die

Bewegungen des Kolbens γ mäſsigenden Kataraktwirkung. –

Statt des Kolbens γ kann auch eine biegsame Metall-

oder Gummiplatte benutzt werden.

Die Vorrichtung Fig. 6, die

an Stelle der Einrichtung Fig. 2 in

Anwendung kommen soll, hat den Zweck, durch Oeffnen und Schlieſsen eines Ventiles,

welches in die zur Pumpe führende Dampfleitung eingeschaltet ist, die Pumpe in und

auſser Betrieb zu setzen. Letztere darf in diesem Falle keine Todtpunkte haben. Die

Vorrichtung besteht ebenfalls aus einem Ventil ε und

einem Kolben γ; an diesen schlieſst sich hier noch ein

kleinerer Kolben γ1,

der in einem unten offenen Cylinder geführt wird. Der Raum zwischen Ventil und

Kolben steht mit dem Dampfraum des Kessels, der Ringraum unter γ mit dem Druckrohr e in

Verbindung, welches nach dem Regulirapparat (Fig. 1)

führt. Das Dampfventil ε bleibt so lange geöffnet, als

dem Wasser der Eintritt in den Kessel nicht abgesperrt ist; denn so lange ist der

specifische Druck ober- und unterhalb des Kolbens γ

gleich, also der Gesammtdruck wegen der gröſseren Fläche von oben gröſser als von

unten; es wird geschlossen, wenn das Ventil v (Fig.

1) geschlossen ist und der Druck in e in

Folge dessen wächst. – Statt durch Anbringung des Kolbens γ1 die aufwärts auf γ wirkende Kraft zu verkleinern, kann man auch die

abwärts wirkende Kraft durch eine Feder oder ein Gewicht vergröſsern, wie in Fig.

5 angegeben ist.

Whg.

Tafeln