| Titel: | Junker und Ruh's Fräsmaschine für Hohlzahnräder. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 272 |

| Download: | XML |

Junker und Ruh's Fräsmaschine für Hohlzahnräder.

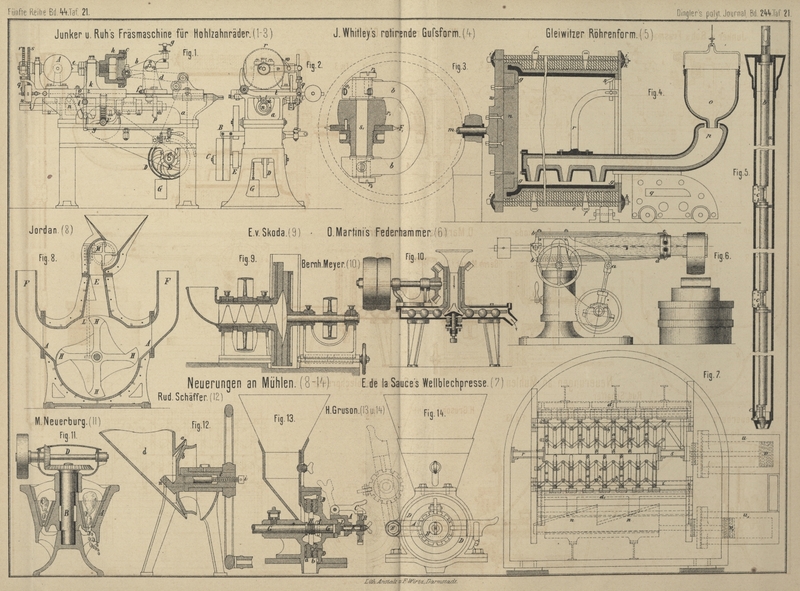

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Junker und Ruh's Fräsmaschine für Hohlzahnräder.

Zur Herstellung von Zahnkränzen mit innerer Verzahnung haben Junker und

Ruh in

Karlsruhe (* D. R. P. Kl. 49 Nr.

17039 vom 19. Juli 1881) die in Fig. 1 bis

3 Taf. 21 gezeichnete Fräsmaschine vorgeschlagen. Der Arbeitsgang ist

derart, daſs der eingespannte Zahnkranz mittels einer Curvenscheibe dem Fräser

zugeschoben und, dieser nach vollbrachtem Einschnitt aus demselben herausgehoben

wird, um nun eine Verdrehung des eingespannten Zahnkranzes um einen Theilstrich zu

gestatten.

Auf dem Maschinenbett a (Fig. 1 und

2 Taf. 21) läuft der Fräser in einem Träger b, welcher am Ständer d drehbar befestigt

ist. Eine starke, flache Feder f drückt den

Werkzeugträger b beständig gegen den Ständer d zurück, soweit dies Stellschrauben g zulassen; die Frässcheibe wird durch diesen Druck und

ferner durch die Spannung des Riemens nach unten gezogen. Die Schrauben g bestimmen demnach die Schnitttiefe des Fräsers und

gleichen auch die Verschiedenheit im Durchmesser derselben aus.

Die zu fräsenden Zahnkränze werden in einen schmiedeisernen Ring eingepreſst, mit

welchem sie in den Einspannkopf h eingelegt werden;

eine Mutter c sichert diese auſserordentlich leicht

lösbare Verbindung. Das Einspannfutter h lagert mit

seiner Welle in Ständern des Schlittens k, welcher

durch die Curvenscheibe l der Antriebwelle n langsam vorwärts gegen das Werkzeug und rasch

rückwärts getrieben wird. Die eigentliche Curvenbahn, in welcher sich die Leitrolle

o des Schlittens bewegt, ist nicht von beiden

Seiten gleichmäſsig geschlossen; vielmehr greifen die Führungsleisten nur so weit um

die Curvenrolle, als gerade nothwendig ist. Diese Anordnung gestattet ein leichtes

Ausheben der Curvenrolle, um den Schlitten nach Fertigstellung eines Rades weit

genug vom Werkzeug zurück ziehen und das Werkstück bequem auswechseln zu können.

Bei jedem Vorschub des Schlittens wird eine Zahnlücke geschnitten. Ist dies

geschehen, so hebt eine auf der Welle n befindliche

Daumenscheibe p den Träger b und auf diese Weise den Fräser aus dem Einschnitt heraus, so daſs nun

der Schlitten unbehindert zurücklaufen kann. Während dieses Vorganges erfolgt nun

die Drehung des Einspannkopfes um eine Zahntheilung durch folgende Anordnung. Auf

der Achse e des Einspannkopfes sitzen zwei Sperrräder

r und s mit gleicher

Zähnezahl, als die zu schneidenden Zahnkränze erhalten sollen; das Rad r besorgt die Drehung des Spannfutters und s das Festhalten der Spindel beim Schneiden. Beide

Scheiben werden durch einen Hebel t bezieh. dessen

Sperrklinken bewegt, welcher durch einen Keil u auf dem freien Ende

der Antrieb welle n im entsprechenden Augenblick

gehoben wird. Der kürzere Schenkel des Hebels t greift

mit seiner entsprechend geformten Spitze in die Einschnitte des Theilrades s ein, um dasselbe während des Schneidens der

Zahnlücken festzuhalten. Beim Heben des Hebels t wird

zuerst diese Spitze auſser Eingriff mit dem Theilrad gesetzt; beim weiter

andauernden Heben legt sich der Bolzen z an die obere

Rundung des Schlitzes in dem Hebel qg an und hebt auch diesen, q ist mit

dem Hebel u, welcher sich um die Achse e dreht, verbunden und v

trägt die Sperrklinke w, so daſs beim Heben des Hebels

v das Sperrrad r um

einen Zahn weiter gedreht wird. Sinkt nun der Hebel t,

wenn der Keil un sich weiter dreht, so wird seine Klinke das Rad s festhalten. Dieses Spiel wiederholt sich, bis die

letzte Zahnlücke geschnitten ist und die Maschine dadurch selbstthätig abgestellt

wird, daſs die Nase der Scheibe A, welche durch

Kegelräder von der Welle n entsprechend den

Theilscheiben r und s

bewegt wird, an den doppelarmigen Hebel z anstöſst.

Geschieht dies, so löst der Hebel z die Stange y aus und das Gewicht G

kann die Ausrückgabel B so bewegen, daſs der Riemen von

der festen auf die lose Riemenscheibe gelegt wird.

Der Gesammtantrieb der Maschine wird von der Welle C,

welche mit einer festen und einer losen Riemenscheibe versehen ist, abgeleitet; eine

Riemenscheibe Dq dient, wie aus den Figuren zu ersehen, zur Bewegung des

Werkzeuges und Riemenscheibe E zum Antrieb der Welle

n durch das Schneckengetriebe F.

Die Construction des Werkzeugträgers ist beachtenswerth und in Fig. 3

besonders gezeichnet. Der Fräser F1 sitzt auf einer angegossenen Hülse der

Riemenscheiber r1,

gegen welche sie durch eine Mutter angepreſst wird, während ein Splint ihre Stellung

sichert. Die Drehspindel s1 ist in zwei Büchsen gelagert und hier durch Schrauben gesichert. Um nun

den Fräser genau in die Mittellinie der zu schneidenden Zahnkränze einstellen und

auch um den entstehenden Spielraum bei erfolgter seitlicher Abnutzung der Scheibe

r1 ausgleichen zu

können, sind seitliche Stellschrauben r2 vorgesehen. Die Spindel s1 wird durch eine Klemmschraube o1, welche durch den

Guſskörper des Bügels b und die Stahlbüchse geht, an

jeder Drehung verhindert.

Mg.

Tafeln