| Titel: | J. Matter's Registrir-Dynamometer. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 286 |

| Download: | XML |

J. Matter's Registrir-Dynamometer.

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

J. Matter's Registrir-Dynamometer.

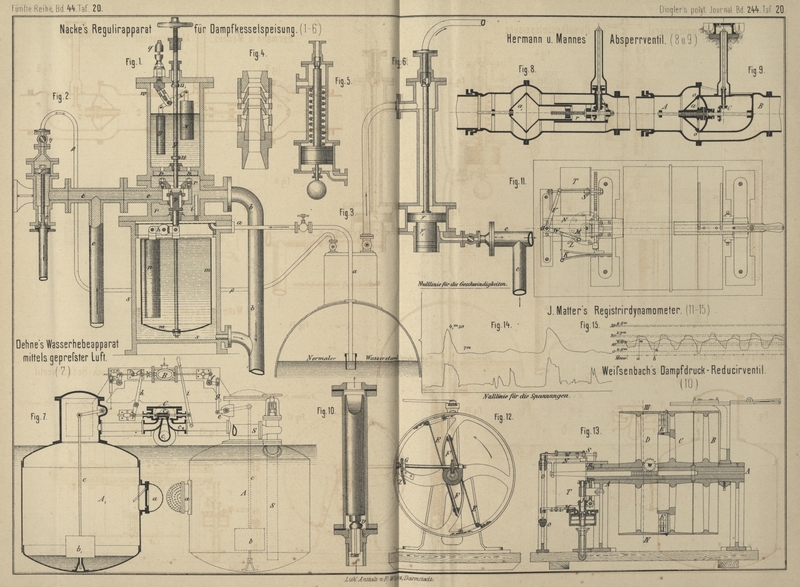

Dieser von J. Matter (vom Hause Dollfus-Mieg und Comp.) construirte und durch Fig. 11 bis

13 Taf. 20 nach dem Bulletin de Mulhouse, 1881 Bd. 51 S.

433 veranschaulichte Apparat verzeichnet sowohl die Spannung, wie auch

die Geschwindigkeit eines eine Arbeitsmaschine treibenden Riemens und gestattet

auſserdem, den Arbeitsverbrauch (das Product aus Spannung und Geschwindigkeit) in

jedem Augenblicke direct abzulesen.

Eine hohle Welle A, in zwei Ständern gelagert, trägt 3

Riemenscheiben. Der von der Transmission kommende Riemen wird auf die Scheibe C bezieh. auf die Leerscheibe B gelegt, während die Scheibe D durch einen

Riemen mit der zu untersuchenden Arbeitsmaschine verbunden wird. Die Scheibe C überträgt die Bewegung auf D durch zwei Blattfedern E, welche sich dabei

auf Leitbögen F auflegen. Die Form dieser Körper F ist auf empirischem Wege derart bestimmt, daſs die

relative Drehung der Scheiben C und D gegen einander proportional der zu übertragenden

Umfangskraft, d.h. der Differenz der Spannungen im führenden und im geführten

Riementrum ist. Durch eine an C befestigte Zahnstange

Z, in welche ein Getriebe G eingreift, wird die relative Drehung von D

gegen C auf eine in D

gelagerte Welle und von dieser durch ein zweites Getriebe auf eine in der Hohlwelle

A steckende, mit Kämmen versehene Spindel

übertragen, und zwar muſs die achsiale Verschiebung dieser Spindel proportional der

relativen Drehung, folglich auch der Umfangskraft sein. An dem aus A hervorstehenden Theil der Spindel ist ein (in der

Zeichnung nicht sichtbarer) Schreibstift angebracht, welcher die Verschiebung direct

auf die langsam sich drehende Trommel T

aufzeichnet.

Zur Messung der Geschwindigkeit ist ein hydraulisches Tachometer benutzt. Von der

Welle A wird durch Kegelräder eine stehende Welle J, welche am unteren Ende Schaufeln trägt, angetrieben.

Die letzteren bewegen sich in einem geschlossenen und mit Wasser gefüllten Gehäuse,

auf dessen Boden Rippen angebracht sind. Das Gehäuse ist ebenfalls drehbar, wird

aber verhindert, an der Rotation theilzunehmen, indem ein an demselben befestigter

Arm L sich gegen den auf der stehenden Welle O befestigten und mit der Feder K verbundenen Arm M (in Fig. 11

punktirt) legt. Je nach der Geschwindigkeit der Welle J

bezieh. der Welle A wird indessen durch den

hydraulischen Widerstand im Gehäuse der Widerstand der Feder K mehr oder weniger überwunden und dem Gehäuse eine geringe Drehung

ertheilt werden, welche durch die Arme L und M auch auf die Welle O

übertragen wird. Von dieser wird durch den Arm V dem

Schreibstift

S, welcher ebenfalls die Trommel T berührt, eine entsprechende Verschiebung ertheilt.

Die Form der Arme L und M

ist (gleichfalls durch Versuche) so bestimmt, daſs der Ausschlag des Schreibstiftes

proportional der Geschwindigkeit der Welle A wird,

welche noch durch einen Tourenzähler controlirt werden kann. Man erhält auf diese

Weise auf demselben Blatt zugleich eine Curve der Umfangskraft und eine Curve der

Geschwindigkeit. – Um das Product aus beiden in jedem Augenblick ablesen zu können,

ist auf der Welle O noch ein Arm W mit Schreibstift angebracht, welcher sich über einer

Tafel N bewegt. Diese ist mit der in A steckenden Spindel verbunden und nimmt, auf

horizontalen Schienen geführt, an der Verschiebung derselben theil. Für die relative

Bewegung des an W befindlichen Schreibstiftes gegen die

Tafel N ist also sowohl die Umfangskraft, wie die

Geschwindigkeit bestimmend. Man kann nun auf der Tafel Curven gleicher Arbeitsgröſse

verzeichnen und dann aus der Lage des Schreibstiftes den betreffenden Werth

jederzeit erkennen.

In Fig. 14 sind die beiden auf die Trommel T

aufgezeichneten Curven dargestellt, welche sich beim Betriebe eines Selfactor

ergeben haben. Beide haben ihre Nulllinien auf entgegengesetzten Seiten, so daſs man

sich die obere Curve, d. i. die der Geschwindigkeiten, umgekehrt zu denken hat, wenn

die Nulllinien zusammenfallen und die Ordinaten gleiche Richtung haben sollen.

Dasselbe gilt von den Curven Fig. 15,

welche einer Watermaschine entnommen sind; auſserdem erscheint hier die eine Curve

gegen die andere um das Stück ab verschoben, so daſs

der Punkt m der Geschwindigkeitscurve dem Punkte n der Spannungscurve entspricht.

Whg.

Tafeln