| Titel: | Zur chemischen Technologie des Glases. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 298 |

| Download: | XML |

Zur chemischen Technologie des

Glases.

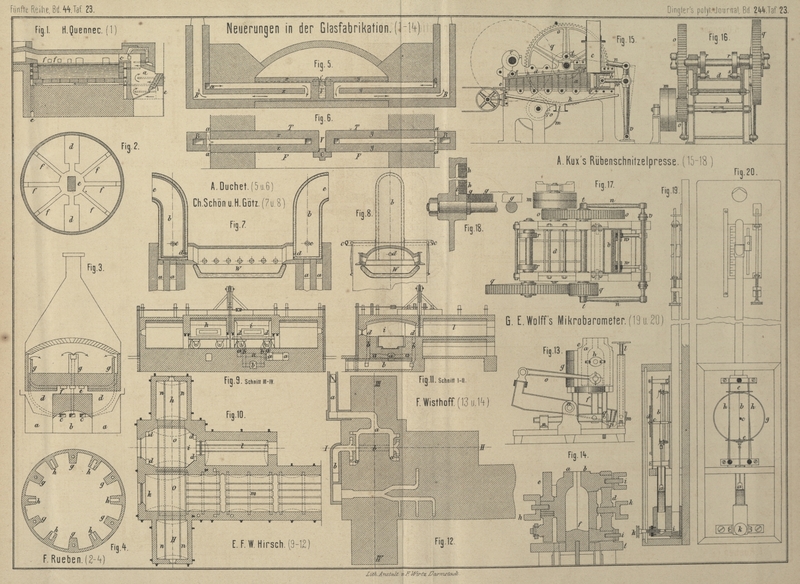

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

(Patentklasse 32. Fortsetzung des Berichtes S. 115

Bd. 240.)

Zur chemischen Technologie des Glases.

H.

Quennec in Paris (* D. R. P. Nr. 14 617 vom 11. December 1880) läſst bei dem

mit Arbeitsöffnungen f (Fig. 1 Taf.

23) versehenen Wannenofen die zur Verbrennung der im

Generator a erzeugten Gase erforderliche Luft bei e eintreten und durch Kanäle ziehen, welche in den

Wandungen der Wanne und des Generators liegen, so daſs sie möglichst erhitzt bei c mit den Generatorgasen zusammentrifft.

Bei dem Glasschmelzofen von Renard und Comp. in Paris (* D. R. P. Nr. 13608 vom 20. August 1880) tritt die Flamme

durch zwei einander gegenüber stehenden Oeffnungen oben in den Ofen ein, die

Feuergase entweichen an der Sohle, um ihre Wärme an einen Generator abzugeben (vgl.

Wagner's Jahresbericht, 1881 S. 460).

Der Glasschmelzofen mit directer

Gasfeuerung von F. Rueben in

Oberhausen (* D. R. P. Nr. 14599 vom

1. Januar 1881) hat zwei gegenüber liegende Generatoren d (Fig. 2 bis

4 Taf. 23), welche unmittelbar über dem Kanal a angelegt sind. Die von dem freien Raum b

aus in die Kanäle c eintretende Luft trifft erwärmt mit

den durch die Kanäle f aus dem Gassammler e und den Generatoren zuströmenden Gasen zusammen und

steigt damit durch die Rohre g aufwärts, während die

Feuergase etwa 15cm über der Sohle des

Schmelzraumes durch 6 Füchse h in den Schornstein

entweichen. Das über die Hafenränder ablaufende oder bei Bruch eines Hafens

auslaufende Glas wird durch eine Oeffnung aus dem Vorsetzstein von dem Hafen

abgelassen und herausgezogen. Die Regulirung der Luft findet in dem Luftsammler

statt, zu welchem man durch einen angelegten Kreuzkanal gelangt, dessen Eingang

durch eine Thür verschlossen ist. Die Regulirung des Feuers geschieht durch

Beschickung der Generatoren in gröſseren oder kleineren Zwischenräumen und durch

mehr oder weniger Luftzutritt zu den Rosten.

Für Glasschmelzöfen zu ununterbrochenem

Betrieb empfiehlt A. Duchet in

Paris (* D. R. P. Nr. 15153 vom 25.

Januar 1881) eine schwimmende Zwischenwand

aus feuerfestem Thon, in deren festen Theilen x, y

(Fig. 5 und 6 Taf. 23)

der Länge nach Kaltluftkanäle laufen. In diese tritt die Luft auſsen bei a ein, durchströmt sie in der Pfeilrichtung und

entweicht bei B in Kamine. Der ebenfalls aus

feuerfestem Thon hergestellte bewegliche Theil C der

Zwischenwand schwimmt vor dem Schlitz V auf dem

flüssigen Glase, in welches er zu etwa ⅔ seiner Höhe eintaucht, wobei sich die

beiden Seitentheile des Kreuzes an den Rand x und y legen und so den oberen Theil des Schlitzes

absperren. Da der Strom des Glases aus dem Schmelzraum F nach dem Arbeitsraum T geht, so wird der

Schwimmer durch die Glasmasse immer gegen x und y angedrückt.

Ch. A. W. Schön und H. Götz in

Hamburg (* D. R. P. Zusatz Nr. 12920

und 12922 vom 14. Februar 1880) wollen die Leuffgen'sche Metallwanne (vgl. 1881 239 * 129) innen noch mit einer Isolirung aus Thon

versehen und auf dieser die Glaskruste durch starke Kühlung der Wanne erzielen. Um

den Schmelzofen für ununterbrochenen Betrieb geeignet zu machen, wird zwischen die

gabelförmig getheilten Gaskanäle a (Fig. 7 und

8 Taf. 23) ein Schacht b gesetzt, welcher

mit durch Wasser, Luft oder Dampf gekühlten Doppelwandungen aus Metall versehen,

unter Umständen auch mit feuerfesten Stoffen ausgefüttert ist. Das mit Holzkohle,

Kokes oder anderen Brennstoffen gemischte rohe Frittglas, Brüchglas oder Glasgemenge

wird durch die Oeffnung e eingeworfen, die

erforderliche Verbrennungsluft durch Rohre c

eingeblasen. Das geschmolzene Glas flieſst durch die Oeffnung d in die Wanne W, aus

welcher es zum weiteren Ausarbeiten oder zum Gieſsen entnommen wird (vgl. Krigar 1881 240 * 121).

Schön und Götz (* D. R. P.

Nr. 12929 vom 29. Juli 1880 und Zusatz Nr. 16481 vom 15. Februar 1881) machen ferner

den Vorschlag, Glasgieſs- und Schöpfkellen sowie auch

fahrbare Pfannen mit doppelten Wandungen herzustellen, welche mit Wasser, Dampf oder

Luft gekühlt werden.

Bei dem in Fig. 9 bis

12 Taf. 23 dargestellten Streckofen für

Tafelglas von E. F. W. Hirsch in Radeberg, Sachsen (* D. R. P. Nr. 14436 vom 29. August

1880) soll durch Anfügung der beiden Räume h

und H

zu beiden Seiten des

Streckofens i und Kühlofens k und unter Benutzung des Schienengeleises n

und der beiden Steine o und O der Betrieb zu einem ununterbrochenen gestaltet werden. Das Strecken der

aus der Vorwärmröhre l kommenden Walze geschieht auf

Stein o, während die gestreckte Tafel auf dem Stein O aus dem Kühlofen k in

den Kühlkanal m gehoben wird. Der Stein O wird dann in den Raum H

geschoben, während der Stein o in den Kühlofen k gelangt, um seine Platte an den Kühlkanal m abzugeben. Beide Steine werden dann zurückgeschoben,

und zwar o in h und O in i, worauf das auf

einander folgende Strecken und die Abgabe an den Kühlkanal wieder vor sich geht. Die

Arbeit kann auch so ausgeführt werden, daſs der Stein o

nach dem Strecken in den Kühlofen h gelangt, während

der Stein O hierauf im Streckofen zum Strecken dient,

um dann in den Kühlofen H geschoben zu werden, worauf

dann der Stein o aus Kühlofen h nach k geschafft wird, um sich seiner

Platte nach m zu entledigen; hierauf kehrt der Stein

o zum Strecken nach i

zurück, während H zur Platten abgäbe nach k geht.

Um das Anlaufen des Glases zu verhüten, münden die aus dem Horizontalschnitt Fig.

12 ersichtlichen Gaskanäle a an den mit d bezeichneten vier Ecken des Streckofens i (Fig. 9 bis

11). Hier münden auch die Luftzuführungskanäle b, so daſs Luft und Gas sich daselbst vereinigen und verbrennen. Nach dem

Einbringen der Walze in dem Streckofen wird nun der Luftzutritt durch die Kanäle b so weit abgestellt, daſs die völlige Oxydation der

Flamme aufhört. Sobald aber das gestreckte Glas aus dem Streckofen in den Kühlraum

geschafft ist, läſst man zur Erreichung der erforderlichen Temperatur die Luft

wieder zutreten.

Bei der Flaschenform von F.

Wisthoff in Königssteele (* D. R. P. Nr. 15937 vom 13. Januar 1881) wird der Hebel mn (Fig. 13 und

14 Taf. 23) gedreht, sobald man auf den Fuſstritt l tritt, und durch Stange o die Form d, e geschlossen. Gleichzeitig wird Hebel p, q gedreht und dadurch der Boden f gehoben. Bei dieser Einrichtung ist der Flügel d fest mit der Bodenplatte t verbunden, der Seitentheil e mit d durch ein Gelenk g. An

die Stücke d und e werden

nun die verschiedenen Formtheile a und b, welche den Seitentheilen der herzustellenden

Flaschen entsprechen, mittels Schrauben h und i befestigt, das auswechselbare Firmenschild mittels

Schraube k.

Tafeln