| Titel: | Neuerungen an Wasserröhrenkesseln. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 342 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Wasserröhrenkesseln.

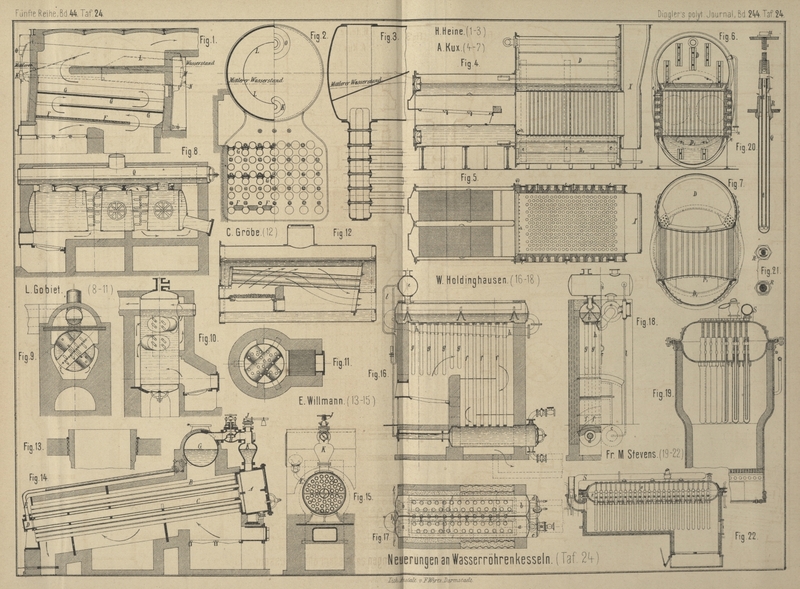

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Neuerungen an Wasserröhrenkesseln.

Im Anschluſs an den früheren Bericht über Dampfkessel mit Wasserröhren (vgl. 1880 238 * 188. 1881 239 * 338. 241 * 90) sind zunächst einige Neuerungen an mehreren der

dort besprochenen Kessel anzuführen.

Fig.

1 bis 3 Taf. 24

zeigen eine neue Anordnung von H. Heine in

Berlin (* D. R. P. Nr. 15983 vom 18.

Mai 1881), welche sich noch mehr als die früher patentirten

Constructionen (vgl. 1880 238 * 368) an den alten Alban'schen Kessel (vgl. 1849 112 * 1) anschlieſst. Das mittlere weite Rohr ist weggelassen und die

engen Röhren sind dementsprechend nicht in concentrischen Reihen, sondern in

horizontalen bezieh. verticalen Schichten wie bei allen ähnlichen Kesseln

angeordnet. Es ist hierdurch die Heizfläche gegen früher noch vermehrt. Der

wesentliche Unterschied zwischen dem Alban'schen und

dem Heine'schen Kessel besteht nun darin, daſs bei

ersterem die Endkammern durch eine vorgeschraubte Kopfplatte verschlossen sind,

welche, um zu den Röhren zu gelangen, entfernt werden muſs, während bei letzterem

die Kammern ringsum fest vernietet sind und in der Kopfplatte vor jeder Röhre eine Oeffnung mit

Verschluſsdeckel angebracht ist, ähnlich wie bei den Kesseln von Watt und von Sinclair. Von

den letzteren unterscheidet sich der Heine'sche Kessel

durch die Art der Verankerung der ebenen Kammer wände, sowie durch die

Verschluſsdeckel, welche schon in dem früheren Bericht besprochen wurden. Die Anker,

als kräftige Hohlanker ausgeführt, sind in der Anzahl möglichst vermindert. Während

bei dem Watt'schen Kessel jede Röhre bezieh. jede

Zugangsöffnung in der äuſseren Wand von vier Ankern umgeben ist und bei dem Sinclair'schen Kessel von drei, befinden sich bei dem

Heine'schen Kessel neben jeder Oeffnung nur zwei

Anker. Dieselben sind wie aus Fig. 2

ersichtlich, nicht gegen einander versetzt, so daſs die Kammern möglichst wenig

versperrt werden. Es ist dies wichtig für die Einbringung der inneren

Verschluſsdeckel wie auch für die innere Reinigung der Röhren, indem es möglich

wird, nach Oeffnung einer geringen Anzahl der Deckel sämmtliche Röhren mittels eines

Wasserstrahles auszuspülen. – Die Röhren haben einen äuſseren Durchmesser von 89mm, die Zugangsöffnungen einen solchen von 94mm. Der äuſsere Durchmesser der Hohlanker beträgt

40, der innere 20mm.

Eine weitere Neuerung betrifft die Führung der Heizgase. Durch passend behauene

Chamottesteine F, welche zwischen die Röhren der

untersten Reihe eingelegt sind, ist eine geschlossene Decke über dem Feuerraum

gebildet, welche verhindert, daſs die Gase sofort durch ausgedehnte Heizflächen

abgekühlt werden, und hierdurch eine bessere Verbrennung herbeiführt. Diese

Einrichtung ist namentlich für bituminöse Kohlen, welche eine langflammige

Verbrennung erfordern, beabsichtigt. Wird, wie gezeichnet, die zweite

Horizontalreihe der Röhren fortgelassen, so können die Steine F bequem von unten eingelegt und ausgewechselt werden.

Für die weitere Führung der Gase sind Guſseisenschienen G eingelegt. Dieselben bilden mit den angrenzenden Wasserröhren

Sammelrinnen für Ruſs und Flugasche, welche mit Hilfe eines durch die Hohlanker

eingeführten Dampfrohres gereinigt werden können.

Um die Niederschläge aus dem Wasser bequem entfernen zu können, wird das

Speisewasser, welches bei K durch den vorderen Kopf des

Oberkessels eintritt, nicht direct in den Kessel, sondern zunächst in einen

eingelegten Schlammsammler L eingeleitet, aus dem es

vorn oben in den Kessel überströmt. Der Schlamm kann durch die Leitung N zeitweilig abgeblasen werden. Durch das im hinteren

Kopf angebrachte Mannloch M ist dieses Gefäſs L im Inneren zugänglich; es kann auch so eingerichtet

sein, daſs man dasselbe durch M ganz herausziehen kann.

Die Dampfentnahme erfolgt bei O.

An dem unter Nr. 3340 patentirten Flammrohr- und Röhrendampfkessel von A. Kux in Berlin (vgl. 1880 238 * 265) sind ebenfalls mehrere Neuerungen angebracht, auf welche drei

Zusatzpatente ertheilt sind. Das erste betrifft die aus Fig. 4 bis

7 Taf. 24 ersichtliche Verankerung (* D. R. P. Nr. 15673 vom 19. März

1881) der beiden Kesseltheile D und D1 mit einander durch

Flacheisen e. Dieselben entlasten die Röhren von dem

Zug, mit welchem die beiden Theile aus einander getrieben werden. Die Anker liegen

auſserhalb des die Röhren einschlieſsenden Mauerwerkes.

Um den Kessel auch als Schiffskessel benutzen zu können, ist, wie in Fig. 4 und

5 dargestellt, am hinteren Kesselende ein Blechschornstein X angenietet. Ferner sind die Seitenmauern durch leicht

abnehmbare Blechplatten mit daran geschraubten Chamottesteinen von der aus Fig.

5 und 6

ersichtlichen Form ersetzt. Diese Einrichtungen bilden den Gegenstand des zweiten

Zusatzpatentes (* D. R. P. Nr. 16803 vom 15. Mai 1881). Zur bequemen Reinigung der

Röhren ist unten vor denselben ein Dampfrohr z

eingelegt, welches gegenüber jedem Röhrenzwischenraum eine Düse trägt.

Endlich ist als dritter Zusatz (* D. R. P. Nr. 17042 vom 13. August 1881) die in Fig.

7 gezeichnete Form der Rohrplatten p und p1 patentirt. Während

dieselben früher eben waren, sind sie hiernach auſsen ausgebaucht und dadurch

wesentlich widerstandsfähiger geworden.

F. A.

Neumann in Aachen (* D. R. P. Nr. 11372 vom 2. April 1880) hat bei dem unter Nr.

9437 patentirten Kessel (vgl. 1880 238 * 266), dessen

Eigenthümlichkeiten in den unten eingebauten kofferartigen und von Wasserröhren

durchzogenen Kasten besteht, auch von oben in den Dampfraum einen derartigen Kasten

zum Zwecke der Dampftrocknung eingehängt. Derselbe wird von den abziehenden

Feuergasen durchströmt. Bei einer anderen Anordnung ist zu dem gleichen Zweck einer

der unteren Kasten auf einer Seite des Kessels so hoch nach oben fortgesetzt, daſs

er in den Dampfraum hineinreicht.

Einige Aehnlichkeit mit dem Neumann'schen Kessel hat der Kessel von L. Gobiet in

Düsseldorf (* D. R. P. Nr. 15833 vom

9. April 1881), welcher in Fig. 8 und

9 Taf. 24 abgebildet ist. Statt der eingebauten Kasten sind hier jedoch

quer durch den Kessel hindurchgehende kegelförmige Feuerrohre angebracht, welche

nach Art der Gallowayröhren bei Flammrohrkesseln kreuzweise eingesetzt sind. Diese

Feuerrohre, durch welche die Heizgase in der angedeuteten Weise geführt werden, sind

wieder von einer gröſseren Anzahl enger Wasserröhren quer durchzogen. Dieselben

können entweder schraubenartig gegen einander versetzt, oder in abwechselnden

Schichten sich kreuzend und in jeder Schicht parallel zu einander eingesetzt werden.

Ueber dem Kessel ist ein beiderseits durchgehender Dampfsammler Q angeordnet, welcher von den abziehenden Heizgasen

bestrichen wird. – Fig. 10 und

11 Taf. 24 zeigen die gleiche Einrichtung bei einem stehenden Kessel. Im Gegensatz zu dem Neumann'schen Kessel erscheinen diese Constructionen

hinsichtlich der Festigkeit sehr vortheilhaft, da die Feuerrohre gleichsam Anker für

den Kessel bilden. Beiden Kesseln fehlt aber eine kräftige Wasserströmung, welche

namentlich für die Reinhaltung der Röhren so wichtig ist.

Ganz zweckmäſsig, auch in letztgenannter Beziehung, dürfte die

von C. Gröbe getroffene Anordnung sein, welche nach Glaser's Annalen, 1881 S.

109 in Fig. 12

Taf. 24 dargestellt ist. In einen Kessel von groſsem Durchmesser ist ein ebenfalls

verhältniſsmäſsig weites Flammrohr eingebaut. Dasselbe geht jedoch nicht wie

gewöhnlich ganz durch, sondern ist an den Enden durch Böden verschlossen und nur

unten durch zwei Stutzen mit den Stiroplatten des Kessels verbunden; zwischen die

sichelförmigen beiden Böden des Feuerrohres sind enge, geneigt liegende Wasserröhren

eingesetzt, in welchen mit der Dampfentwickelung eine kräftige Strömung nach vorn,

d. i. dem Zuge der Heizgase entgegen, eintreten wird. In dem auſserhalb des

Feuerrohres befindlichen Wasser wird dann die Rückströmung nach hinten stattfinden.

Der Kessel bietet bei kleiner Grundfläche ziemlich groſse Heizfläche und auch für

gewöhnliche Verhältnisse genügenden Wasser- und Dampfraum. Ein Kessel von 4m Länge und 1m,7

Durchmesser erhält z.B. einen inneren Feuerkessel von 1m Durchmesser mit 21 Wasserröhren und damit eine Heizfläche von 40qm. Dabei ist ein Theil des Mantels mitgerechnet,

der Kessel also eingemauert vorausgesetzt. Die Röhren können von auſsen mittels

Dampfstrahl gesäubert werden; für die innere Reinigung ist in der vorderen

Kesselstirnwand ein Mannloch angebracht. Der innen liegende Rost wird für

Steinkohlen verwendet. Für leichtere Brennmaterialien (Holz, Torf, Braunkohle) soll

derselbe vorgelegt werden. Mit Rücksicht auf den groſsen Durchmesser des Feuerrohres

erscheint es sehr zweckmäſsig, dasselbe aus Wellblech herzustellen.

Von anderer Art als die vorgenannten ist der Dampferzeuger von

E.

Willmann in Dortmund (* D. R. P. Nr. 13449 vom 16. October 1880). Derselbe ist in

Fig. 13 und 14 Taf. 24

dargestellt. Den Haupttheil bildet ein etwas geneigt liegendes Röhrenbündel, aus

einem mittleren weiten Rohr C und einer groſsen Zahl

enger Röhren B bestehend, welche sämmtlich mit ihrem

vorderen Ende in dem Boden eines cylindrischen Kastens A befestigt sind. Am hinteren Ende sind die Röhren B geschlossen, das Rohr C dagegen ist mit

einem Guſskopf D verbunden, von welchem eine über dem

Mauerwerk liegende Röhre E nach dem Oberkessel G führt. Derselbe kann für beliebig viele solcher

Röhrenbündel mit zugehörigen Köpfen A gemeinschaftlich

sein. Jeder dieser Köpfe A ist dann durch einen

guſseisernen Aufsatz K mit Sicherheitsventil J und Absperrventil H mit

dem Kessel G verhunden. Das Speisewasser wird in den

letzteren eingeführt und gelangt durch die Röhren E und

C und den Kopf A in

die engen Siederöhren B. Es ist hiernach dem in diesen

Röhren sich entwickelnden Dampfe das Aufsteigen auſserordentlich erschwert;

namentlich gilt dies von den unteren direct über dem Feuer liegenden Röhren. Die

freie Wasseroberfläche ist, abgesehen von dem Kessel G,

in welchem jedenfalls nur eine geringe Verdampfung stattfinden wird, ungewöhnlich

klein. Die ganze Anlage muſs mithin als eine unzweckmäſsige bezeichnet werden.

Beachtenswerth ist die Befestigung der Röhren B in dem

Boden von A, welche durch Fig. 15

veranschaulicht ist. Die Röhrenenden sind kegelförmig abgedreht und mittels eines

umgelegten gewellten Kupferringes, welcher ohne Löthnaht hergestellt ist, durch

festes Eintreiben gedichtet.

Bei dem in Fig. 16 bis

18 Taf. 24 dargestellten Kessel von W. Holdinghausen in

Siegen (* D. R. P. Nr. 15517 vom 11.

Februar 1881) sind verticale Wasserröhren in Verbindung mit zwei Ober-

und zwei Unterkesseln verwendet. Die Oberkessel a und

b sind am hinteren Theile mit den kürzeren

Unterkesseln c und d durch

je zwei Reihen beiderseits eingeschraubter Röhren f

verbunden, während in den vorderen Theil (über dem Roste) Field'sche Röhren g eingeschraubt sind. Die Gewinde der Röhren sind

verzinkt, damit sie nicht rosten, dicht schlieſsen und leicht wieder

herausgeschraubt werden können. Unten zwischen den beiden Kesseln a und b liegt ein nach

vorn ansteigendes Rohr h, welches auf seiner ganzen

Länge Field'sche Röhren i trägt und vorn mit a, hinten mit b verbunden

ist. Ein kleiner, oben aufgesetzter Querkessel e dient

als Dampfsammler. Derselbe ist durch dünne Schmiedeisenröhren l (Fig. 18),

in welche Wasserstandszeiger und Probirhähne eingeschaltet sind, mit den

Unterkesseln c und d

verbunden. Der Wasserstand wird in Folge dessen in den Gläsern viel ruhiger bleiben,

als wenn dieselben direct mit den Oberkesseln verbunden wären; doch liegt die Gefahr

einer Verstopfung der Röhren l nahe.

In die Kessel a bis d sind

zur Befestigung der Röhren unten bezieh. oben dicke Platten eingesetzt. In der

oberen Wandung von a und b

befinden sich Oeffnungen zum Einsetzen, Reinigen und Auswechseln der Röhren.

Dieselben werden durch kleine Deckel und Bügel verschlossen. Die Seitenwände, des

Mauerwerkes sind theilweise durch bequemer fortzunehmendes doppeltes Wellblech in

Verbindung mit irgend einem schlechten Wärmeleiter ersetzt. Das Speisewasser wird

(nach der Zeichnung) in einen der Unterkessel eingeführt. Es findet daher eine

gewisse Gegenströmung, aber kein Wasserumlauf statt.

Endlich ist noch in Fig. 19 bis

22 Taf. 24 ein etwas eigenartiger Dämpfentwickler von Fr. M.

Stevens in Boston (* D. R. P. Nr. 15954 vom 29. September 1880) abgebildet, welcher

hauptsächlich für Locomotiven bestimmt ist. Der eigentliche Kessel ist aus zwei

rechteckigschüsselförmigen Platten, welche mit den Flanschen zusammengenietet sind,

hergestellt. Mit dem auf diese Weise in der Mittelebene gebildeten Vorsprung ruht

der Kessel auf dem Rande eines eisernen, mit feuerfestem Material ausgesetzten

Kastens, der an einem Ende vertieft ist und hier den Rost aufnimmt. In den Kessel

sind von unten eine groſse Anzahl (bis zu 500) Doppelröhren eingesetzt, weiche

zugleich einen Theil einer Verankerung für die ebenen Kesselplatten bilden. Die von

den Field'schen Röhren etwas abweichende Einrichtung ist aus Fig. 20 und

21 ersichtlich. Die äuſsere Röhre Q und die

innere Röhre t sind an einer gegossenen Hülse R befestigt, welche passende seitliche Oeffnungen für

den Ein- und Austritt des Wassers hat. Am oberen Ende nimmt die Hülse den durch die

obere Kesselplatte gehenden Ankerbolzen s auf, dessen

Kopf durch eine untergelegte Kupferscheibe u

abgedichtet ist. Beim Zusammenstellen wird zunächst die innere Röhre in die Hülse

eingeschraubt, dann die äuſsere Röhre eingelöthet, darauf die Hülse in die

Kesselplatte eingeschraubt und schlieſslich der Bolzen s eingebracht. Um die Röhren reinigen zu können, müſsten die Theile in

umgekehrter Folge wieder aus einander genommen werden, was mindestens sehr

umständlich ist, ja selbst Schwierigkeiten bieten kann, wenn auch die Hülsen aus

Bronze hergestellt werden. Die Röhren reichen bis fast auf den Boden des von den

Heizgasen der Länge nach durchzogenen Kastens und an den Seitenwänden desselben sind

Vorsprünge angebracht, damit die Gase nicht unter oder neben den Röhren hinweg

entweichen können. Das mit dem Kessel durch mehrere Stutzen verbundene ziemlich

weite Dampfabzugsrohr S bildet den Dampfsammler.

Whg.

Tafeln