| Titel: | Die Beseitigung und Verwerthung von Abfallstoffen. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 381 |

| Download: | XML |

Die Beseitigung und Verwerthung von

Abfallstoffen.

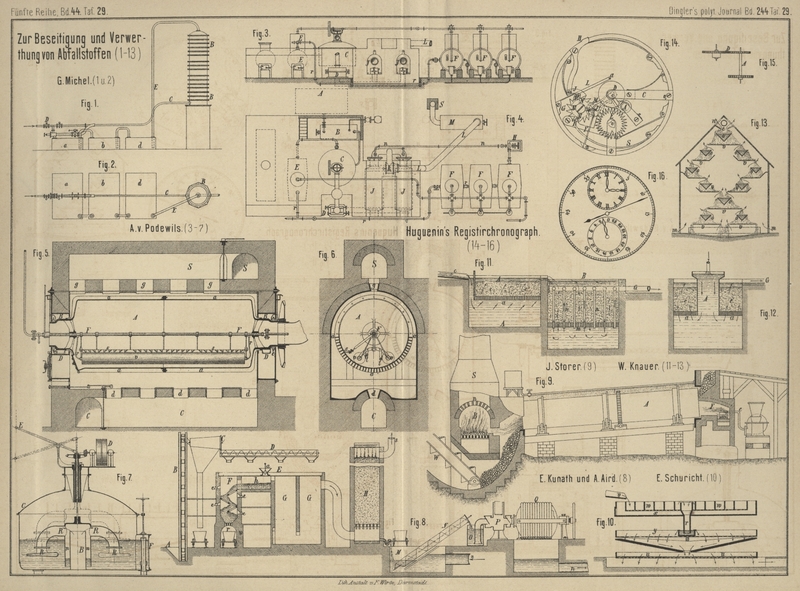

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Die Beseitigung und Verwerthung von Abfallstoffen.

Die Verarbeitung der Fäcalstoffe im

luftverdünnten Raum will G. Michel in

Paris (* D. R. P. Kl. 16 Nr. 15173

vom 16. Februar 1881) in der Weise ausführen, daſs er aus den

Sättigungsbehältern a, b und d (Fig. 1 und

2 Taf. 29) mittels Strahlapparat die Luft auspumpt. Dadurch entsteht auch

eine Luftverdünnung in dem Säulenapparat B, welcher auf

über einander liegenden Tellern die Fäcalstoffe enthält, so daſs in Folge dessen das

Ueberdestilliren des Ammoniaks durch Rohr E in die

Säurebehälter d, b und a

leicht vor sich geht. Der zur Erzeugung des luftverdünnten Raumes verwendete, durch

Rohr D zugeführte Dampf soll von dem Dampfstrahlapparat

aus durch Rohr C in den Säulenapparat B eingeführt werden, um hier die Abfallstoffe zu

erwärmen.

Nach einem ferneren Vorschlage sollen die Ammoniakdämpfe mittels eines

Dampfstrahlgebläses angesaugt und durch ein Siebrohr in den Säurebehälter

eingetrieben werden.

A. v.

Podewils in München (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 16805 vom 3. Juni 1881) will mit

möglichst geringem Aufwände von Brennmaterial die menschlichen Fäcalstoffe eindampfen und desinficiren (vgl. 1879 234 * 220). Zu diesem Zweck gelangen die in dem Behälter

A (Fig. 3 und

4 Taf. 29) gesammelten Stoffe in das tiefer liegende Gefäſs B. Ist dieses gefüllt, so wird eine Säure hinzu

gesetzt, welche das Ammoniak bindet und die vorhandenen Carbonate zersetzt. Die

dabei entwickelte Kohlensäure soll ausreichen, die gesammte Masse in den

Räucherapparat C zu pressen. Hier werden mittels des

Gebläses D

die abziehenden Heizgase

der Feuerstellen durch die Flüssigkeit gepreſst oder gesaugt, wobei dieselbe die

angeblich im Rauche vorhandenen desinficirenden und desodorisirenden Beständtheile

zurückhalten soll. Die so vorgewärmten Stoffe gelangen in den Abdampfkessel E, werden hier theilweise eingedickt und gehen dann

durch Rohre r in die drei Vacuumapparate F. Die Heizung der ersten Vacuumpfannen F erfolgt durch die im Abdampfkessel E erzeugten Dämpfe und den Retourdampf der

Dampfmaschine. Der erste Vacuumapparat heizt den zweiten und dieser den dritten.

Wenn in diesem die Stoffe in einem dick breiigen Zustand übergeführt sind, so

schafft sie die Pumpe H mittels Rohrleitung n in Trockenapparate J,

durch welche mittels eines Gebläses k frische Luft

gesaugt wird. Sämmtliche Gase und Dämpfe werden durch Rohr L einem mit nassen Tüchern o. dgl. versehenen Absorptionsapparate M und dann dem Schornstein S zugeführt.

Fig.

7 Taf. 29 zeigt die innere Einrichtung des Räucherapparates C. Ueber dem Standrohr B

desselben hängt die Glocke n mit nach unten gekrümmten

Röhren R, welche am unteren Ende der Drehrichtung der

Glocke entgegengesetzt um einen Winkel von 90° abgebogen sind und durch ein

Triebwerk D in Umdrehung versetzt werden. Durch Hebel

E kann die Glocke mehr oder weniger tief

eingestellt werden, während der verstellbare Ueberlauf F die Flüssigkeitshöhe bestimmt. Die mit derselben zu mischenden Gase

werden durch Gebläse in das Standrohr B gepreſst und

treten durch die abwärts gebogenen Rohre R der Glocke

in die Flüssigkeit ein, oder sie werden durch die Flüssigkeit hindurchgesaugt.

Der erwähnte Trockenapparat J (vgl. Fig. 5 und

6 Taf. 29) soll die Wärme der aus C

abziehenden Gase möglichst ausnutzen, aber auch eine Nachhilfe mit directem Dampf

gestatten. Die drehbare Trommel A ist daher so

eingemauert, daſs sie frei von den Heizgasen umspült werden kann. Nach v. Podewils ist nun die Wärmeabgabe der inneren Wandung

an die Flüssigkeit weit gröſser als die der Heizgase an die äuſsere Oberfläche der

Trommel, welche daher zur Vergröſserung der Heizfläche mit Rippen a versehen wird. Die Heizgase treten durch Kanal C und Düsen d ein und

entweichen durch Oeffnungen g in den Abzugskanal S. Die Trommel wird von auſsen angetrieben und ruht mit

den Halszapfen B auf Rollen D, wo sie durch Platten e abgedichtet ist.

Zwei Walzen v zerdrücken die beim weiteren Verdunsten

der Massen entstehenden Ballen und walzen sie an die innere Oberfläche der Trommel

auf; die an einem Schaber s befestigten schräg

gestellten Messer schneiden aus dem aufgewalzten Teig rinnenförmige Stücke und

zwingen diese Rinnen gleichzeitig, sich zu drehen. So gewendet, gelangt die Masse

wieder unter die Walzen, um aufs neue an die innere Trommeloberfläche aufgewalzt zu

werden. An den Walzen sind ebenfalls einfache Schaber t

angebracht, welche ein

Anlegen der Masse an den Walzen verhindern. Will man den Trocknungsproceſs

beschleunigen und z.B. die Fäcalien rasch aus dem dickbreiigen Zustand in den des

Ballens überführen, so können die Walzen v mit Dampf

geheizt werden. Die Achse F der Trommel A ist zu diesem Zweck an ihren beiden Köpfen auf eine

bestimmte Länge angebohrt und es führen dann Dampfröhren r zu den Walzenköpfen.

Die Behauptung, daſs durch diese Behandlung der Fäcalien mit Rauchgasen dieselben

desinficirt würden, ist nicht zutreffend. Da mehrere Krankheitsorganismen

Temperaturen von über 100° ertragen, so ist bei den bisherigen

Poudrettirungsverfahren überhaupt von einer Desinfection der Stoffe nicht die Rede.

Ob ferner die menschlichen Abfallstoffe nutzbringend im Vacuum verdampft werden

können, ist zweifelhaft; es werden sich auf den Dampfröhren bald schleimige Massen

absetzen, welche die Wärmeabgabe ungemein erschweren. Es ist ferner zu

berücksichtigen, daſs die Erzeugung des Vacuums Kraft, somit wieder Wärme fordert,

so daſs die Verdampfung dieser Massen in offenen Behältern unter Anwendung

entsprechender Rührvorrichtungen vortheilhafter sein dürfte.Vgl. Ferd. Fischer: Die menschlichen Abfallstoffe,

ihre praktische Beseitigung und landwirtschaftliche Verwerthung.

(Braunschweig 1882) S. 45, * 60 und 74.

Nach E. Kunath und A.

Aird in Danzig (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 15834 vom 9. April 1881) werden aus dem auf

gemeinschaftlichen Abladeplatz A (Fig. 8 Taf.

29) täglich aufgebrachten Gemüll und dergleichen städtischen

Abfallstoffen durch mechanische und Hand-Arbeit zunächst alle

unverbrennlichen Stoffe, insbesondere Steine, Scherben, Glas, Metallstücke u. dgl.

entfernt. Der Rest wird mittels Hebezeug B in ein Sieb

C gehoben, welches die Asche und staubförmigen

Theile absondert, die übrige Masse der Schnecke D zur

Beförderung nach den Trockenplatten E abgibt. Die

getrockneten Massen gelangen durch Schütttrichter a auf

den Herd h, dann in den Röstofen F. Um hier eine möglichst vollständige Verbrennung zu

erzielen, sind in dem Schacht geneigte Roste derart angebracht, daſs ein

Nachrutschen des Materials in dem Maſse erfolgen kann, als die fortschreitende

Verbrennung eine Verminderung des Volumens bedingt und die Asche aus dem Schacht

abgezogen wird. Die Luftzuführung erfolgt hierbei durch den unteren Rost r und die unter den geneigten Rosten angebrachten

Arbeitsöffnungen e. Die Verbrennung wird durch den

Brennwerth der eingeführten Stoffe selbst unterhalten und, soweit dies erforderlich,

durch einen Zusatz von Kohlenstaub, Torfgruſs, Sägespänen o. dgl., welche mit durch

den Fülltrichter eingebracht werden. Aus der gewonnenen Asche wird mittels Siebe

Schlacke und Knochenkohle u. dgl. ausgeschieden; erstere wird entfernt und letztere,

nachdem sie geschrotet oder gemahlen worden ist, der Asche wieder beigemengt.

Die Verbrennungs- und Röstgase nehmen ihren Weg durch die Flugstaubkammern G, nach dem mit Kokes u. dgl. gefüllten Fällthurm H, der herabsickernden Absorptionsflüssigkeit entgegen,

zum Schornstein s. Die aus dem Thurme abflieſsende

Lösung geht in den Mischbehälter M, wird hier mit dem

bei z aus dem Kanalsystem zuflieſsenden Abwasser und

der erhaltenen Asche gemischt. Eine Schnecke N hebt die

Mischung in den Behälter O, von wo sie die Pumpe P durch die Filterpresse Q

hindurchdrückt. Unter Umständen soll die Mischung noch mit Kalk, Magnesiasalze u.

dgl. versetzt werden, so daſs das aus der Filterpresse ablaufende Wasser durch Rohr

n den öffentlichen Wasserläufen zugeführt werden

kann.

Der Dungwerth der so erhaltenen Massen kann nur sehr gering sein, da fast der

gesammte Stickstoff und das Kali verloren gehen. Eine nennenswerthe Reinigung des

Kanalwassers wird nicht erzielt, so daſs der letztere Theil dieses Vorschlages nicht

empfehlenswerth erscheint.

J. Storer (Scientific

American, 1881 Bd. 45 S. 1) will die gesammten festen Hausabfälle, Straſsenkehricht u. dgl. von New-York

dadurch beseitigen, daſs diese Stoffe mittels zweiräderiger Karren durch den

Trichter a (Fig. 9 Taf.

29) in den 20m langen und 2m weiten Drehofen A

geschafft werden. Hier werden die organischen Bestandtheile mittels der in der

Vorfeuerung F erzeugten, durch bei e eingeblasenen Kohlenstaub gespeisten Flamme

verbrannt. Die erzeugten Gase werden durch die Feuerung B geführt, um hier und in dem durchbrochenen Gewölbe n völlig verbrannt zu werden, ehe sie in den

Schornstein S entweichen. Die sich bei b ansammelnde Asche wird durch ein Schöpfwerk W weiter befördert, um zur Herstellung von Mörtel u.

dgl. verwendet zu werden. Der Cylinder A kann

erforderlichen Falles auſsen mit Wasser gekühlt werden.

In entsprechender Weise beabsichtigt Freyer nach Engineering, 1881 Bd. 31 S. 59

Kehricht, verdorbenes Fleisch, verendetes Vieh und

sonstige thierische Abfälle in Flammöfen mit stark

geneigter Sohle zu verbrennen, welche am unteren Ende eine Feuerung haben. Die oben

entweichenden Verbrennungsgase werden zur völligen Verbrennung unter eine

Dampfkesselfeuerung geleitet. Straſsenkehricht, Hausabfälle u.a. werden in

Schachtöfen verkohlt und sollen dann zur Desinfection von Abortstoffen u. dgl.

verwendet werden. Sehr ähnlich ist der gleichen Zwecken dienende Verbrennungsofen von B.

Healy (vgl. Engineer, 1881 Bd. 51 S. 75).

M. Knauff (Gesundheitsingenieur, 1881 S. 698 und 1882 S. 13) wiederholt eine Reihe,

von anderer Seite längst als nicht zutreffend nachgewiesene angebliche Nachtheile

des Schwemmsystemes und verherrlicht das Liernur'sche Verfahren. – R.

Blum (Deutsche Bauzeitung,

1881 S. 380) zeigt

dagegen, daſs dasselbe keineswegs empfehlenswerth ist (vgl. auch F. Fischer: Abfallstoffe, S. 70).

J. Soyka zeigt in der Zeitschrift für Biologie, 1882 S. 368, daſs sich in den

Mortalitätsverhältnissen Münchens keinerlei Anhaltspunkte vorfinden, die etwa einen

nachtheiligen Einfluſs der bisher durchgeführten Besielung und der damit verbundenen Entwässerung und

Drainage ersichtlich machten. Im Gegentheil machen es manche Umstände zum mindesten

wahrscheinlich, daſs die Sterblichkeitsverhältnisse durch diese Einrichtungen im günstigen Sinne beeinfluſst werden. Ja bei dem

Abdominaltyphus walten in Bezug auf die allgemein zu erkennende Abnahme dieser

Krankheit so eigenthümliche, nach Zeit und Ort mit der Kanalisation in Zusammenhang

stehende Abstufungen vor, daſs diese Wahrscheinlichkeit einen auſserordentlich hohen

Grad erreicht und die zu Grunde liegenden Beobachtungen fast den Werth eines

Experimentes gewinnen. Sehr lehrreich sind in dieser Beziehung auch die

Verhandlungen des Deutschen Vereines für öffentliche

Gesundheitspflege (vgl. Vierteljahresschrift,

1882 S. 33).

Zur Klärung der Abwasser aus Papier- und

Tuchfabriken, Walkereien, Wollwäschereien u. dgl. soll nach E.

Schuricht in Beiermühle, Sachsen (*

D. R. P. Kl. 55 Nr. 16573 vom 12. April 1881) das

durch eine Rinne v (Fig. 10

Taf. 29) zuflieſsende Abwasser in ein Gefäſs mit spiralförmiger Leitung w flieſsen, wo Sand und dergleichen schwere Stoffe

durch das Sieb x hindurch fallen, das Wasser aber durch

Ueberfallrohr r auf eine Absonderungsplatte y geleitet wird. Das hier von gröberen Theilen

gesonderte Wasser flieſst auf ein Filzfilter u, um hier

auch die feinen Fasern zurückzulassen.

Zur Klärung der Abfluſswasser aus

Zuckerfabriken und andern gewerblichen Anlagen leitet W.

Knauer in Osmünde (* D. R. P. Kl. 30 Zusatz Nr. 16095 vom 14. December 1880) die

Flüssigkeit durch die Rinne c (Fig. 11

Taf. 29) in den Behälter A, damit es in der auf Rost

a liegenden Kiesschicht e aufsteigt und nach dem Behälter B

überflieſst. Hier sickert das Wasser durch eine auf den Siebboden m liegende Kiesschicht nach unten, steigt durch Rohre

n nach oben und flieſst durch Rohr G ab. Fig. 12

zeigt die Anordnung eines runden Klärbehälters.

Um das Wasser zu kühlen, wird es durch Rohr e (Fig.

13 Taf. 29) in ein System seitlich mit vielen Löchern versehener Rinnen

o geleitet und von den Platten v den tiefer liegenden Rinnen zugeführt. Die zum Kühlen

des Wassers erforderliche Luft tritt unten bei m ein

und entweicht oben im Dache des Gehäuses bei n.

Tafeln