| Titel: | Neuerungen an Sicherheitsventilen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 417 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Sicherheitsventilen.

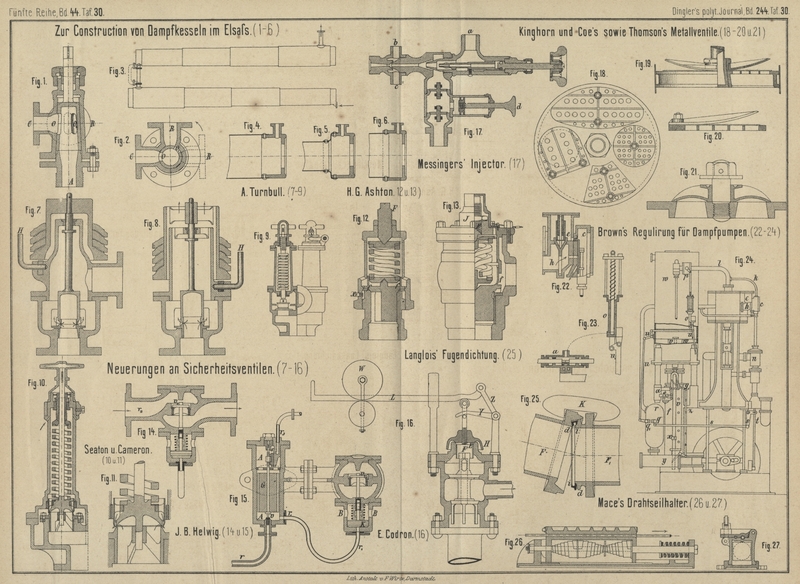

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 30.

Neuerungen an Sicherheitsventilen.

Die meisten Neuerungen an Sicherheitsventilen haben den Zweck, eine genügende Hubhöhe

bezieh. einen genügend groſsen Ausströmungsquerschnitt zu erreichen und während des

Ausströmens zu erhalten. Bekanntlich vermindert sich nach dem Oeffnen eines

gewöhnlichen Tellerventiles der Druck auf dasselbe dadurch, daſs in der Nähe der

Ausströmöffnung die Pressung sich allmählich in Geschwindigkeit umsetzt; in der

Ausströmöffnung selbst ist die Pressung ja schon nahezu gleich dem äuſseren

Atmosphärendruck. Je mehr das Ventil geöffnet wird, um so gröſsere Dampfmengen also

entweichen, um so weiter muſs sich die Druckverminderung von der Ausströmöffnung aus

verbreiten, um so geringer wird also der Gesammtdruck auf die Ventilfläche werden.

Daher kommt es, daſs die gewöhnlichen Sicherheitsventile sich nur auſserordentlich

wenig erheben. Aus diesem Grunde ist es auch möglich und kommt selbst bei

verhältniſsmäſsig groſsen Ventilen häufig vor, daſs die Ventile nicht im Stande

sind, eine Steigerung der Spannung während des Abblasens zu verhindern, so daſs sie

ihren Zweck nur unvollkommen erfüllen. Namentlich gilt dies von den Ventilen mit

Federbelastung, bei welchen die Belastung noch mit der Erhebung wächst. Unter den

bisher vorgeschlagenen Einrichtungen zur Vermeidung des angeführten Uebelstandes ist

wohl am bekanntesten die Anordnung von Meggenhofen bei

welcher zwischen dem auf dem Ventil ruhenden Hebel und der Feder ein Winkelhebel

eingeschaltet ist (vgl. z.B. 1878 228 * 291). Auſserdem

sind verschiedene Ventilformen, rollende Belastungsgewichte (vgl. Renaudot 1881 241 * 14),

Hilfsventile (vgl. Saint-Pierre 1881 241 * 14) u.a. in Vorschlag gebracht. Leider geht vielen

der hierher gehörigen Anordnungen die nöthige Einfachheit ab.

Recht zweckmäſsig dürfte das in Fig. 7 bis

9 Taf. 30 abgebildete Sicherheitsventil von A.

Turnbull in Glasgow (* D. R. P. Nr. 2201 vom 6. Februar 1878) sein. Das

Wesentlichste daran ist die hohlcylindrische Gestalt des Ventiles. Die bei der

Hebung desselben wirksame, d. i. die zur Hubrichtung senkrechte Fläche ist hier von

der Ausströmöffnung weit entfernt; die beim Abblasen eintretende Druckverminderung

trifft nur die in der Hubrichtung liegende cylindrische Wandung, ist also ohne

Einfluſs. Der wirksame Gesammtdruck kann daher beim Oeffnen des Ventiles nicht

vermindert, sondern eher noch vermehrt werden, da nach dem Oeffnen noch ein (wenn

auch sehr geringer) Druck auf die Abschluſsfläche hinzukommt. Das Ventil wird sich

in Folge dessen bedeutend mehr erheben als gewöhnliche Sicherheitsventile, so daſs

man bei Anwendung dieser Form auch mit kleineren Ventilen auskommt. Kleine

Ventile sind aber hauptsächlich der geringeren Belastung wegen sehr vortheilhaft.

Man kann bei nicht zu groſsen Kesseln für kleine Ventile eine directe Belastung

verwenden und vermeidet dadurch alle Hebel und sonstigen beweglichen Theile. Auch

bei dem in Fig. 7 und

8 gezeichneten Ventil von Turnbull ist eine

directe Belastung in Form von aufgesetzten Gewichtsringen benutzt und zwar sind die

Maſse so gewählt, daſs der mit der Ventilspindel verbundene Muff einer Spannung von

1at,4 (= 20 Pfund engl. für den Quadratzoll)

das Gleichgewicht hält und jeder aufgesetzte Ring die Belastung um eine 0at,7 (= 10 Pfund engl. für den Quadratzoll)

entsprechende Gröſse vermehrt. Die in Fig. 7

angenommene Belastung würde also z.B. für eine Spannung von 1,4 + 3 × 0,7 = 3at,5 passen. Mit Hilfe des Handgriffes H und eines daran befestigten Excenters kann man das

Ventil lüften. Dasselbe wird dabei immer etwas auf seinem Sitze gedreht, was für das

Dichthalten vortheilhaft sein wird. Für Schiffskessel wird eine directe

Federbelastung (vgl. Fig. 9)

benutzt.

Dieses Ventil soll sich auf eine Höhe, welche gleich ein Viertel seines Durchmessers

ist, erheben und zum Beweise seiner Wirksamkeit wird in Iron, 1882 Bd. 19 S. 98 folgender Versuch angeführt: Ein

Zweiflammrohrkessel mit 18 Galloway-Röhren und 2qm,88 Rostfläche war mit 2 gewöhnlichen mittels Hebel belasteten

Sicherheitsventilen von je 12cm,7 Durchmesser

ausgerüstet. Die wirksame Druckfläche derselben betrug hiernach zusammen 253qc, d. i. 2½mal so viel, als von dem Board of Trade vorgeschrieben ist. Die Ventile fingen

an sich zu heben bei 3at,23 und abzublasen bei

3at,3. Die Spannung stieg darauf allmählich

bis auf 3at,86. Auf dem gleichen Kessel wurde ein

Turnbull'sches Sicherheitsventil von nur 3cm,8 Durchmesser, also 11qc,4 wirksamer Druckfläche (d. i. 1/22 von der

Druckfläche obiger Ventile) angebracht. Dasselbe fing an sich zu heben bei 3at,38. Die Spannung schwankte dann zwischen 3,46

und 3at,53, blieb aber immer unter 3at,53, obgleich man das Feuer möglichst lebhaft

unterhielt. Das kleine Ventil war mithin wirksamer als die beiden groſsen

zusammengenommen.

In Fig. 10

Taf. 30 ist nach Engineering, 1882 Bd. 33 S. 531 ein

Sicherheitsventil von Seaton und Cameron dargestellt, dessen Form ebenfalls für eine

gröſsere Erhebung günstig, wenn auch nicht so gut wie die Form des vorigen Ventiles,

erscheint. Der Ventilkörper ist unten ausgehöhlt und dichtet auf der Auſsenfläche

des eine stumpfe ringförmige Schneide bildenden Ventilsitzes ab. Der Dampf wird in

Folge dessen gezwungen, schräg nach unten auszutreten, wobei er einen Rückdruck nach

oben auf das Ventil ausübt. Die Druckverminderung beim Oeffnen des Ventiles wird

daher um so weniger auftreten, je mehr sich die Ausströmrichtung der Senkrechten nähert. Der

Hauptzweck dieser Einrichtung scheint jedoch der Schutz der Feder zu sein. An dem

Ventilkörper ist eine Hülse so befestigt, daſs zwischen beiden ein enger Ringspalt

bleibt (vgl. Fig. 11).

An diesem strömt der austretende Dampf vorbei und wirkt dabei saugend auf die in dem

Federgehäuse enthaltene Luft. Durch Oeffnungen, welche oben in dem Gehäuse

angebracht sind, kann die äuſsere Luft nachströmen und auf diese Weise wird bei der

Oeffnung des Ventiles ein kühlender Luftstrom in dem Gehäuse erzeugt, welcher die

Feder vor der Erhitzung schützt. Zugleich trägt die dabei auftretende

Druckverminderung oberhalb des Ventiles in geringem Maſse zur Erhebung desselben

bei. Dieses Ventil wird von Amos und Smith in Hüll

angefertigt und ist schon auf vielen Dampfschiffen in Anwendung.

Eine amerikanische, in Deutschland patentirte Construction zeigen

Fig. 12 und 13 Taf. 30

in zwei Ausführungen. Patentinhaber ist H. G. Ashton in

Sommerville, Mass. (* D. R. P. Nr.

13446 vom 3. October 1880). Bemerkenswerth an dieser Anordnung ist

zunächst ein an dem Ventil befindlicher Rand, durch welchen auſser der gewöhnlichen

noch eine zweite enge Durchströmöffnung hergestellt wird. Bei Fig. 13 hat

dieser Rand die Gestalt einer ringförmigen Schneide, welche im geschlossenen

Zustande des Ventiles auf der oberen ebenen Fläche des Ventilsitzes fast aufsteht;

bei Fig. 12 bildet er eine Flansche, welche nahezu in Berührung kommt mit

einem Vorsprunge in der Gehäusewand. Sobald nun das Ventil sich öffnet, wird

zwischen dem inneren und dem äuſseren Spalt, welche der Dampf nach einander zu

durchströmen hat, eine Spannung eintreten, welche zwischen der Kesselspannung und

dem äuſseren Luftdruck liegt, sofern die Differenz zwischen der äuſseren und inneren

Oeffnung sehr gering ist. Es wird hierdurch beim Oeffnen des Ventiles eine

Vermehrung des auf Hebung desselben wirkenden Gesammtdruckes erreicht werden können.

Bei Fig. 12 kann der Vorsprung des Gehäuses durch Auf- oder Niederschrauben

des letzteren der Ventilflansche mehr oder weniger genähert werden. Die

Klemmschraube x hält dann beide Theile in einer

bestimmten Stellung zu einander fest. Die Belastungsfeder liegt zwischen zwei

Platten, welche der Beweglichkeit halber durch Spitzen gestützt werden. Um die Feder

vor dem Dampfe zu schützen, ist ferner an dem Ventil ein Hohlcylinder f angebracht, welcher in dem Gehäuse selbst (Fig.

12) oder in einem an dem Gehäusedeckel befindlichen Stutzen (Fig.

13) geführt wird und den Federraum gegen den Dampf abschlieſst. Ueber der

Stellschraube F, durch welche die Spannung der Feder

geregelt werden kann, ist bei Fig. 13

eine Kapsel J befestigt, welche ein unbefugtes

Niederschrauben von F verhindert und selbst durch eine

Plombe gesichert ist.

Mehrfach ist schon der Versuch gemacht worden, den Dampf nicht direct durch das

belastete Ventil ausströmen zu lassen, sondern ein zweites Abblaseventil anzuordnen,

welches sich mit oder gleich nach dem belasteten Ventil öffnet und von der

Druckverminderung beim Abblasen nicht beeinfluſst wird. Leider werden derartige

Constructionen leicht zu vieltheilig und dadurch weniger zuverlässig.

Hierher gehört das in Fig. 14 und

15 Taf. 30 abgebildete Sicherheitsventil von J.

B. Helwig in Frankfurt a. M. (Erl. * D. R. P. Nr. 7149 vom 4. März 1879).

Das mit dem Dampfkessel durch die Röhre r in Verbindung

stehende Gehäuse A enthält das durch ein Gewicht G direct belastete Ventil v, welches sich öffnet, sobald die Kesselspannung das zulässige Maſs

überschreitet. Da beim Heben dieses Ventiles durch den Schieber s die Röhre r3, welche ins Freie führt, abgesperrt wird, so wird

dann die Kesselspannung auch auf den Kolben K

übertragen, welcher sich in einem zweiten, mit A durch

die Röhre r1

verbundenen Gehäuse B befindet, und durch diesen Kolben

wird nun das verhältniſsmäſsig groſse Abblasventil v1 gehoben. Dasselbe ist in das weite Dampfrohr r2 eingeschaltet und

öffnet sich, wie aus Fig. 14

ersichtlich, nach innen. Die Röhre r soll entweder sehr

lang, oder mit einem weiten Rohrstück versehen sein, so daſs nur kaltes Wasser in

das Gehäuse A bezieh. unter den Kolben K treten kann. Es ist also das Gehäuse A wie die Röhre r1 stets mit kaltem Wasser gefüllt zu denken. Ist die

Kesselspannung genügend gefallen, so wird sich das Ventilchen v wieder schlieſsen und zugleich der Schieber s die Mündung der Röhre r3 öffnen. Die Spannung unterhalb des

Kolbens K sinkt dann auf den äuſseren Luftdruck, der

Kolben wird durch sein Eigengewicht und eine auf ihm ruhende Feder in die

gezeichnete tiefste Lage zurückgeführt, wobei das überschüssige Wasser durch r3 entweicht, und das

Ausströmventil v1 wird

sich darauf gleichfalls wieder schlieſsen. Solange das Ventilchen v geöffnet und die Röhre r3 abgesperrt ist, wird auch das

Abblasventil in seiner höchsten Lage bleiben. Die Druckverminderung beim Oeffnen

wird aber hier das Ventilchen v treffen, gleichviel ob

Dampf oder Wasser durch dasselbe austritt. Es wird deshalb schon eines bedeutenden

Ueberdruckes bedürfen, um das Ventilchen so hoch zu heben, daſs der Schieber die

Röhre r3 vollständig

abschlieſst. Die Hauptübelstände der Vorrichtung werden die nicht unbedeutenden

Reibungen (des Schiebers, des Kolbens u.s.w.) sein und längere Zeit wird sich

dieselbe kaum in Stand halten lassen.

E.

Codron in Lille, Frankreich (* D. R. P. Nr. 16703 vom 12. Juli 1881) benutzt als

Ausströmorgan ein Doppelventil oder auch einen Gitterschieber. Beides wird

unbrauchbar sein, da ersteres schwer dicht zu halten ist und die Schieber zu groſse

Reibung bei der Bewegung verursachen. Das die Belastung aufnehmende Ventil E

(Fig. 16 Taf. 30) ist mit einem kolbenartigen, doch nicht genau dichtenden

Ansatz F versehen und mit dem Doppelsitzventil fest

verbunden. Hierdurch wird ein dichter Abschluſs noch mehr erschwert. Der Dampf

gelangt durch die Höhlung des Doppelsitzventiles über dasselbe und unter den Kolben

F. Wird letzterer durch übermäſsigen Druck gehoben,

so wird auch das Doppelsitzventil mitgenommen, so daſs dem Dampf eine groſse

Ausströmöffnung geboten wird. Eine geringe Dampfmenge wird auch neben dem Kolben F und durch das Ventil E

entweichen, doch kann der Druck auf den Kolben hierdurch nicht vermindert werden.

Auſserdem wird von dem glockenartigen Aufsatz H des

Ventiles E, welcher den hier austretenden Dampf nach

unten ablenkt, nach Oeffnung des Ventiles ein geringer Druck aufgenommen. Ferner

ist, um die Ventile schnell und genügend hoch zu heben, noch eine Einrichtung

getroffen, durch welche die Belastung bei dem Heben der Ventile vermindert wird. Der

Belastungshebel L ist nämlich an den einen Arm Z eines Winkelhebels gehängt, dessen anderer Arm Y sich auf einen seitlichen Vorsprung der Ventilspindel

stützt. In Folge dessen wird beim Heben des Ventiles der Hebelstützpunkt verschoben

und das Hebelverhältniſs im Sinne der Entlastung des Ventiles verändert werden.

Endlich kann auch noch das Belastungsgewicht, aus einer Scheibe W und zwei daran hängenden Kugeln bestehend, zwischen

bestimmten Grenzen auf dem Hebel L frei beweglich

angeordnet werden, wie bei dem schon oben erwähnten Ventil von Renaudot. Mit Hilfe dieser Vorkehrungen würde man

erreichen, daſs nicht nur das Ausströmventil weit geöffnet wird, sondern auch, daſs

das Schlieſsen des Ventiles bei einer viel geringeren Spannung stattfindet als das

Oeffnen desselben, was unter Umständen erwünscht sein kann. Die Verminderung der

Belastung durch Aenderung des Hebelverhältnisses bezieh. durch Vorrollen der Scheibe

W kann jedoch erst eintreten, wenn das Ventil E sich schon merklich gehoben hat.

Whg.

Tafeln