| Titel: | Alex. Geiger's Universalfräs-, Kannelir- und Windeapparat für Drechslerbänke. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 425 |

| Download: | XML |

Alex. Geiger's Universalfräs-, Kannelir- und

Windeapparat für Drechslerbänke.

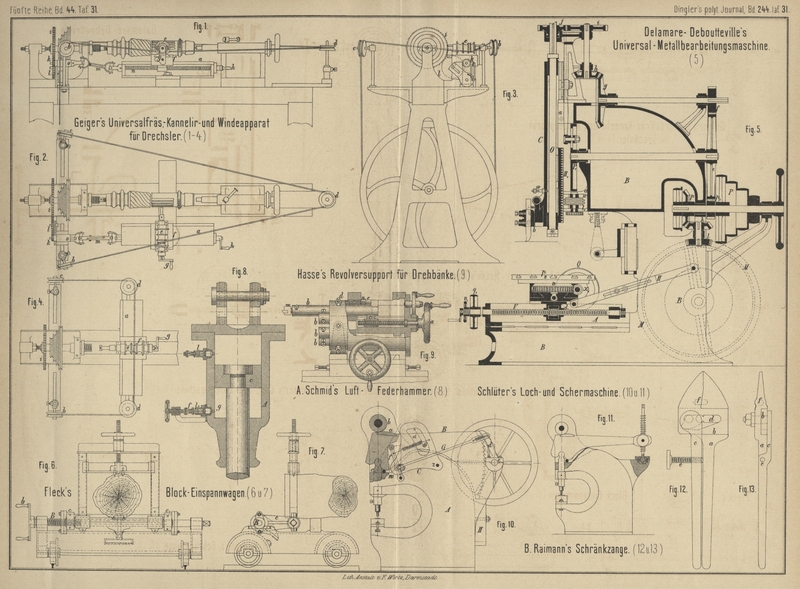

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Geiger's Universalfräs-, Kannelir- und Windapparat für

Drechsler.

Auf der Württembergischen Landesgewerbeausstellung 1881 hatte Alex. Geiger in Stuttgart eine vollständige Drehbank für Drechsler u. dgl.

mit einem Universalfräs-, Kannelir- und Windeapparat vorgeführt, welcher nicht

allein viele Arbeiten des Drechslers zu erleichtern im Stande ist, sondern auch die

Möglichkeit gewährt, manche Vollendungsarbeiten auszuführen, welche sonst geübtere

Schnitzerhand voraussetzt oder umständlichere Einrichtungen erfordert. Der

betreffende Apparat (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 15331 vom 30. Januar 1881) kann leicht an

jeder Drehbank angebracht werden und ist für Fuſs- oder Kraftbetrieb, für Groſs- wie

für Kleinbetrieb geeignet. Man kann mit dessen Hilfe Kannelirungen auf gedrehten

Gegenständen auch in die kleinsten Hohlkehlen hinein in vertiefter oder erhabener

Form ausführen, Perlen und Rosetten vertieft und erhaben, rund und oval drehen,

Flächen in beliebiger Zahl, Windungen rechts oder links herumlaufend in

verschiedenen Formen erzeugen, Einbohrung gleichmäſsig vertheilter Löcher unter

beliebigem Winkel vornehmen, ferner alle genannten Arbeiten bei Gegenständen

verrichten, welche auf der Planscheibe gedreht sind, wie Teller, Becher,

Tischplatten u.s.w.

Die Einrichtung und Anordnung des in Fig. 1 bis

4 Taf. 31 dargestellten Geiger'schen

Apparates ist folgende: Auf den Wangen einer gewöhnlichen Drehbank wird der Apparat

an Stelle des Supportes so befestigt, daſs er die in den Figuren angedeutete

Stellung einnimmt. Derselbe besteht im Wesentlichen aus einem Support, welcher in

entsprechender Stellung zwischen Spindelkasten und Reitstock der Drehbank

festgeschraubt wird; auf der Gleitbahn a dieses

Supportes ist der Supporttheil f durch die Schraube n von der Handkurbel h aus

zu bewegen. Auf f ist ein weiterer Schlitten mit der

Bohrspindel e gelagert, welcher von der Kurbel g aus durch eine Schraube senkrecht zur Richtung der

Schraube n verschoben werden kann. Die Rotation der Bohrspindel e geschieht durch eine Schnur, welche zunächst eine der

unter dem Gestell gelagerten, von einer Tretvorrichtung aus bewegten Schnurrollen

umfaſst, dann über eine Führungsrolle b fortläuft,

einen der Würtel auf der Bohrspindel e einmal

umschlingt und über die Führungsrollen d und c zurückläuft; um dabei einerseits bei den

verschiedenen Stellungen der Bohrspindel eine richtige Führung der Schnur zu

ermöglichen, andererseits leicht eine genügende Spannung der Schnur für alle Lagen

zu schaffen, sind die 3 Führungsrollen b bis d verstellbar angeordnet, und zwar b und c in besonderen am

Gestell der Drehbank angebrachten Führungsstücken, d in

einer auf den Wangen verschiebbar angeordneten Auflage.

Um der Drehbankspindel und damit dem Arbeitstück eine bestimmte Bewegung zu

ertheilen, ist hinter ihren gewöhnlichen Schnurläufen eine Theilscheibe i angebracht, welche an ihrer Peripherie mit Zähnen

versehen ist; in diese greift das Zwischenrad l, in

welches wieder das kleine Zahnrad k, dessen Achse durch

das Universalgelenk m mit der Supportspindel n des Apparates a in

Verbindung steht und so mit der Schraube n von der

Kurbel h aus in Bewegung gesetzt werden kann. Da der

Lagerbock o, welcher die Achse des Zahnrädchens k trägt, verschiebbar angeordnet, also der Abstand der

Achsen des Rades k und der Theilscheibe veränderlich

ist, so kann durch Einschalten verschieden groſser Räder k die Uebersetzung zwischen Supportspindel n

und der Drehbankspindel innerhalb gewisser Grenzen beliebig festgesetzt werden.

Die Art der Anwendung dieses Apparates ergibt sich wohl am besten

aus der Betrachtung der Ausführung einiger Aufgaben, wobei eine schon gedrehte Säule

stets vorausgesetzt sein mag.

1) Bildung von Rosetten oder Perlen:

Die vorgedrehte Säule wird genau centrisch auf der Drehbank eingespannt und

die Bohrspindel e genau dem Punkte der Säule gegenüber

gestellt, an welcher eine Rosette oder Perle gedreht werden soll; in der Bohrspindel

wird ein Bohrer befestigt, dessen Schneiden vertieft die Form haben, welche der

Querschnittsform der Rosette oder Perle entspricht. Der Bohrer oder die Fräse wird

dann in Rotation gesetzt und mittels der Schraube bei g

allmählich so weit vorgeschoben, als zur Herstellung der Rosette nothwendig ist,

dann zurückgezogen. Sollen nun, wie es gewöhnlich der Fall ist, auf den Umfang der

Säule eine entsprechende Zahl von Rosetten gleichmäſsig vertheilt werden., so wird

zunächst der Lagerbock o so weit zur Seite geschoben,

daſs hier kein Eingriff der Räder mehr stattfindet, die Drehbankspindel also

vollständig frei liegt und in ihrer Stellung nur gehalten wird durch einen Stift,

welcher mittels einer Feder in die Löcher der Theilscheibe i eingedrückt wird. Nach Herstellung der ersten Rosette ist es dann

leicht, nach Zurückziehen des Stiftes, die Theilscheibe und damit die Spindel mit

dem Arbeitstück um einen entsprechenden Theil des Umfanges zu drehen und durch

Einführen des Stiftes in das sich jetzt in der Theilscheibe i darbietende Loch die Spindel festzustellen, wodurch das Arbeitstück die

für die Bildung der zweiten Rosette nothwendige Stellung erhalten hat.

2) Bildung von geradlinig verlaufenden

Kannelirungen: Das Einspannen der Säule findet hier in derselben Weise wie

vorher statt; auch wird hier der Lagerbock o so weit

verschoben, daſs ein Eingriff in die Theilscheibe nicht stattfindet, so daſs die

Benutzung in gleicher Weise wie vorher stattfinden kann. Der angewendete Bohrer hat

eine der Querschnittsgestalt der Kannelirung entsprechende Kopfform und wird vor den

Anfang der Kannelirung eingestellt und dann in Rotation versetzt- durch

entsprechende Verschiebung mittels der Schraube bei g

wird nun die Tiefe der Kannelirung bestimmt, dann eine Seitenverschiebung mittels

der Schraube n so lange vorgenommen, bis die ganze

Länge der Kannelirung gebildet ist; alsdann wird der Bohrer auf die Anfangs Stellung

zurückgeführt, das Arbeitstück mittels der Theilscheibe gedreht und zur Bildung der

zweiten Kannelirung geschritten. Damit alle Kannelirungen gleich lang werden, sind

auf dem Supporttheile a zwei Anschläge angebracht,

welche die für den Theil f mögliche Seitenbewegung

genau bestimmen. Ist der mit Kannelirungen zu versehende Schaft der Säule

cylindrisch, so muſs natürlich die Achse der Schraube n

genau parallel zur Säulenachse eingestellt werden; ist dagegen der Schaft ein

abgestumpfter Kegel, so muſs, wenn die Kannelirung an allen Stellen gleich tief sein

soll, die Achse der Schraube n parallel der äuſseren

Kante verlaufen, und soll die Kannelirung nach der Spitze hin flacher und schmaler

werden, um z.B. die Zwischenräume zwischen je zwei Kannelirungen an allen Stellen

gleich breit zu erhalten, so müssen die Achse der Schraube n und die äuſsere Kante der Säule einen entsprechenden Winkel mit einander

einschlieſsen. Bei umständlicheren Formen endlich ist es nöthig, die Schraube bei

g mit in Benutzung zu ziehen.

3) Bildung von schraubenförmig

verlaufenden Kannelirungen: Hier muſs auſser der Seitenbewegung des Bohrers

zugleich eine entsprechende Drehbewegung der Säule stattfinden, welche in

entsprechendem Maſse erreicht wird durch Einrückung des Rades k in das Zwischenrad l und

die Theilscheibe i. Ist alsdann der Bohrer bis zur

entsprechenden Tiefe in das Holz der Säule mittels der Schraube bei g eingeführt, so wird durch Drehung der Schraube n nicht mehr allein eine Seitenverschiebung des

Bohrers, sondern zugleich eine Rotationsbewegung der Säule hervorgerufen und damit

die Schraubenlinie gebildet. Die Neigung der gebildeten Schraube ist dabei abhängig

von der Uebersetzung zwischen der Schraube n und der

Theilscheibe i, welche durch Auswechseln des Rades k verändert werden kann. Bezeichnet man die Anzahl der

Zähne des Rades k mit z,

die Steigung der gebildeten Schraube mit s in

Millimeter, so erhält man:

bei

z =

10

15

20

25

30

35

40

für

s =

96

64

48

38

32

27

24.

Nach Fertigstellung einer Kannelirung wird der Bohrer in die

Anfangsstellung zurückgeführt, dann der Lagerbock o so

verschoben, daſs die Verbindung des Rades k mit der

Theilscheibe unterbrochen wird, nun die Theilscheibe um eine entsprechende Theilung

allein verdreht und dann das Rad k zur Bildung der

zweiten Kannelirung wieder eingerückt.

4) Bearbeitung von tellerförmigen

Flächen: Derartige Arbeitstücke werden ohne Zuhilfenahme des Reitstockes an

der Drehbankspindel befestigt und nun der Apparat so aufgestellt, wie es Fig.

4 zeigt, wobei zur Führung der Schnur eine vierte Leitrolle d benutzt ist. Die Arbeit selbst kann dann in gleicher

Weise wie in den vorigen Fällen ausgeführt werden.

Tafeln