| Titel: | Universal-Metallbearbeitungsmaschine. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 428 |

| Download: | XML |

Universal-Metallbearbeitungsmaschine.

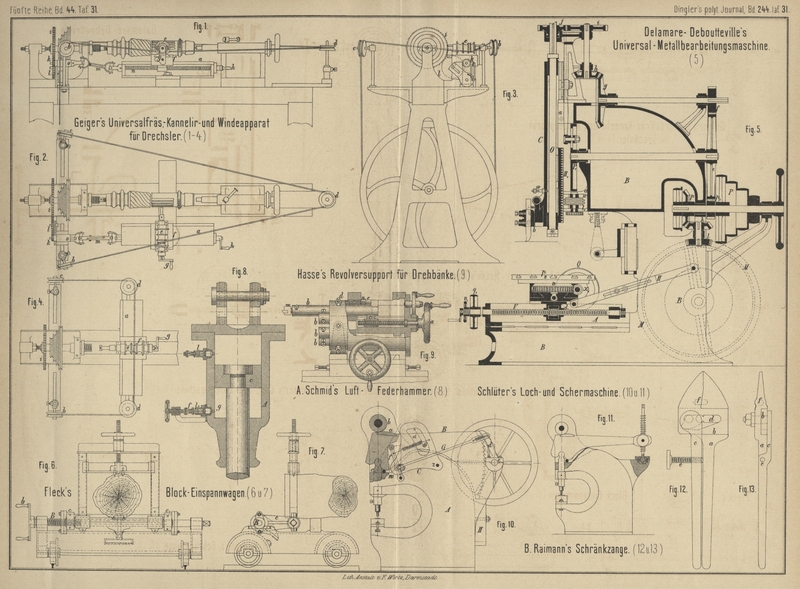

Mit Abbildung auf Tafel 31.

Delamare-Deboutteville's

Universai-Metallbearbeitungsmaschine.

Das Princip der sogenannten Universalmaschinen, welches sich in der

Holzbearbeitungstechnik so allgemein eingeführt und bewährt hat, beginnt sich

allmählich auch in der Metallbearbeitung Eingang zu verschaffen. Eine äuſserst

interessante Lösung der schwierigen Aufgabe tritt uns in der Construction von E. F.

Delamare-Deboutteville in Rouen (*

D. R. P. Kl. 49 Nr. 16381 vom 6. Mai 1881) entgegen.

Als Vorzug dieser Maschine ist anzugeben, daſs dieselbe bei geringer

Raumbeanspruchung bei möglichster Freiheit für das Werkstück folgende Arbeiten

zuläſst: Drehen, Hobeln, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden und schlieſslich auch

Theilen mit genügender Genauigkeit. Die in Fig. 5 Taf.

31 in senkrechtem Schnitt dargestellte Maschine hat an der vorderen Seite des

Trägers B die Werkzeuge und Aufspannvorrichtungen für

das Werkstück, an der hinteren die Betriebsmechanismen. Der Arbeitstisch A wird an den Ständer B

angeschraubt, während der Werkzeugträger C in den

Auslegern a geführt ist. Der Antrieb geht von der

Stufenscheibe P aus; diese leitet die Bewegung durch

die Kegelräder p, k und die Stirnräder p1, e nach zwei Richtungen. Die erstere Drehung wird

mittels der Kegelräder l und M auf den Werktisch, die letztere durch Zahnräder f bis j auf den Werkzeugträger C übertragen.

Das Werkzeug wird entweder in dem Halter b, oder an der

Spindel O befestigt; der Schlitten C kann auf und nieder bewegt werden. Die verticale

Bewegung wird bewirkt durch die Verzahnung an der rückwärtigen Seite H1 des Schlittens, in

weiche die Schnecke u eingreift; letztere kann aus-

oder eingerückt werden, ein Riegel hält dieselbe aber in ihrer jeweiligen Lage.

Während sich der Schlitten G von Hand langsam durch

eine unter u angeordnete Sperrklinke heben oder senken

läſst, wird eine rasche auf und nieder gehende Bewegung mittels einer Pleuelstange

erzielt, welche den Schlitten mit der Kurbelscheibe P1 verbindet. Die Pleuelstange ist sowohl

an C, wie an P1 verstellbar.

Der Werktisch ist in der Horizontalen geradlinig nach zwei Richtungen beweglich und

auſserdem drehbar. Die Verschiebung auf der Bank geschieht einmal langsam durch eine

Schraube V und dann schnell durch die Kurbelscheibe M, je nachdem man fräsen oder hobeln will. Im ersteren

Falle werden die beiden Hälften der Mutter d mittels

eines Excenters gekuppelt, so daſs sie sich in die Gänge der Schraube V einpressen, welche dann den Werktisch mitnimmt. Im

zweiten Fall wird die Mutter geöffnet, dagegen aber die in ihrer Länge verstellbare

Pleuelstange H in der radialen Nuth der Kurbelscheibe

M festgestellt.

Wird die lose Riemenscheibe q1 am vorderen Ende der Spindel V mittels der

Kupplung v1 eingerückt,

so bewegt diese eine parallel zur Spindel gelagerte Welle, welche durch Kegelräder

die Schraubenspindel v antreibt und so die Querbewegung

des Tisches bewerkstelligt.

Die drehende Bewegung erhält die Planscheibe p2 durch ein Schraubenrad und die Schnecke x1, welche von der

Schraubenspindel v aus durch ein- und ausrückbare

Stirnräder bewegt wird. Auf der Schnecke x1 sitzt ferner die Theilscheibe Q, deren entsprechend eingeleitete Drehung wieder durch

die Schneckengetriebe x1 auf die Einspannscheibe p2 übertragen wird.

Beim Hobeln erhält der Werktisch eine rasch hin- und

hergehende Bewegung mittels M und nach jedem Hube eine

geringe Seitwärtsbewegung durch ein Gesperre. Beim Bohren und Ausbohren rotirt die Planscheibe

p2, während das im

Stahlhalter b befestigte Werkzeug unter Einwirkung des

Klinkhebels l1

niedergeht. Beim Stanzen steht der Werktisch still, das

Werkzeug ist an O befestigt und wird sammt dem Stück

C niedergedrückt. Beim Hämmern erhält der Werktisch die eine oder die andere geradlinige

Bewegung: das Werkzeug sitzt an b fest und erhält eine

rasche auf- und niedergehende Bewegung durch P1 und die Pleuelstange; dasselbe stützt sich mit

seinem oberen Ende auf den Anschlag w. Beim Façoniren wird die Fräse an O befestigt und der Werktisch dem zu fräsenden Profil entsprechend bewegt.

Beim Theilen wird die Planscheibe p2 durch die

Theilscheibe Q bewegt und das Werkzeug an einem

Nebensupport angebracht.

Mg.

Tafeln