| Titel: | Neuerung an Loch- und Schermaschinen. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 431 |

| Download: | XML |

Neuerung an Loch- und Schermaschinen.

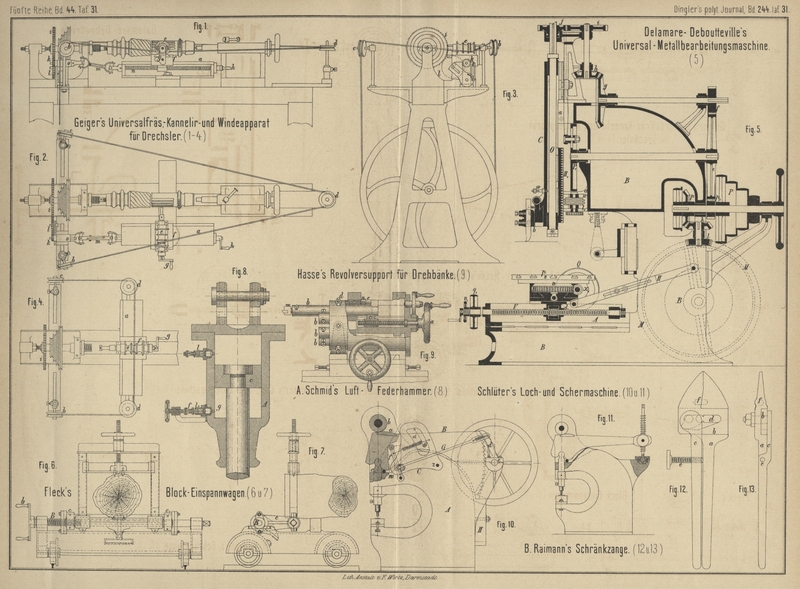

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

Schlüter's Neuerung an Loch- und Schermaschinen.

Die von H.

Schlüter in Neustadt a. R., Hannover

(* D. R. P. Kl. 49 Nr. 17645 vom 27, August 1881)

angegebene Neuerung an Lochmaschinen und Scheren bezweckt eine möglichst groſse

Uebersetzung zwischen Antriebs- und Arbeitsdruck ohne Rädervorgelege und die

selbstthätige Auslösung der Verbindung zwischen Antriebs- und Arbeitsorgan nach

jedem Hube, so daſs die Anzahl der Hübe ohne Aenderung der Umdrehungszahl der

Antriebswelle geregelt werden kann.

Die eigenartige Ausführung zeigt Fig. 10

Taf. 31 an einer Lochmaschine. In den gegabelten Kopf des Maschinenständers A ist ein kräftiger Hebel B eingelegt, dessen Vorderende sich nach oben mittels der gekrümmten

Stahlplatte a gegen die untere Fläche einer auf einen

Zapfen im Gabelkopfe aufgeschobenen Stahlwalze b stützt

und unten mit einer cylindrischen Aussparung versehen ist, welche den kugelförmigen

Kopf des Führungsstempels c umfaſst. Das Hinterende des

Hebels ist mit einer Kreisverzahnung versehen, in welche zwei Klinken d eingreifen, die auf zwei mit entgegengesetzt

gerichteter Excentricität auf der Antriebswelle, e

angeordnete Excenter aufgesteckt sind. Befindet sich die Maschine in Thätigkeit, so

wird das Hinterende des Hebels durch die ihre Bewegungen abwechselnd vollführenden

Klinken stetig gehoben, während das Vorderende des Hebels, dessen obere Seite längs

der Stahlwalze b gleitet, den Führungsstempel und mit

ihm den Lochstempel (oder das Scherenblatt) niederdrückt, wobei der Hub des Stempels

und die in jedem Augenblick stattfindende Hebelübersetzung von der gewählten

Krümmung der Stahlplatte abhängig bleibt.

Die selbstthätige Auslösung besorgt ein am Druckhebel B

seitlich angebrachter Zapfen g, welcher am Ende seines

Hubes gegen den oberen Rand der Aussparung a einer

seitlich am Ständer A befindlichen Scheibe C anstöſst und diese dadurch um die Achse z aufwärts dreht. Hierdurch wird der Zapfen x des am Gestell A mit

seinem unteren Ende drehbaren Hebels f in seiner

Winkelnuth β der Scheibe G

derart nach rechts bewegt, daſs er die Stange G zwingt,

die Klinke d auszurücken. Auf der entgegengesetzten

Seite des Ständers befindet sich eine gleiche Ausrückvorrichtung. Die Klinke d liegt mittels eines durch eine Spiralfeder, stetig

angespannten Zapfens im Kopfe der Stange G. Nach

erfolgter Auslösung fällt das Hinterende des Druckhebels B auf den Holzklotz H nieder, wobei die

kleine Stahlrolle w als Drehachse dient, so daſs der

Lochstempel aufwärts schwingt.

Die beschriebene Hebelconstruction läſst sich einfacher in Verbindung mit einer Schraube anwenden, auf

welcher das Ende des Druckhebels als Mutter läuft, während die Schraube selbst um

ihren als Kugelzapfen ausgebildeten Fuſs schwingt (vgl. Fig.

11).

Tafeln