| Titel: | Neue Bessemerwerke. |

| Autor: | St. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 433 |

| Download: | XML |

Neue Bessemerwerke.

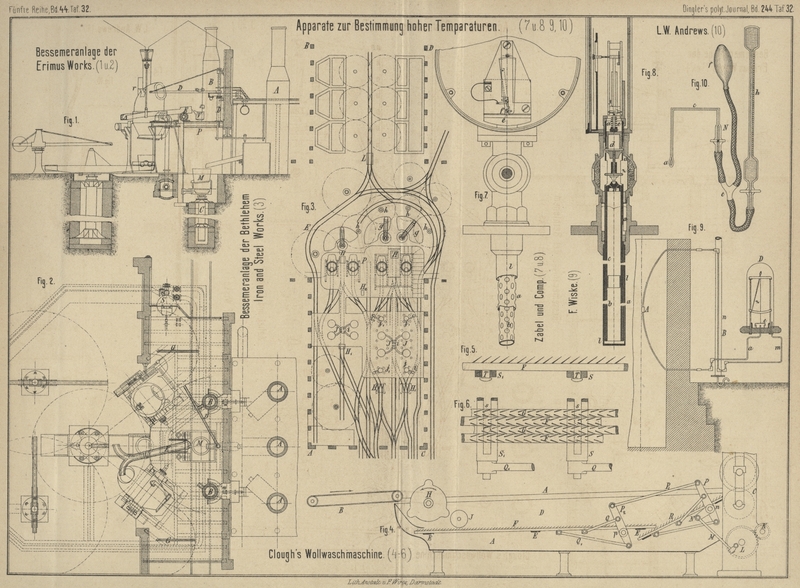

Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Neue Bessemerwerke.

Eine der groſsartigsten Bessemeranlagen der Neuzeit besitzt die Bethlehem Iron Company in Pennsylvanien. Bei keiner

anderen Anlage werden die Vortheile des maschinellen Transportes der Roh-, Zwischen-

und Fertigproducte so ausgenutzt wie gerade hier und ist besonders letzteres der

Grund, weshalb die Leistung der amerikanischen Bessemerwerke bis jetzt noch

unerreicht dasteht.

Das betreffende Gebäude ABCD (Fig. 3 Taf.

32) ist 284m lang und 30m tief. In dem Seitenflügel E sind die Gebläsemaschinen und Pumpen untergebracht. Die Zapfen

der 4 Birnen sind etwa 3m,8 über der Hüttensohle

gelagert, In fast derselben Höhe ruht auf Säulen die Bühne P, auf welcher die groſsen Cupolöfen J und

die Spiegelöfen j1

stehen. Auf der Hüttensohle liegen zwischen den Säulen Schienengeleise für 2

Locomotiven, welche die Zufuhr von Rohstoff, bezieh. die Abfuhr der Zwischen- und

Fertigproducte des ganzen Betriebes bewältigen. In den Geleisen sind hydraulische

Aufzüge H1 und H eingeschaltet, von denen erstere zur Gichtbühne der

Cupolöfen führen, H dagegen das in die bei i oder i1 auf Transportwagen stehenden Gieſspfannen

abgestochene Roheisen bis zum Birnenmund heben, um dasselbe in diese zu entleeren.

Der Aufzug H2 dient zum

Heben von Zuschlagsmassen für die Birnen. Von den beiden links liegenden Birnen

besitzt jede eine sectorähnliche Gieſsgrube g mit je

einem Gieſskrahn und je 2 Blockkrahnen h. Die beiden

rechts liegenden Birnen haben zusammen eine Gieſsgrube mit einem Gieſskrahn und 2

Blockkrahnen. Auſserdem sind noch 3 Nebenkrahnen vorhanden. Die Hauptgeleise

vereinigen sich bei L auf einer Wage, von wo die noch

roth glühenden Blöcke in die Wärmöfen des Walzwerkes gelangen.

Wie ersichtlich, ist bei der ganzen Anlage die gröſst mögliche Freiheit der

Bewegungen nach allen Seiten gewahrt, so daſs eine Anhäufung von Schlacke oder

Guſsblöcken in Folge mangelnder Transportmittel behufs Wegschaffung derselben gar

nicht vorkommen kann. Eine Belästigung der Arbeiter durch allzu groſse Hitze ist

hierdurch ebenfalls ausgeschlossen. Ein Entleeren der Cupolöfen behufs Ausbesserung

durch herunterklappbare Böden ist ebenfalls ermöglicht. Es sei endlich noch auf die

kurzen festen Guſsrinnen i der Cupolöfen hingewiesen,

welche einer Zusammenfügung und Nachhilfe nach jedem Guſs nicht bedürftig sind.

Auch in den maschinellen Einzelheiten weist die amerikanische Anlage wesentliche

Verbesserungen gegen die europäischen Werke auf. So ist z.B. das obere Plungerende

des Gieſskrahnes in dem Deckengebälk geführt, so daſs man zur Drehung des Krahnes

nur verhältniſsmäſsig wenig Arbeiter bedarf. Die Gieſspfanne ist mit den Trägern des

Gieſskrahnes wie gewöhnlich durch Schneckengetriebe drehbar verbunden, sie läſst

sich aber nicht auf den Trägern verschieben. Um trotzdem die Pfanne in radialer

Richtung verstellen zu können, sind beide durch einen Querbalken mit einander

verbundenen Träger durch je 3 Rollen, von denen zwei direct am Plunger, eine aber an

einem am Plunger befestigten Arm angeordnet sind, geführt und mittels eines doppelt

wirkenden hydraulischen Cylinders, in welchem ein an dem Querbalken befestigter

Kolben spielt, mit dem Plunger verbunden. Der Cylinder wird durch den hohlen

Plungerkolben hindurch mit Wasser gespeist. Die Katzen der Blockkrahnen, welche

gewöhnlich lose auf den

Trägern laufen, sind ebenfalls durch doppelt wirkende hydraulische Cylinder und

Kolben, welche zwischen den Trägern gelagert sind, mit den Plungern verbunden, so

daſs die Bewegung der Guſsblöcke beliebig geregelt werden kann. Der am Cylinder

befestigte Steuerhahn wird durch Kettenrad mit Kette von unten durch Hand bewegt.

All diese Einrichtungen bezwecken eine Schonung der menschlichen Arbeitskräfte beim

Transport der Guſsblöcke, um dieselben mit um so gröſserem Vortheil während des

Gusses, wo die gröſste Aufmerksamkeit und Umsicht nothwendig ist, verwerthen zu

können.

Der hohle Zapfen, welcher den Gebläsewind dem Birnenboden zuführt, ist nicht

geschlitzt, sondern an seinem Stirnende offen, so daſs der Wind aus dem hohlen

Ständer durch jenes Stirnende in den Zapfen eintritt. Dabei ist das Stirnende des

Zapfenlagers durch eine abnehmbare Platte geschlossen, so daſs die kleine, am Zapfen

befestigte Stopfbüchse, welche die Dichtung zwischen diesem und der Lagerschale

bewirkt, leicht zugänglich gemacht ist, ohne die Stellung der Birne im geringsten zu

beeinflussen. Das Einsetzen der Böden wird mittels fahrbarer hydraulischer

Hebevorrichtungen bewerkstelligt, welche unter die Birne gefahren und sodann mit der

Druckwasserleitung durch einen Schlauch verbunden werden. Eine Entlastung der

Radachsen ist dabei in der Weise vorgesehen, daſs zwischen den Cylinder und das

Geleise besondere Unterlagsklötze geschoben werden.

Interessant ist die Vorwärmung der verschiedenen Gieſspfannen mit Gasfeuerung. In

Deutschland benutzt man dazu gewöhnlich glühende Guſsblöcke oder brennende Kokes.

Dies auch in vorliegendem Falle zu thun, ist wegen der groſsen Zahl der beständig in

Gebrauch stehenden Gieſspfannen und wegen der groſsen Wärmemenge, welche

erforderlich ist, um dieselben in kürzester Zeit in helle Rothglut zu versetzen,

unzulässig, wenn man sich nicht der Gefahr aussetzen will, kalte Gänge zu erhalten.

Auf den genannten Werken ist deshalb ein besonderer Vorwärmeraum angeordnet, der für

20 Gieſspfannen Platz hat und durch welchen ein Gasrohr eines Siemens'schen

Generators geleitet ist. Von diesem Rohr gehen seitliche Abzweigungen mit senkrecht

nach unten gerichteten Stutzen ab, an deren unteren Enden starke guſsstählerne

Deckel, durch Ketten und Gegengewichte verschiebbar, aufgehängt sind. In der Mitte

des senkrechten Gasstutzens mündet ein dünnes Rohr, welches mit der Windleitung in

Verbindung steht. Soll eine Pfanne angewärmt werden, so wird dieselbe durch eine

Locomotive unter den Deckel gefahren, letzterer gesenkt, mit dem oberen Pfannenrande

verschmiert und das Gas- und Luftventil geöffnet. Nach Anzündung der Gase, welche

seitlich durch eine Deckelöffnung entweichen, kann die Pfanne schnell bis zur hellen

Rothglut gebracht werden.

Das Birnenfutter besteht aus natürlichen Steinen aus Glimmerschiefer. Mit einem solchen Futter werden

20000 bis 30000t Stahl erblasen. Die Böden haben

17 Düsen mit je 12 Windlöchern; die Räume zwischen den Düsen werden mit Steinen

ausgemauert und bedürfen der schmalen Fugen wegen einer nur 6stündigen Trocknung.

(Nach Engineering, 1881 Bd. 32 S. 427.)

Die allgemeine Anordnung der Bessemeranlage der Erimus

Works in Middlesbrough gewinnt durch den Umstand besonderes Interesse, als

die Anlage anfänglich für den Danks'schen Puddelproceſs gebaut und erst später dem

basischen Bessemerproceſs angepaſst wurde. Im Uebrigen zeigt auch diese in Fig.

1 und 2 Taf. 32

skizzirte Anlage sehr bemerkenswerthe Constructionen. Die Cupolöfen A zum Umschmelzen des Roheisens stehen auſserhalb der

eigentlichen Bessemerhütte auf der Hüttensohle und entleeren das niedergeschmolzene

Roheisen in eine Pfanne M, welche durch einen

hydraulischen Aufzug C bis in die Höhe der Guſsrinne

E gehoben werden kann. Der Plunger des Aufzuges hat

einen Durchmesser von 0m,355 und einen Hub von

6m,247. Die Begrenzung des Hubes geschieht

nach unten und oben selbstthätig durch den Abstellschieber bewegende Anschläge. Die

Pfanne M faſst 6t

Eisen mit der entsprechenden Menge Schlacke und wird nicht in die Rinne E gekippt, sondern abgestochen. Die Rinne E ist vorn an dem Gebälk des Gebäudes aufgehängt und

läuft an ihrem hinteren Ende auf Rädern. Die über der Ebene der Birnenachsen

liegenden Spiegeleisenöfen B haben 1m,320 inneren Durchmesser und liegen seitwärts des

Aufzuges M. Das Spiegeleisen wird in kleine Pfannen V abgestochen, welche durch den kleinen hydraulischen

Wandkrahn D gehoben und in die Rinne E gekippt werden. Während des Abstiches wird die

Spiegeleisenmenge durch einen in die Aufhängevorrichtung der Pfanne eingeschalteten

Wägeapparat gewogen.

Der Krahn wird von der Bühne P aus gehandhabt. Die

beiden Birnen haben 2m,438 äuſseren Durchmesser

und 25mm starke schmiedeiserne Mäntel. Von der

Drehachse aus beträgt die gröſste Höhe nach oben 2m,641, nach unten bis zum Windkasten 1m,774. In der Haubenrundung besitzt die Birne einen rinnenförmigen Ansatz r, durch welchen das Eisen in gekippter Lage der Birne

abgestochen werden kann, wenn bei der Ausführung des basischen Verfahrens der

Birnenmund sich verstopfen sollte. Die Birnenachse liegt 4m,723 über der Hüttensohle. Die Kippvorrichtung

besteht aus einem beweglichen horizontalen Cylinder, dessen obere Seite mit Zähnen

versehen ist, welche in das auf der Birnenachse aufgekeilte Getriebe greifen. Der

Kolben, über den sich der Cylinder hin und her schiebt, besitzt behufs Durchleitung

des Druckwassers eine hohle Kolbenstange, welche mit den Ständern fest verbunden

ist.

G bedeuten kleine Handkrahnen zum Heben von

Windkastendeckeln u.s.w. Der Gieſskrahn hat einen Plunger von 0m,609 Durchmesser und 10m,973 Länge. Der Hub beträgt 5m,791. Der von der Gieſspfanne zu bestreichende

Kreis hat 5m,181 im Halbmesser. Der groſse Hub und

die auſserordentliche Länge des Gieſskrahnes ist nothwendig, um das in der einen

sauren Birne entsilicirte Roheisen in die Gieſspfanne zu kippen und diese dann über

die Mündung der gekippten basischen Birne zu heben und in diese durch das

Bodenventil zu entleeren. Die beiden Blockkrahnen haben 254mm bezieh. 406mm

Plungerdurchmesser und 5m,486 Ausladung mit einem

Hub von 2m,285. Ihr todtes Gewicht ist gröſser wie

die zu hebende Last. Um die Fundamentgruben der Erahne wegen des hohen

Grundwasserstandes leicht entwässern zu können, sind die Gruben oben luftdicht

abgeschlossen und durch die Decke 2 Rohre geführt, von denen eines bis auf den

Boden, das andere nur bis unter die Decke reicht. Verbindet man letzteres mit der

Windleitung, so kann das Wasser aus der Grube durch Luftdruck entfernt werden. Der

Accumulator hat einen Plungerdurchmesser von 0m,609, einen Hub von 6m,095 und übt einen

Druck von 40at aus. Zum Einführen von Kalkpulver

in die Birne mit dem Gebläsewind ist in die Windleitung ein 3m,047 hoher und 1m,524 im Durchmesser habender senkrechter Cylinder S eingeschaltet, welcher oben mit einem hermetisch schlieſsenden Deckel

versehen ist und unten, anschlieſsend an den schrägen Boden eine Transportschnecke

trägt, die durch Maschinenkraft bewegt wird. Da durch ein Zweigrohr der obere Theil

des Cylinders mit gepreſster Luft gefüllt ist, so fällt Kalkpulver in durch die

Umdrehungszahl der Transportschnecke geregelten Mengen in die Windleitung und wird

von dem Wind dem Eisenbad in der Birne zugeführt.

Die Flamme der Birnen durchstreift einen Röhren-Winderhitzungsapparat, welcher den

Cupolofenwind auf 232° erhitzt. Es soll dadurch eine Kokesersparniſs von 25 Proc.

erreicht worden sein. (Nach dem Engineering, 1881 Bd. 32 S.

482.)

St.

Tafeln