| Titel: | Neuerungen an Gasbrennern. |

| Fundstelle: | Band 244, Jahrgang 1882, S. 442 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Gasbrennern.

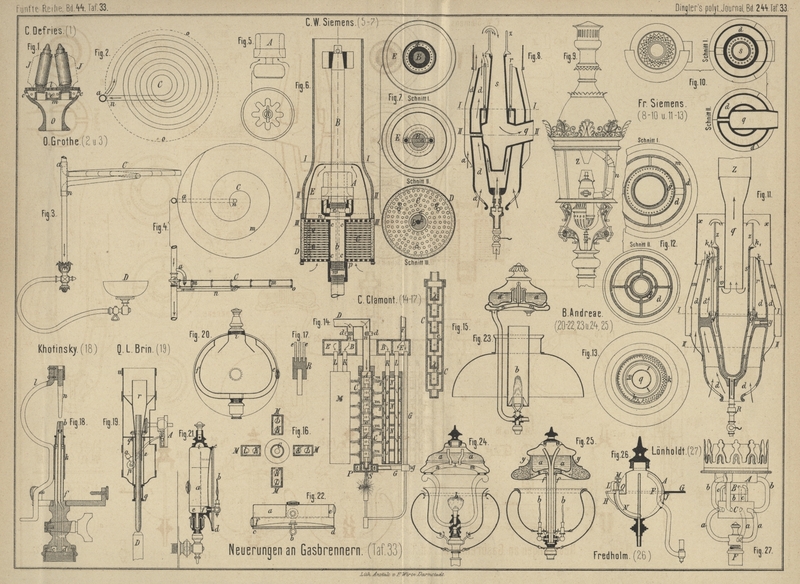

Mit Abbildungen auf Tafel 33.

Neuerungen an Gasbrennern.

Bei dem Gasbrenner von C.

Defries in London (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 16044 vom 30. April 1881) ist im

Brennerkörper O (Fig. 1 Taf.

33) durch eine die beiden Brenner tragende Scheidewand m eine Kammer e gebildet, in welche durch

Oeffnungen c atmosphärische Luft eintritt, um durch die

durchlöcherte Platte l zu den Brennern aufzusteigen.

Zur Beförderung des Zuges sind die Brenner mit einem unten ausgeschnittenen inneren

Mantel J und mit einer äuſseren Glocke umgeben.

Bei der Gaslampe mit selbstthätigem

Vorwärmer von O. Grothe in

Dortmund (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 13211

vom 24. Juni 1880) tritt das Leuchtgas bei a

(Fig. 2 und 3 Taf. 33)

in das spiralig gebogene Rohr C und entweicht erwärmt

durch Rohr n zum Brenner D. Eine mit Rand o versehene Blechscheibe

über der Rohrspirale G soll die Wärme der Flamme D zusammen halten. In entsprechender Weise kann auch,

ein niedriger Cylinder C (Fig. 4 Taf.

33) mit spiraligem Einsatz m verwendet werden.

Durch diese Vorrichtung soll eine erhöhte Leuchtkraft des Gases erzielt und die bei

der Gasbeleuchtung oft lästige Hitze der Gasflammen durch das zuströmende Gas

absorbirt und für den beleuchteten Raum unschädlich gemacht werden. Letztere Angabe

ist offenbar irrthümlich.

C. W.

Siemens in London (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 15467 vom 7. Januar 1881) will dadurch

eine Vorwärmung von Gas und Luft erzielen, daſs er in Mitte des Brenners A (Fig. 5 bis

7 Taf. 33) einen mit Platin überzogenen Kupfercylinder B anbringt, welcher oben eine sternförmige Krone (vgl.

Fig. 5) trägt. Der untere Theil des Stieles hat eine Längendurchbohrung

b und einen Querkanal e zur Leitung des Gases nach dem Brenner A

und ist bei w mit dem Gasleitungsrohr verbunden.

Zwischen einem Ansatz n an dem unteren Stiele und einer

Mutter p wird eine Anzahl durchlochter Kupferscheiben

C befestigt, indem diese Scheiben durch

zwischengelegte Ringe c und kleine Ansätze v in geringer Entfernung von einander gehalten werden.

Diese Scheiben sind in einem Gehäuse D von einem

schlechten Wärmeleiter, wie z.B. Asbest, eingeschlossen. Oberhalb der Scheiben C ist eine Haube E von

gewöhnlicher Form angebracht, um die Luft gegen den unteren Theil der Flamme zu

lenken.

Der Stiel B und dessen Krone werden bis zu einem hohen

Grade durch die Flamme erhitzt und ein bedeutender Theil dieser Wärme wird nach

unten in die Scheiben C geleitet, so daſs die Luft,

welche durch dieselben aufwärts nach der Flamme strömt, bedeutend erwärmt wird, ehe sie theils

durch die äuſsere Haube theils durch das Innere des Brenners zur Flamme gelangt.

Fr. Siemens in Dresden hat seinen Regenerativbrenner (1881 242

* 369) abermals verbessert. Nach dem Sitzungsbericht des

Vereines zur Beförderung des Gewerbfleiſses, 1881 S. 233 nimmt die unten

durch die Schlitze bei a (Fig. 8 bis

10 Taf. 33) einströmende Luft die mit Pfeilen bezeichneten Wege durch die

äuſseren Luftregeneratorkammern d, um auſserhalb des

Porzellancylinders z das aus den kreisförmig gestellten

Röhren r entweichende Gas zu verbrennen. Die

Verbrennungsproducte entweichen theils abwärts durch den Porzellancylinder z und den inneren Regenerator s durch den Stutzen q in das Essenrohr n, welches seitlich des Hauptkörpers aufwärts in die

oberhalb des Porzellancylinders aufgestellte Esse Z

führt; ein anderer Theil der Verbrennungsproducte entweicht direct aufwärts in die

Esse.

Die Einrichtung des Rundbrenners mit mittlerem Essenrohr

unterscheidet sich von der des vorigen wesentlich nur dadurch, daſs statt des

seitwärts abgeführten Essenrohres dasselbe mitten durch den Apparat und durch die

Flamme direct aufwärts geführt ist (Fig. 11 bis

13 Taf. 33). Kleinere Brenner sind in dieser Weise nicht herzustellen,

weil die nöthigen Querschnitte der Luft- und zweifachen Flammenwege nicht gut

herauszubringen sind. Die Luft tritt durch Schlitze unten in den getheilten

Luftregenerator d ein, durchströmt den äuſseren, sowie

den weiter zurückliegenden inneren Theil desselben, um mit dem durch ein mit

Regulator R versehenes Rohr zugeführten Gase, welches

den Gasröhrchen r entströmt, zu verbrennen. Die Flamme

hat den äuſseren unteren Kamm k und den oberen inneren

Kamm k1 zu bestreichen,

um über die Porzellanwand z abwärts durch s in den durch Stift v

geführten Flammenregenerator q und in das Essenrohr Z zu entweichen. Zu bemerken ist noch, daſs in dem von

dem äuſseren Mantel m umgebenen inneren Mantel auch ein

seitliches Gaszuleitungsrohr y zur Gaskammer g angebracht ist.

In gleicher Weise ist ein Flachbrenner eingerichtet,

welcher als Rundbrenner unendlich groſs und vertical in Sectoren geschnitten gedacht

werden kann. Einen solchen Sector bildet der Flachbrenner; derselbe besitzt im

Vergleich zu den Rundbrennern den groſsen Vorzug, daſs man die Querschnitte der

Regeneratoren beliebig weit wählen darf, ohne den Körper ungehörig zu vergröſsern,

weil der Apparat, an die Wand gestellt und nach einer Richtung leuchtend, besser

maskirt ist und Schatten werfen vermieden wird.

Eine Hauptschwierigkeit der früheren Apparate besteht darin, daſs die starke

Vorwärmung der Luft und namentlich des Gases eine zu schnelle Verbrennung des freien

Kohlenstoffes in der Flamme verursachte, daſs also der leuchtende Theil der Flamme

bei der zunehmenden Vorwärmung der zur Verbrennung geführten Luft und Brenngase immer kürzer wurde,

was sogar bis zum Blaubrennen gesteigert werden konnte. Ferner versetzten sich die

engen Ausströmungsöffnungen des Brenngases mit Graphit. Zur Vermeidung dieser

Uebelstände sind die das Leuchtgas zuführenden Rohre r

des Strahlenbrenners von einem Mantel umgeben, welcher unten ein Gitterwerk bildet

und oben in einen ringförmigen Kamm k ausläuft, dessen

Zähne, nach innen gerichtet, die Mündungen der Rohre fast berühren. Die Zähne des

zweiten Kammes k1 sind

nach auſsen gerichtet. Die Brennluft, welche durch das Gitterwerk am unteren Theil

des Mantels eintritt, vertheilt sich auch, zwischen den Röhren hindurchtretend,

gleichmäſsig innerhalb des Mantels, um, an den Rohrmündungen zwischen den Zacken der

Kämme hindurchstreichend, mit dem dort entströmenden Brenngase schichtenweise

zusammenzutreten und als leuchtende Flamme durch den Glascylinder zu entweichen. Die

Kämme dienen dazu, die so zugeführte Luft derart zu vertheilen, daſs dieselbe,

schichtenweise in das Brenngas einschneidend, die Berührungsfläche zwischen Luft und

Gas so vergröſsert, daſs eine wesentlich lebhaftere Verbrennung und folglich erhöhte

Leuchtkraft der Flamme erzielt wird. Die Vertheilung des Brenngases durch die Röhren

dient demselben Zwecke. Die Kämme haben auch noch die Wirkung, daſs die Bewegung der

Luft bestimmt vorgeschrieben, eine verhältniſsmäſsig ruhige Flamme trotz Anwendung

des weiten Bauchcylinders x erzielt wird. Zwischen dem

Mantel und dem unteren Rande des Cylinders bleibt ein kleiner ringförmiger freier

Raum zum ferneren Eintritt von Luft, um zu verhindern, daſs das obere Ende der

Flamme weniger weiſs brennt, und um dieselbe oben zusammenzuführen. Auch wird

dadurch der Cylinder gekühlt und verhindert, daſs das Glas anläuft, wenn zu viel Gas

zugelassen wird. Durch diese Anordnung wird nicht nur eine verbesserte Verbrennung

erzielt, es wird auch der freie Kohlenstoff der Flamme vermehrt ausgeschieden und

kann sich dieser länger erhalten. Hierin allein besteht nach Fr. Siemens die Ursache der Anwendbarkeit des Strahlenbrenners für das

Regenerativ-Beleuchtungsprincip: Das Leuchtgas, welches in gröſseren Volumen den

Röhrchen entströmt, kann den durch Erhitzung ausgeschiedenen Kohlenstoff länger

unverbrannt erhalten. Die Luft, fein vertheilt, ersetzt den Uebelstand der

geringeren Vertheilung des Gases und verbessert sogar die endgültige vollkommene

Verbrennung. Das Wärmeableitungsvermögen der metallenen Röhrchen und die drei

verhältniſsmäſsig weiten Gasausströmungen verhindern ferner vollständig die

Ausscheidung von Kohlenstoff' in den Rohrmündungen.

Eine Umschlieſsung der Flamme durch Glaskugel oder Cylinder wird durch den

unabhängigen Auftrieb der Luft im Regenerator völlig unnöthig; die

Regenerativbrenner sind daher als Freibrenner zu

bezeichnen.

Diese Brenner werden in verschiedenen Gröſsen angefertigt und zwar stellen sich

Gasverbrauch und Leuchtkraft der Brenner Fig. 8 je

nach der Beschaffenheit des Gases folgendermaſsen:

Verbrauchfür die Stunde

Lichtstärkein Normalkerzen

Verbrauchfür Kerze u. Stde.

Gröſse IV

200

bis

250l

35

bis

45

5,6l

III

350

„

450

60

„

90

5,3

II

600

„

700

130

„

180

4,2

I

1400

„

1600

300

„

400

4,2

Für die gröſseren Brenner Fig.

11:

Verbrauchfür die Stunde

Lichtstärkein Normalkerzen

Verbrauchfür St. u. Kerze

Gröſse

0

2000

bis

2200l

500

bis

600

etwa

3,8l

00

2400

„

2600

650

„

750

3,5

000

3800

„

4000

1000

„

1100

3,5

Die Flachbrenner mit 8 und 11 Röhrchen gaben folgende

Resultate:

StündlicherVerbrauch

Lichtstärke

Verbrauchfür Kerze u. Stde.

8 Röhren

120l

durchschnittl. 20

etwa 6l

11 Röhren

210

seitlich 33, vorn 57

5

C.

Clamont in Paris (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 16640 vom 5. Mai 1881) will zur Herstellung eines weiſsen intensiven Lichtes die

Verbrennungsluft zur möglichst hohen Erhitzung durch ein Rohr C (Fig. 14 bis

16 Taf. 33) aus feuerfestem Material leiten, welches mit kleinen

Cylindern A gefüllt ist. Letztere sind mit je 4

Füſschen c und seitlichen Löchern versehen, so daſs die

durchstreichende Luft möglichst mit den heiſsen Wandungen in Berührung kommt. Um

dieses Rohr herum ist eine Anzahl Brenner M angeordnet.

Das zur Zuleitung des Leuchtgases dienende Rohr L

besitzt Löcher von bestimmter Gröſse, die in jede Abtheilung dieselbe Menge Gas in

bestimmter Zeit einströmen lassen, welches die Abtheilungen N anfüllt und aus den Löchern s ausströmt.

Das Rohr K ist mit Löchern o versehen, welche den Löchern s gegenüber

angeordnet sind. Dieses Rohr führt Luft unter Druck in die Abtheilungen, so daſs aus

den Löchern s sehr heiſse Flammenbündel

herausschieſsen, welche das Rohr C treffen und es auf

eine bedeutende Temperatur erhitzen. Die Verbrennungsluft gelangt durch Rohr D in die Rohre n und von

hier theils in Rohr C, theils in Kammer B und Rohre Jüf. Zwei kleine Ventilschrauben d dienen dazu, den Durchgang der Luft genau zu

reguliren.

Das Gas gelangt durch Rohr F in die ringförmige Kammer

E, welche durch Rohr L

die Abtheilung N der Brenner M für die Erhitzung des Rohres C und durch

Rohr G den eigentlichen Brenner speist. Die

Verbrennungsproducte der zur Erwärmung des Rohres C

dienenden Flammen m erwärmen auch die Kammern B sowie E und bewirken so

eine Vorwärmung der Verbrennungsluft und des Gases. Der zum Erhitzen der leuchtend

zu machenden Stifte dienende Brenner besteht aus einem hohlen Körper mit

ringförmiger Kammer P, in welche das Gas durch das mit

Regulirschraube g versehene Rohr G geleitet wird. Das Gas strömt durch Löcher t in die innere Wandung der Kammer P und trifft unmittelbar die dem Rohr C entströmende heiſse Luft, so daſs aus der unteren

Oeffnung S eine sehr heiſse Flamme schlägt, welche die

Magnesiastifte e trifft. Dieselben sind, wie Fig.

17 zeigt, in einem Blocke R befestigt; das

Ganze wird mit starkem Papier umwickelt. Wird dann diese Vorrichtung von dem

Flammenbündel getroffen, so verbrennt das Papier und die Stäbchen e werden durch die sie gänzlich umhüllende Flammen

weiſsglühend.

A. M.

Khotinsky in St. Petersburg (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 14689 vom 6. Januar 1881) befestigt den

aus Magnesia o. dgl. hergestellten Stift n (Fig. 18

Taf. 33) an dem Träger l, welcher mittels der Hülse k auf dem Rohre f

verschiebbar ist, so daſs man den Stift in passende Entfernung von der

Brennermündung b einstellen kann. Das brennbare Gas

tritt bei c, der Sauerstoff bei d in den Brenner ein. In entsprechender Weise eingeschlossen, soll diese

Vorrichtung namentlich zu Beleuchtungszwecken unter Wasser oder in mit explodirenden

Stoffen angefüllten Räumen verwendet werden.

Q. L.

Brin in Paris (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 13700 vom 15. Mai 1880) will einen Kohlenstift im Sauerstoffstrome verbrennen, indem der

Stift aus dem Führungsrohr q (Fig. 19

Taf. 33) dem aus dem Rohre D strömenden Sauerstoff

entgegengeführt wird. Ist die Kerze so weit abgebrannt, daſs sie die durch die Wand

der Röhre q hindurchgreifende, an dem um e drehbaren Hebel sitzende Rolle p frei läſst, so drückt das Gewicht o den Hebel nieder, wodurch ein Uhrwerk A in Thätigkeit gesetzt wird, welches nun die mit einem

Schlitz versehene Röhre r so weit dreht, bis durch den

Schlitz eine der im Rohr u befindlichen Reservekerzen

in die Führungsröhre q hineinfallen kann. Diese Kerze

drückt nun die Rolle p wieder nach auſsen und rückt

dadurch das Uhrwerk aus. Die Bohrungen in der Mündung des Rohres D sind so angeordnet, daſs der Sauerstoff von allen

Seiten gegen den brennenden Kohlenstift geblasen wird.

B.

Andreae in Wien (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 15292 vom 20. Januar 1881) beschreibt

eine Anzahl Lampen für carburirtes Gas. Der Behälter

a (Fig. 20 bis

22 Taf. 33), welcher von i aus mit

schwerflüchtigen Kohlenwasserstoffen versorgt wird, ist hinter der Flamme b so angebracht, daſs die Wärme durch den Reflector cd auf diese Stoffe übertragen wird. Das Leuchtgas

tritt durch den Kanal e in den Behälter a, aus welchem es durch den Kanal f zum Brenner gelangt.

Bei den Lampen Fig. 23 und

24 Taf. 33 durchstreicht das Gas zunächst die Vorkammer m, tritt erwärmt in den Raum a, nimmt hier Kohlenwasserstoffdämpfe auf und geht in die zweite

Wärmekammer

n, um so möglichst stark vorgewärmt zum Brenner b zu gelangen. Dabei können, wie Fig. 24

zeigt, die Schutzgläser so angeordnet werden, daſs gleichzeitig die zur Verbrennung

dienende Luft vorgewärmt wird, indem dieselbe zwischen den beiden die Flamme

umgebenden Glasschalen hindurchstreicht, ehe sie zu dem Brenner gelangt.

Diese Vorwärmung ist noch mehr ausgebildet bei der Lampe Fig. 25

Taf. 33, bei welcher der die Kohlenwasserstoffe enthaltende Behälter a von einem zweiten Gefäſs theilweise umschlossen ist.

Der Zwischenraum zwischen den beiden Gefäſsen kann dabei dazu dienen, die zur

Verbrennung des Gases erforderliche Luft, welche bei y

eintritt und unter dem Boden des Gefäſses a hergeht,

um, durch das Rohr f erwärmt, zu den Flammen b zu führen. Es kann auch umgekehrt der Zwischenraum

s, welcher zwischen den beiden Gefäſsen bleibt,

dazu dienen, in der Weise eine Luftisolirschicht zu dem Behälter a zu bilden, daſs sich ein natürlicher Zug durch das

Rohr f einerseits und den Zwischenraum z und dessen Oeffnungen y

andererseits bildet. In beiden Fällen ist, wie die Luftströmung auch sei, der

Behälter a stets gleichsam in einem auf ziemlich

constanter Temperatur bleibenden Luftbad befindlich und somit eine möglichst

regelmäſsige und gleichförmige Verdampfung in demselben ermöglicht.

L.

Fredholm in Stockholm (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 16636 vom 9. April 1881) will dadurch

eine selbstthätige Regulirung der Erhitzung solcher

Kohlenwasserstoffe erzielen, daſs durch die im Naphtalinbehälter A (Fig. 26

Taf. 33) entwickelte Wärme sich eine im Rohr N

eingeschlossene Substanz ausdehnt, die flache Deckenwand der Kapsel O nach oben drückt und dadurch den mittels Halter L mit der Stellschraube M

verbundenen Ring F hebt, welcher sich um den

Naphtalinbehälter legt. Dabei dreht sich der Ring um die Bolzen der Stützen H und sein die Heizplatte G tragender Theil hebt sich von der mit dem Behälter A verbundenen Unterplatte J, so daſs das Heizblech seine Wärme nicht mehr direct auf den Behälter

A übertragen kann.

W.

Lönholdt in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Kl. 26 Nr. 14823 vom 10. Februar 1881) empfiehlt

einen Argandbrenner mit doppeltem Ring, bei welchem,

wie aus Fig. 27

Taf. 33 zu sehen, ein Hohlring C zwischen die

Brennerringe A und B und

dem Ständer F eingeschaltet ist. Aus diesem Ring wird

das Gas nach den beiden Brennern durch je drei oder mehr enge Röhren b und c geleitet, in den

Ring C aber durch die drei Röhren a.

Tafeln