| Titel: | Ueber Neuerungen an Pumpen. |

| Autor: | S–n. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 1 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Pumpen.

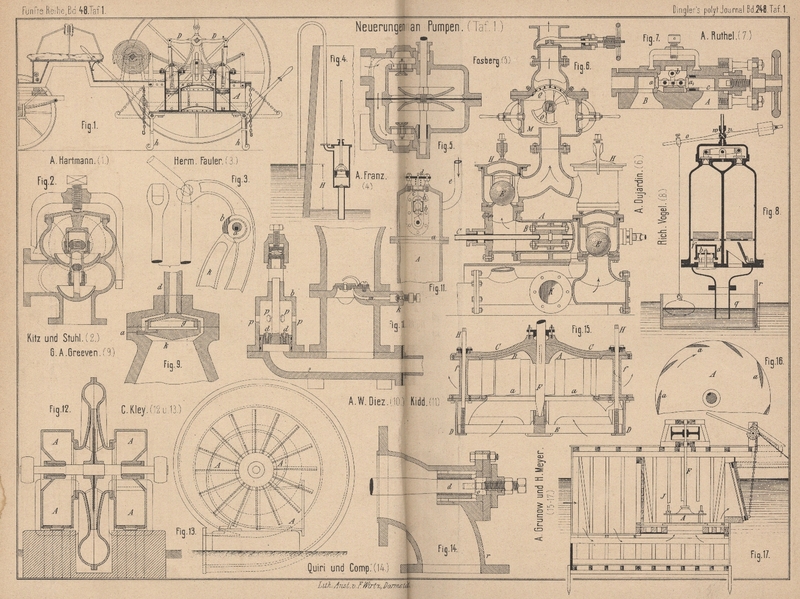

Patentklasse 59. Mit Abbildungen im Text und auf

Tafel 1.

(Fortsetzung des Berichtes Bd. 246 S.

257.)

Ueber Neuerungen an Pumpen.

Die bisher verwendeten Feuerspritzen für Handbetrieb

müssen wegen der handlichen Druckschwengellage mit verhältniſsmäſsig kleinen

Fahrrädern versehen werden, was den Transport derselben nicht unwesentlich

erschwert. Auſserdem haben diese Spritzen den Uebelstand, daſs die

Bedienungsmannschaft ungleichmäſsig angestrengt wird und dabei das Aufschlagen des

Schwengels in der tiefsten Stellung durch besondere Uebung vermieden werden muſs,

damit nicht unnütze Kraftvergeudung stattfindet.

Alw.

Hartmann in Neusellerhausen bei Leipzig (* D. R. P. Nr. 20 756 vom 19. Juli

1882) sucht diese Uebelstände dadurch zu vermeiden, daſs er die Pumpen

durch Kurbelbetrieb in Thätigkeit setzt. Zu diesem Zwecke hängt er den Wasserkasten

A (Fig. 1 Taf.

1) mittels Federn unter die Hinterachse der Spritze und

kann in Folge dessen sehr hohe Hinterräder benutzen. Die Fahrachse ist in ihrer

Mitte zwischen den beiden Pumpen stiefeln gekröpft und an dieser Stelle mit den

beiden Kolben durch den 3 armigen in einem Punkte drehbar unterstützten Hebel D verbunden. Die Fahrräder laufen lose auf den

Achsschenkeln. – Soll gepumpt werden, so hebt man den Wasserkasten durch

Herunterklappen der Hebel h so hoch, daſs die Fahrräder

frei in der Luft schweben. Nachdem man dieselben nun mit der Achse gekuppelt und

Kurbeln aufgesteckt hat, können die Pumpen durch Drehen der Räder in Betrieb gesetzt

werden.

Um die Ventile von Feuerspritzen leicht reinigen und

auswechseln zu können, verbinden Kitz und Stuhl in

Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 20550

vom 31. Mai 1882) Saug- und Druckventil in der durch Fig. 2 Taf.

1 veranschaulichten Weise unter sich und mit dem Ventilgehäusedeckel. Wie

ersichtlich, kann durch Herumklappen des Schraubenbügels der Deckel mit den Ventilen

entfernt werden. Durch Lösen der Ueberfall- und Kopfmuttern können sodann die

einzelnen Ventile ausgewechselt werden.

Einige praktische Neuerungen an Schwengelpumpen lieſs

sich Herm. Fauler in Firma Philipp Anton Fauler in Freiburg, Baden (* D. R. P. Nr. 20564 vom 24.

Februar 1882) patentiren. Dieselben bezwecken eine billige Massenfabrikation von

einfachen, für die Landwirthschaft geeigneten Pumpen

aus Guſseisen. Die Kolbenstange und der Schwengel sind in der in Fig. 3 Taf.

1 gezeichneten Weise verbunden, so daſs die Stange nur in der punktirt gezeichneten

Lage von der Seite in den Schwengelhaken eingeschoben werden kann. Nach unten

gedreht, ist sodann eine Trennung der Kolbenstange von dem Schwengel unmöglich.

Dieselbe Verbindung kann zwischen Kolben und Pleuelstange angeordnet werden. Die

Befestigung des Schwengels auf der Schwengelstütze k

ist eine ähnliche. Der Kopf a der ersteren ist

walzenförmig und besitzt an der Seite eine angegossene Flansche b. Ueber den Kopf wird von der Seite der mit einem

entsprechenden Auge versehene Schwengel geschoben und durch eine seitlich aufgelegte

Scheibe mit Schraubenbolzen befestigt. Letzterer geht durch eine weite Oeffnung des

Kopfes a hindurch, so daſs er in keinem Falle als

Drehachse dienen kann, sondern nur eine seitliche Verschiebung des Schwengels auf

der Stütze k verhindert. Die Anschlagflächen zwischen

beiden Theilen müssen natürlich so gestaltet sein, daſs eine Bewegung derselben

gegen einander nicht verhindert wird. Die einzelnen Theile werden mittels Maschinen

geformt und nach dem Guſs ohne weitere Bearbeitung zusammengestellt.

Die Erfindung von A. Franz in Völklingen a. d. Saar (* D. R. P. Nr. 20455 vom 2. Juli

1882) bezweckt eine Erleichterung des Handbetriebes von Schiffspumpen, wie sie zum Entfernen des Leckwassers aus

gröſseren Kähnen verwendet werden. Der Zweck wird dadurch erreicht, daſs das

Steigrohr, wie aus Fig. 4 Taf.

1 zu ersehen, über der Bordwand nach unten herumgebogen und so lang gemacht wird,

daſs sein unteres Ende selbst bei geringstem Tiefgange des Schiffes noch unter

Wasser taucht. Ist die Pumpe vollständig mit Wasser gefüllt, so halten sich die im

Steigrohr stehenden Flüssigkeitssäulen das Gleichgewicht und die Bewegung des

Pumpenkolbens erfordert in Folge dessen nur eine Kraft zur Hebung einer Wassersäule

von der Höhe H zwischen dem äuſseren und inneren

Wasserspiegel. Ein Zurücksaugen des Wassers in das Schiff hinein wird durch das

Druckventil der Pumpe verhindert. – Bei Verwendung von Rotationspumpen muſs man im

Steigrohr ein besonderes Rückschlagventil anordnen. Der Betrieb der so construirten

Pumpen wird also um so leichter, je geringer der Tiefgang des Schiffes ist.

Die groſsen, über Tag stehenden Wasserhaltungs-Dampfmaschinen haben trotz ihrer oft sehr groſsen

Dimensionen eine verhältniſsmäſsig geringe Stärke in Folge der geringen

Kolbengeschwindigkeit, welche jedoch durch die mit der Dampfmaschine in direktem

Zusammenhange stehenden Pumpen im Schachte bedingt wird. Letztere lassen, wenn man

einigermaſsen sicher gehen

will, keine groſse Anzahl von Hüben zu. Um deshalb die Geschwindigkeit und die

Hubzahl der Dampfmaschine unabhängig von der Geschwindigkeit und Hubzahl der Pumpen

zu machen, verbindet die Actien-Gesellschaft Isselburger

Hütte vormals Johann Nering Bögel und Comp. in Isselburg (* D. R. P. Nr.

20757 vom 19. Juli 1882) eine horizontal liegende Dampfpumpe, einen Windkessel und

eine über dem Schachte stehende Wasserhaltungs-Wassermaschine (d. i.

Wassersäulenmaschine) in folgender Weise mit einander: Die Dampfpumpe pumpt dem

Windkessel die erforderliche Wassermenge unter einem bestimmten, sich nach dem

Pumpengestängegewicht und dem Plungerquerschnitt der über dem Schacht stehenden

Wassermaschine zu. Vom Windkessel wird das Wasser nach der Wassermaschine geführt

und hebt den Plunger derselben. Mit letzterem ist das Pumpengestänge direkt

verbunden. Nach vollendetem Hub schlieſst sich selbstthätig das Wassereinlaſsventil

und öffnet sich das Auslaſsventil. Hiernach sinkt der Plunger mit dem Gestänge durch

sein Eigengewicht, bis das Auslaſsventil geschlossen und das Einlaſsventil wieder

geöffnet wird. Während der Herabbewegung des Plungers hat der Druck im Windkessel in

Folge der ununterbrochen arbeitenden Dampfpumpe entsprechend zugenommen, weshalb die

Geschwindigkeit der Dampfpumpe nach der erforderlichen Hubzahl der Wassermaschine zu

reguliren ist.

Textabbildung Bd. 248, S. 3

Beistehend und in Fig. 5 Taf.

1 ist nach dem Engineer, 1882 Bd. 54 S. 300 eine

doppelt wirkende Diaphragma-Pumpe von Fosberg dargestellt, welche sich weniger durch neue

Theile als durch die praktische Anordnung bekannter Pumpenelemente auszeichnet und

sich dadurch besonders für Schiffe eignet. Das

Diaphragma besteht aus Gummi, ist zwischen den 2theiligen Pumpenkörper und die

beiden Kappen der Kolbenstange geklemmt. Jede Gehäusehälfte besitzt ihr Saug- und

Druckventil, welche durch Lösen der Verschluſsschrauben leicht zugänglich gemacht

werden können. Die 2 mal geführte Kolbenstange wird durch einen 1 armigen Handhebel

in Thätigkeit gesetzt.

In Armengaud's Publication industrielle, 1882 S. 404 ist

eine von A. Dujardin in Lille construirte Schlempepumpe für Zuckerfabriken und Destillerien

veröffentlicht. Die in Fig. 6 Taf.

1 dargestellte Pumpe ist eine doppelt wirkende Zwillingspumpe und wird durch

Riemenübertragung von einem einfachen Rädervorgelege getrieben. Die guſseisernen

Pumpencylinder A besitzen innen eine Bekleidung von

Rothkupfer. Die Kolben B sind aus Bronze hergestellt

und bestehen aus zwei durch Schrauben zusammen gehaltenen Theilen, welche die

schmiedeiserne Kolbenstange C mittels eines Bundes umfassen. Die

Kolbenstange ist mit Bronze bekleidet. Die an den Cylinderenden angeordneten 8

Ventilgehäuse werden durch hohle Deckel H geschlossen

und enthalten bronzene Kugelventile E mit Sitzen aus

gleichem Metall. Da sonstige reibende Theile hier nicht vorhanden sind, so hat man

von einer Auskleidung des Gehäuseinneren mit Kupfer oder Bronze abgesehen. Die 4

Saugventilgehäuse laufen in das gemeinschaftliche Saugrohr K aus, welches in den Schlempebottich taucht. Die beiden

Druckventilgehäuse jeder Pumpe münden in einen Kasten M, welcher nach oben durch ein kreisbogenförmiges Gitter Q abgeschlossen ist. Unterhalb desselben bewegt sich

eine Reibvorrichtung OP, welche die im Gitter

hängen bleibenden festen Körper zerkleinert und sie hierdurch für den demnächstigen

Durchtritt durch das Gitter geeignet macht.

Die meisten sich auf Pulsometer beziehenden Neuerungen

betreffen die Dampfsteuerung.

Adam

Ruthel in Würzburg (* D. R. P. Nr. 20473 vom 23. April 1882) wendet statt der

bekannteren Kugel- und Zungenventile einfache horizontal bewegliche Sitzventile an.

Die beiden die Pumpenkammern A und B (Fig. 7 Taf.

1) abschlieſsenden Ventile a, a1 sind starr mit einander verbunden und laufen mittels 2

Laufräder auf einer kurzen Schiene von trapezförmigem Querschnitt. Die Bewegungen

der Ventile werden durch ein Kippgewicht b beeinfluſst,

dessen vertikale Stange sich gegen die Schiene stützt und den die Ventile

verbindenden Bügel mittels einer Schleife umfaſst.

Wenn auch diese Einrichtung wegen der groſsen Reibungswiderstände, welche die Ventile

ihrer Bewegung entgegensetzen, nicht als praktisch bezeichnet werden kann, so

verdient das Patent doch eine besondere Beachtung, weil es eine Vorrichtung angibt,

wodurch eine Regulirung des Hubes der Ventile während

des Betriebes des Pulsometers ermöglicht wird. Der eine Ventilsitz ist nämlich am

Ende einer einseitig geschlossenen Röhre c angebracht,

die sich mittels eines Schraubenrades in einer cylindrischen Ausbohrung der

Pumpenkammer B verstellen läſst Eine Dichtung der Röhre

wird durch eingelegte Sprengringe und Stopfbüchse bewirkt. Die Vortheile einer

solchen Hubregulirung sind nicht zu verkennen; nur müſste dieselbe mit einer

praktischeren Steuerung vereinigt werden.

Rich.

Vogel in Bochum (* D. R. P. Nr. 20568 vom 12. Mai 1882) gibt den Balancierventilen seiner Pulsometer (vgl. Fig.

8 Taf. 1) eine nach unten zugespitzte Form, um eine vorzeitige

Umsteuerung, welche bei mit vollständiger Wasserfüllung arbeitenden Pulsometern

durch den Anprall des aufsteigenden Saugwassers gegen die Dampfsteuerventile leicht

hervorgerufen wird, zu vermeiden. Um die Stöſse der Saugventile zu verhindern, gibt

Vogel denselben eine eigenthümliche Gestalt. Ueber

der Saugöffnung wird ein durchlöcherter Kolben b

befestigt, über welchen

sich der als Ventil wirkende, oben geschlossene Cylinder d schiebt (vgl. die linke Pumpenkammer in Fig. 8).

Auſserdem ist über dem Saugventil und dicht unter dem Druckkanal eine horizontale

Scheidewand mit Oeffnungen f angeordnet.

Beide Vorrichtungen sollen folgendermaſsen wirken: Ein erheblicher Theil des

Saugwassers stöſst in der Saugperiode gegen den festen Kolben b und ist dadurch von der Ausübung eines direkten

Stoſses gegen das Ventil d ausgeschlossen. Die Hebung

findet also nur in so weit statt, als Wasser durch die kleinen Oeffnungen im Kolben

b über letzteren treten kann. Die Folge hiervon ist

eine Bremsung des Ventilaufganges. Da ferner die Querschnitte der Oeffnungen f kleiner sind als die gröſste freie Durchgangsöffnung

des Saugventiles d, so sollen mit dem Heben des

letzteren die in die Kammer einströmenden Wassermengen gröſser sein als die bei f ausströmenden, was einen erhöhten Druck über dem

Saugventil zur Folge hat. Erhält schlieſslich die Pressung in der Kammer eine

Gröſse, welche den Auftrieb des Saugventiles im Gleichgewicht hält, so bleibt der

Saugventildeckel, ohne von der Hubbegrenzung angehalten zu werden, in bestimmter

Höhe stehen. – Ob dies Alles erreicht wird, ist fraglich.

Auſser Zweifel steht der Vortheil einer 3. Steuerung von Vogel. Der Dampfabsperrhahn w besitzt nämlich

auſser der gerade durchgehenden Hauptbohrung noch eine kleine seitliche Bohrung n, welche bei der Absperrung des Dampfes die

Pumpenkammern mit der Atmosphäre in Verbindung setzt. Ein Nachsaugen des Wassers bis

in die Ventilkammer wird hierdurch bei Auſserbetriebsetzung des Pulsometers

verhindert. Verbindet man das Hahnkücken mit einem Schwimmerhebel o, so läſst sich der Dampfzutritt selbstthätig dem

jeweiligen Wasserstande im Saugkasten anpassen. Steigt letzterer, so wird der

Dampfhahn weiter geöffnet, was ein erhöhtes Gangtempo zur Folge hat, und umgekehrt

im entgegengesetzten Falle. Soll aus einem Teich nur eine bestimmte Wassermenge

gehoben werden, so läſst man dem im Wasser stehenden Saugkasten q durch eine Schütze r nur

eine bestimmte Wassermenge zuflieſsen.

Die sinnreich erdachte Pulsometer-Steuerung von G. A.

Greeven in Brühl bei Köln (* D. R. P. Nr. 20294 vom 9. April 1882) ist nur für

einkammerige Pulsometer bestimmt (vgl. 1882 245 * 280).

Wie aus Fig. Taf. 1 ersichtlich, ist bei derselben unterhalb des Dampfrohres d in der Pumpenkammer ein niedriger Cylinder k angeordnet, in welchem ein napfförmiger Kolben g spielt, dessen obere erhöhte Fläche als

Dampfabschluſsventil wirkt. Das Innere des Cylinders steht durch den Kanal a mit der Atmosphäre in Verbindung. Während der

Druckperiode des Pulsometers nimmt der Kolben g die

tiefste Stellung ein. Tritt nun die Condensation ein, so erstreckt sich der Einfluſs

derselben bis in das Rohr d hinein; es findet also über

g eine Druckverminderung statt und g erleidet in Folge dessen und durch den Druck der atmosphärischen Luft

im Inneren des Cylinders k einen Auftrieb. Hierdurch

wird der Dampfzutritt geschlossen. Zufolge der bedeutenden Differenz im Querschnitt

des Rohres d und der Angriffsfläche von g für den Auftrieb ist g

im Stande, dem sich wieder verstärkenden Dampfdruck in d zu widerstehen und in geschlossener Stellung zu verharren. Sobald jedoch

gegen Ende der Saugperiode der Druck auf jenen Theil des Kolbens g sich erhöht, welcher dem Einfluſs der Spannung in der

Pumpenkammer ausgesetzt ist, bekommt dieser Druck in Verbindung mit dem Dampfdruck

in der Zuleitung das Uebergewicht über den Atmosphärendruck im Inneren des

Cylinders, der Kolben bewegt sich abwärts, dem Dampf den Zutritt zur Pumpenkammer

gestattend, und die Druckperiode beginnt. – Als Vortheile dieser Vorrichtung werden

Dampfersparniſs, geringe Erwärmung des Wassers und kurze Saugperioden angegeben.

Etwas unklar ist die Beschreibung des im Iron, 1882 Bd.

20 S. 374 dargestellten Kidd'schen Dampfwasserhebers: Die einfache Kammer A (Fig. 11

Taf. 1) ist am Boden mit einem sich nach innen öffnenden Wassereintrittsventile und

mit einem Steigrohr nebst Steigventil versehen. Der Apparat steht bis zur Linie a im Wasser. Im oberen Theile der Kammer A ist ein nahezu abbalancirtes Dampfeinlaſsventil b angeordnet, welches mit dem Lufteinlaſsventil c an einer Spindel befestigt ist. Das Gewicht der

Ventile nebst Spindel wird von einer Schraubenfeder d

getragen. Nimmt man an, die Kammer sei bis zur Linie a

mit Wasser gefüllt und es werde Dampf in das Rohr e

eingelassen, so wird sich, da die untere Fläche des oberen Ventiles b etwas gröſser ist als der Querschnitt der unteren

Ventilplatte b, das Dampfventil unter Schlieſsung des

Luftventiles c heben. Der hierauf in die Kammer A einströmende Dampf wird nun das Wasser durch das

Steigrohr aus derselben herausdrücken, bis beim Sinken des Wasserspiegels unter die

Steigrohroberkante wie beim gewöhnlichen Pulsometer die Condensation eintritt. Es

schlieſst sich jetzt sofort das Steigventil und das Bodenventil der Kammer läſst

Wasser in dieselbe eintreten. Gleichzeitig hat jedoch das in der Kammer herrschende

theilweise Vacuum das Lufteinlaſsventil c geöffnet und

damit das Dampfeinlaſsventil b geschlossen. Ist das

Wasser in der Kammer wieder bis zur Linie a gestiegen,

so gleicht sich der Druck innerhalb und auſserhalb des Apparates wieder aus, worauf

der Dampfdruck das Uebergewicht erlangt, das Dampfventil b öffnet und das Luftventil c schlieſst. Es

wiederholt sich nun das Spiel von Neuem. Die Füllperiode ist eine verhältniſsmäſsig

sehr kurze in Folge des groſsen Eintrittsventiles für das Wasser am Boden der

Kammer.

Ober-Maschinenmeister Kahl hält den Pulsometer in seiner

jetzigen wesentlich verbesserten Construction (von Neuhaus) unter passenden Verhältnissen auch in Bezug auf den

Dampfverbrauch der gewöhnlichen Kolben-Dampfpumpe ebenbürtig. Es wurden im J. 1879

zwei mit Dampfpumpen versehene Wasserstationen der Berlin-Hamburger Bahn,

bei denen die vertikale Saugleitung etwa 3m, die

Länge der horizontalen Saugleitung 10m, die

Druckhöhe 5m,5 und der Kesseldampfdruck 4at betrug, mit Pulsometern ausgerüstet.

Die wiederholt angestellten vergleichenden Versuche hatten ein den Pulsometern

günstiges Resultat. So betrug die Kohlenersparniſs 20 bis 30 Proc. Der Verbrauch an

Schmieröl, dessen Werth sich auf etwa 5 Procent der Kosten des verbrauchten

Brennmaterials stellte, fiel gänzlich weg. Seitdem arbeiten die Pulsometer 3 Jahre

ununterbrochen zur vollsten Zufriedenheit. Aus ferneren Versuchen folgert Kahl, daſs Pumpen, wie solche bisher in den

Eisenbahn-Wasserstationen Verwendung zu finden pflegen (direkt wirkende vertikale

Dampfpumpen ohne Expansion und Condensation) im Allgemeinen den Pulsometer an

Nutzeffekt nicht übertreffen.

Beiläufig sei hier noch nach derselben Quelle (Glaser's

Annalen, 1883 S. 3) erwähnt, daſs auf einer der

gröſseren Locomotivstationen der Berlin-Hamburger Bahn sich ein Pulsometer bei dem

Auswaschen der Locomotivkessel gut bewährt. Der Wasserstrahl ist ein so kräftiger,

daſs die Entfernung des Schlammes und Kesselsteins wesentlich erleichtert wird.

Obigen Angaben direkt entgegengesetzt lautet der Bericht von Eug. Engel im Bulletin de Mulhouse. Derselbe

stellte Versuche mit 4 Pulsometern an (Construction?):

Pulsometer

Nr. 1

2

3

4

5

Stündlich gehobenes Wasser

25920

21024

20952

23184

22860t

Förderhöhe

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70m

Wassertemperatur im Brunnen

4,2

4,8

4,2

4,9

4,00

Wassertemperatur am Ausguſs

8,2

9,8

9,0

10,0

9,40

Dampfdruck

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5at

Verbrauchter Dampf

159

161

155

152

190k

Der von einer direkt wirkenden Dampfpumpe mit 60 Proc.

Wir- kungsgrad verbrauchte Dampf

40

32

31

35

34k

Der Pulsometer hat also im Durchschnitt 5 mal mehr Dampf

gebraucht als die Dampfpumpe; dabei sind für die Dampfmaschine der letzteren ein

Wirkungsgrad von 80 Proc., für die Pumpe ein solcher von 75 Proc. und 20k Dampf für die Pferdestärke und Stunde

angenommen.

Nach der Deutschen Bauzeitung, 1882 S. 489 soll der nach

dem Ulrich'schen Patente construirte Pulsometer (vgl.

1882 243 * 277) sogar die Dampfpumpe übertreffen. Bei

Versuchen, welche in der Fabrik von Gebrüder Körting

angestellt wurden, ergab 1k Dampf in der

Dampfpumpe 1800mk, im Pulsometer 2560mk Arbeit. Ausgedehnte Messungen der sächsischen

Staatsbahnen haben im Durchschnitt für kleinere Pulsometer 2000mk für 1k Dampf

ergeben. Bei dem Versuche lagen die Verhältnisse für den Pulsometer in so fern

ungünstig, als ihm nasser Dampf zugeführt wurde. Auſser für

Eisenbahn-Wasserstationen eignet sich der Ulrich'sche

Pulsometer auch für die Entwässerung von Baugruben und soll im Stande sein, sich selbst

aus dem Wasser bis zu 7m,5 Saughöhe frei zu

arbeiten. Zur Förderung auf groſse Höhen mit geringer Dampfspannung können mehrere

Pulsometer über einander gestellt werden, wobei das Druckrohr des unteren das

Saugrohr des oberen wird.

Die Merkel'sche Verbesserung des hydraulischen Widders (vgl. 1881 242 * 404) gab

den Anlaſs zu verschiedenen Abänderungen, welche denselben Zweck anstreben. Aug. W.

Diez in München (* D. R. P. Nr. 20429 vom 24. Mai 1882) verengt der Menge des

Zufluſswassers entsprechend die Durchfluſsweite des Stoſsventilgehäuses dadurch,

daſs er einen mit Oeffnungen versehenen Ringschieber um das durchbrochene

cylindrische Gehäuse legt. Durch Drehung des Schiebers kann der offene Querschnitt

der Oeffnungen regulirt werden. – In einem anderen Patente (*Nr. 20781 vom 11. Juli

1882) legt Diez die Durchgangsöffnungen in die Decke

des Ventilgehäuses und regulirt den Querschnitt derselben durch

Niederschraubventile.

Ferner will Diez den Widder für Gefälle von über 10m Höhe geeignet machen (vgl. * D. R. P. Nr. 20901

vom 11. Juli 1882). Bis jetzt scheiterten einschlägige Versuche an dem schnellen

Verschleiſs des Stoſsventiles. Das neue Stoſsventil (Fig. 10

Taf. 1) hat die Gestalt eines in dem Cylinder b

spielenden Kolbens und besitzt 4 mittels Schrauben d zu

regulirende Durchtrittsöffnungen. Ebensolche in einer Linie liegende Oeffnungen p besitzt das Gehäuse b.

Zur Hubbegrenzung ist über der Kolbenstange ein Bügel mit Puffer angeordnet.

Die Vorrichtung soll folgendermaſsen wirken: Durch den Druck des Wassers wird der

Kolben gehoben, bis der Kolbenkörper die Gehäuseöffnungen p vollständig überdeckt. Während bis dahin das Wasser ungehinderten

Durchtritt durch den Kolben und die Oeffnungen p hatte,

wird derselbe jetzt plötzlich gehemmt. Es erfolgt infolge dessen der hydraulische

Stoſs. Der Kolben steigt inzwischen vermöge seiner lebendigen Kraft in die Höhe

unter Verdrängung des über ihm befindlichen Wassers nach unten und gelangt endlich,

nachdem er hierdurch schon theilweise gebremst und gegen den Puffer gestoſsen ist,

einen Augenblick zur Ruhe. Der Rückschlag des Puffers und das Eigengewicht des

Kolbens lassen denselben dann wieder sinken, bis er die Oeffnungen p neuerdings freilegt und sich dasselbe Spiel

wiederholt. Da die im Windkessel befindliche Luft bei dem starken Druck bald vom

Wasser mitgerissen würde, ist eine Vorrichtung zum Ersatz derselben vorgesehen.

Dieselbe besteht in dem sich nach innen öffnenden Ventil k, welches in einem unter das Steigventil mündenden Kanal m angeordnet ist. Beim Durchtritt des Wassers durch das

Stoſsventil sammelt sich unter dem Steigventil Luft an, welche beim nächsten

hydraulischen Stoſs und dabei erfolgender Oeffnung des Steigventiles in den

Windkessel tritt.

Gebrüder

Buderus in Hirzenhainerhütte (* D. R. P. Nr. 20452 vom 25. Juni 1882) bringen einige ganz

wesentliche Verbesserungen an der bekannten Kettenpumpe an,

welche diesen alten Wasserhebeapparat noch besser wie seither für Zwecke der Landwirthschaft geeignet machen. Um nämlich die bis

jetzt bekannte Kettenpumpe zum Heben der Jauche in ein auf einem Wagen stehendes

Transportgefaſs benutzen zu können, muſste man entweder ein Gerüst bauen, um an die

Kurbel der hochliegenden Kettenrollenwelle zu gelangen, oder eine theure

Transmission anwenden. Beides wird vermieden, wenn man an der Steigröhre in

handlicher Höhe einen Arm befestigt und in diesen die Kurbelwelle lagert, welche mit

der Kettenrollenwelle durch Zugstangen oder durch eine Kette ohne Ende, welche über

2 Rollen gelegt wird, verbunden ist. Man kann auch auf der unteren Kurbelwelle ein

dem oberen gleiches Greiferrad aufkeilen und über dieses die auſsen herabhängende

Kette legen, so daſs dieselbe zwischen der Steigröhre und dem Greiferrad

hindurchgeht. Um nun die Ausguſshöhe jedem Transportgefaſs anpassen zu können, wird

die Steigröhre in der Fundamentplatte verschiebbar angeordnet. Durch Lösen einer

Schelle ist die Einstellung leicht zu erreichen.

Der Zweck der von Carl Kley in

Bonn (* D. R. P. Nr. 20314 vom 16.

Juni 1882) angegebenen Neuerungen an Centrifugalpumpen und Ventilatoren ist, den groſsen Arbeitsverlust zu

beseitigen und das Geräusch, welches bei den bekannten Constructionen dadurch

entsteht, daſs die eintretende Flüssigkeit oder Luft weder mit der nöthigen

Geschwindigkeit, noch in derjenigen Richtung im Inneren des Flügelrades ankommt,

welche erforderlich sind, wenn der Eintritt in dasselbe ohne Stoſs erfolgen soll.

Anstatt nämlich die Flüssigkeit mit einer Bewegungsrichtung parallel zur Achse in

den Saugraum einströmen zu lassen, läſst Kley dieselbe

durch einen oder mehrere ringförmig gewundene oder spiralförmige Kanäle A (Fig. 12 und

13 Taf. 1) nahezu tangential an den Saugkreis oder an den inneren

Flügelradkreis eintreten und zwar mit einer Geschwindigkeit, welche nahe mit

derjenigen übereinstimmt, welche am inneren Schaufelkreis des Flügelrades herrscht,

oder welche je nach der gewählten Schaufelform und Stellung theoretisch erforderlich

ist, um den Eintritt in das Flügelrad ohne Arbeitsverlust zu ermöglichen.

Für Schraubenpumpen empfehlen Quiri und Comp. in Schiltigheim bei Straſsburg (* D. R. P. Nr. 20338 vom

11. Juni 1882, vgl. 1880 235 * 331) die in Fig.

14 Taf. 1 dargestellte Welleneinstellung. Wie ersichtlich, ist hier das

Saugrohr r im rechten Winkel umgebogen und nimmt in

einer Büchse den Wellenzapfen d auf. Letzterer lehnt

sich in achsialer Richtung mittels eines Stahldornes gegen eine nachstellbare

Stahlschraube. In der Büchse ist ein ringförmiger Hohlraum angeordnet, welcher mit

dem Raum hinter dem Wellenzapfen in Verbindung steht. – Der Zweck dieser Einrichtung

ist nicht recht einzusehen. Verlängerte sich die untere Oeffnung o bis in das Saugrohr hinein, so wäre ein Eintreten der

Flüssigkeit hinter den Wellenzapfen und eine dadurch bewirkte Schmierung denkbar. In

der dargestellten Anordnung findet jedoch ein Eintreten des Wassers in den Hohlraum, geschweige ein

Rundlauf des Wassers in demselben nicht statt.

Die Wasserhebemaschine von Fr.

A. Grunow und Heinr. Meyer in

New-York (* D. R. P. Nr. 20551 vom

20. Juni 1882) dient zur Hebung von groſsen Wassermassen auf geringe

Höhe, wie sie beim Entwässern von Grundstücken vorkommen kann. Der wirkende Theil

der in Fig. 15 bis

17 Taf. 1 skizzirten Maschine besteht aus einem Schaufelrade A, welches unter Wasser auf einer vertikalen Welle F befestigt ist. Das Rad wird von einer Scheibe B gebildet, an deren unteren Fläche vertikale, schräg

nach innen gerichtete Schaufeln a angebracht sind.

Ueber dem Rade liegt eine auf 4 Säulen f ruhende Decke

C, während im Fundamentrahmen D das Fuſskreuz E für die

Welle F liegt, welche durch die Schrauben H in ihrer Höhenlage geregelt werden kann. Das Rad wird

innerhalb eines Kastens J (vgl. Fig. 17) so

gelagert, daſs das zu hebende Wasser in der Pfeilrichtung von unten in das Rad

eintreten kann, während das gehobene Wasser über dem Rade aus dem Kasten J durch einen seitlichen Schützen abflieſst. Dies

findet statt, wenn das Rad in der Pfeilrichtung Fig. 16

gedreht wird. Es schneiden dann die einzelnen Schaufeln die vor ihnen stehenden

Wassermassen von der innerhalb des Rades stehenden Wassersäule ab und schleudern sie

nach auſsen. Hierdurch wird ein Nachsaugen von Wasser in das Rad hinein und eine

Abgabe desselben an den Umfang des Rades bewirkt.

Das Patent * D. R. P. Nr. 20264 vom 31. März 1882 von M. Ed.

Bourgeois du Marais und Paul Doudart de la

Grée in Paris betrifft einen Wasserhebeapparat, der unter dem Namen hydraulischer Hohlstab bekannt ist. Die Wirkung desselben beruht auf

folgendem Prinzipe: Wird eine am unteren Ende mit einem Steigventil versehene und

mit diesem unter Wasser tauchende vertikale Röhre stoſsweise auf- und abbewegt, so

tritt bei der Herabbewegung unter Oeffnung des Steigventiles eine dem Hub

entsprechende Wassermenge in das Rohr hinein und zwar in Folge des

Beharrungsvermögens der kurz vorher aufwärts gegangenen Wassersäule. Findet dann

wieder die Abwärtsbewegung statt, so schlieſst sich das Steigventil und hält das

gehobene Wasser zurück. Derartige Hohlstäbe haben z.B. in chemischen Fabriken als

Säurepumpen Verwendung gefunden. – Die patentirten Neuerungen erstrecken sich auf

Mechanismen zur stoſsweisen Bewegung der Hohlstäbe, auf Vorrichtungen zur

Ausgleichung des durch die oben ausflieſsenden Flüssigkeitsmengen erzeugten

Gewichtsverlustes innerhalb der paarweise angeordneten Röhren und auf Vorrichtungen

zur Einführung von Luft in die Hohlstäbe. Durch dieselbe soll das Gewicht der

gefüllten Rohre vermindert werden, während die gehobene Flüssigkeitsmenge dieselbe

bleibt.

S–n.

Tafeln