| Titel: | Luppenbrecher von E. Blass in Rothenfelde. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 21 |

| Download: | XML |

Luppenbrecher von E. Blaſs in

Rothenfelde.

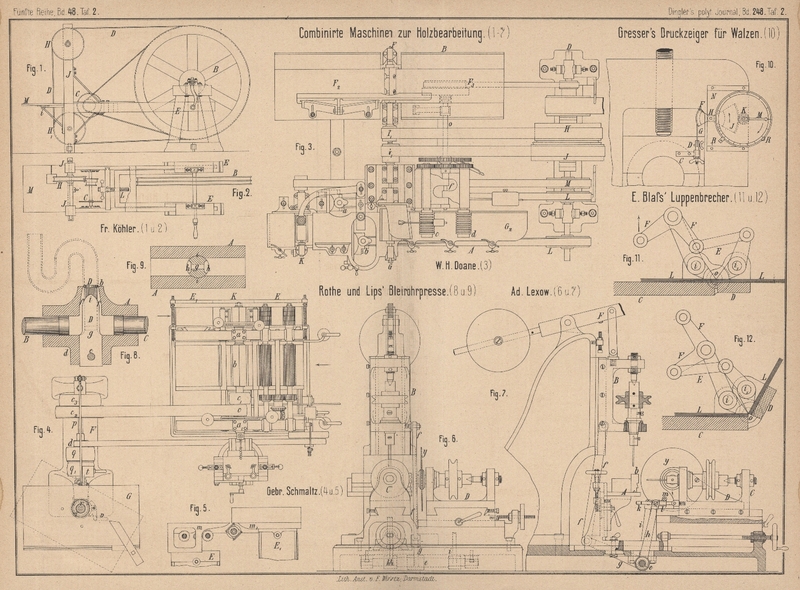

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

[Luppenbrecher von E. Blaſs in Rothenfelde.]

Die Luppenbrecher haben gewöhnlich die Einrichtung, daſs die Rohschienen auf zwei

etwa 300mm entfernte Unterlagen gebracht und durch

einen Druckstempel erforderlichen Falles nach mehrmaligem Umlegen bis zum endlich

stattfindenden Bruch durchgebogen werden- oder man legt die Schienen in die Kerben

eines Ständers und bricht das freiliegende Ende durch wiederholte Hammerschläge ab.

In beiden Fällen ist nicht zu vermeiden, daſs beide Seiten der Bruchstelle mehr oder

weniger krumm werden, wodurch ein dichtes Aufliegen im Packete verhindert wird.

Diesen Uebelstand will E. Blaſs in Rothenfelde bei

Osnabrück (*D. R. P. Kl. 49 Nr. 20167 vom 24. März 1882) mit dem in Fig. 11 und

12 Taf. 2 dargestellten Apparat umgehen.

Es ist hier ein fester Tisch C benutzt, an dessen Ende

eine Platte D in Gelenken beweglich ist. Die Schiene

L wird so eingeführt, daſs die gewünschte

Bruchstelle über dem Gelenk o liegt. Wird nun der

Winkelhebel F in der Pfeilrichtung gehoben, so klemmen

durch die Hebelverbindung E die beiden um die Achsen

i und i1 drehbaren Tatzenhebel die Schiene zuerst

fest auf die Platten C und D, bis endlich D um das Gelenk o gedreht und die Schiene hier scharf um die Kanten der

Tatzen abgebrochen wird. Beim Zurückbewegen des Winkelhebels F wird der Tisch in seine frühere Lage zurückgeführt und die Schiene

wieder zurückgebogen, wenn dieselbe noch nicht abgebrochen ist; endlich werden sich

auch die Tatzen von der Schiene abheben und diese frei geben. Da während des Biegens

die Luppenstücke unmittelbar an beiden Seiten der Bruchfläche fest eingeklemmt

bleiben, so muſs ein Bruch erfolgen, ohne daſs eine Verbiegung der Schienenenden zu

beiden Seiten der Bruchfläche eintritt.

Tafeln