| Titel: | Neuerungen an Sims- und Kehlhobelmaschinen. |

| Autor: | Mg. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 55 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Sims- und

Kehlhobelmaschinen.

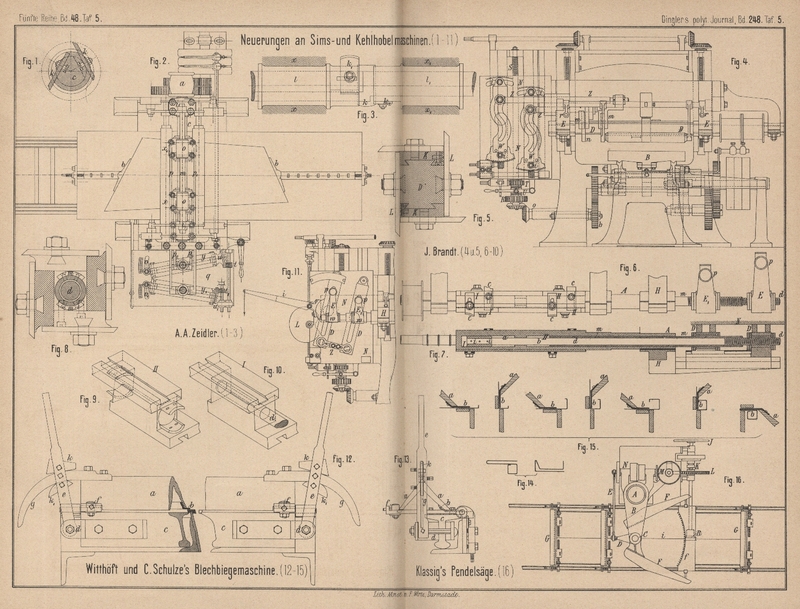

Patentklasse 38. Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Neuerungen an Sims- und Kehlhobelmaschinen.

Die Sims- und Kehlhobelmaschinen bilden den Uebergang von der Hobelmaschine zur

Fräsmaschine. Die Hauptschwierigkeit bei ihrer Construction liegt in der Ausführung

und Stellung des Messerkopfes sowie der Messer. Die Form der zu erzeugenden Kehlungen

verbietet oft die Anwendung eines Profilmessers und

bedingt bei Benutzung mehrerer wie auch nur eines Messers ein verschieden weites

Hervorstehen derselben vor dem Spindelkopfe; in Folge dessen federn die Messer und

arbeiten unsauber. Nach dem Vorgange von Robinson wird

diesem Uebelstande am besten entgegengetreten, wenn die liegenden Messerspindeln in

einen Rahmen gelagert werden, welcher entsprechend der Profillinie des Simses schräg

und möglichst parallel zu derselben eingestellt werden kann, oder besser, wenn der

Auflegetisch des Holzes eine entsprechende Schrägstellung gestattet. Bei stehenden

Spindeln ist die Erzielung einer parallelen Lage zwischen Messern und Kehlung

erleichtert.

Die vorliegenden Constructionen verfolgen den Zweck, jene Maschinen, mittels welcher

sogen. parallele Kehlungen hergestellt werden, d.h. solche, deren Querschnitte über

die ganze Länge der Leiste einander congruent sind, auch zur Erzeugung von conischen

Kehlungen, wie sie in neuerer Zeit besonders bei Särgen vielfache Verwendung finden,

benutzen zu können. Bei der Herstellung gerader fortlaufender Kehlungen hat der

Profilhobel nur stetig umzulaufen. Um jedoch conische Kehlungen zu erzielen, muſs

das Messer sich so ändern, daſs unter Beibehaltung der Grundform eine ähnliche, aber

verkleinerte Profillinie sich ergibt. Mittels eines aus einem Stück bestehenden

Hobelmessers ist dies nicht zu erreichen; man bedarf dazu mehrerer einzelner

Profilmesser, welche so angeordnet werden müssen, daſs sie bei einer Verschiebung

gegen einander in der Achsenrichtung immer dieselbe Profillinie ergeben. Diese

Verschiebung der einzelnen Messer muſs genau und selbstthätig vor sich gehen.

Die erste Construction dieser Art scheint ein Messerkopf gewesen zu sein, welcher in

seiner Diagonale getheilt war; der eine Theil lief unverrückbar um, während der

andere in der Achsenrichtung verschoben wurde. Beide Theile des Messerkopfes waren

zu diesem Zwecke in schwalbenschwanzförmigen Führungen vereinigt. Eine

Vervollkommnung dieser Anordnung wird von A. A. Zeidler

und J.

Brandt und G. W. v. Nawrocki in

Berlin (* D. R. P. Nr. 1609 vom 3.

November 1877) angegeben.

Die von der Riemenscheibe a (Fig. 1 bis

3 Taf. 5) umgetriebene Messerwelle c, welche

in zwei Lagern i, i1

läuft und durch Bunde gegen Seitenverschiebung gesichert wird, trägt auf einer

geraden Fläche ein mittels einer Schraube befestigtes Hobelmesser k (vgl. Fig. 1 und

3). Auf der Stahlwelle sind zwei um 60° gegen einander versetzte Flächen

angeordnet, so daſs die die Welle c umfassenden kurzen

Rohrwellen l, l1 sich

gleichzeitig mit der ersteren drehen und dabei doch verschieben können. Jede

Rohrwelle trägt ein Hobelmesser k1 bezieh. k2, welches auf gleiche Weise wie k

befestigt ist; sie wird von zwei Lagern x, x1 umfaſst, welche mittels je eines Auges

o an einer quadratischen Stange m geführt werden.

Diese Anordnung der Wellen l und l1 gestattet eine Verschiebung der

Messerköpfe in der Richtung der Längsachse mittels der Zugstangen p bis p3, welche mit einem Stellmechanismus

verbunden sind. Derselbe besteht im Wesentlichen aus einem guſseisernen Schlitten

q, der durch ein Zahngetriebe hin- und herbewegt

wird. Der Schlitten trägt zwei verschiebbare Rahmen y, y1, welche um einen Mittelzapfen drehbar

sind und durch je eine Schnecke t, t1 mit Zahnbogen u,

u1 schräg gelegt werden können, wobei

Schrauben v, v1 zur

Feststellung dienen. In den Rahmen y, y1 bewegen sich zwei Kreuzköpfe, welche

durch die Zugstangen p bis p3 auf die beweglichen Wellen l, l1 wirken und diese

je nach der schrägen Stellung der Rahmen y, y1 mehr oder weniger verstellen.

Bei rechtwinkliger Lage der Rahmen y, y1 zur Messerwelle findet keine Verschiebung

statt; die Maschine hobelt dann parallele Kehlungen. Zum Hobeln geschweifter

Kehlungen ist es nöthig, statt der geraden Rahmen y

solche einzusetzen, deren innerer Schlitz der zu erzeugenden Curve gemäſs geformt

ist; doch muſs dann das mittlere Hobelmesser k entfernt

werden, so daſs die Maschine nur mit zwei Messern arbeitet.

Das zu behobelnde Brett wird auf dem guſseisernen Schlitten durch Klauen b festgehalten. Zur sicheren Führung des zu hobelnden

Brettes dienen belastete Druckwalzen. Die Bewegung des Schlittens erfolgt von der

Transmission aus durch ein Deckenvorgelege. Die Messerwelle c macht 3000 Umdrehungen in der Minute, in welcher Zeit sich der Schlitten

3m vorwärts bewegt.

Eine Abänderung dieser Maschine wird von J. Brandt in

Berlin (*D. R. P. Nr. 11518 vom 9. April 1880) vorgeschlagen. Die Messer sitzen bei

dieser Construction statt auf einer auf mehreren hinter einander liegenden Wellen.

Hier sind zwei horizontale, stählerne Messerwellen D

(Fig. 4 und 5 Taf. 5) zu

beiden Seiten des guſseisernen Mittelstückes in Supporten E vorhanden. Der zwischen den Lagern befindliche Theil dieser Messerwellen

ist von quadratischem Querschnitt und es sind auf jeder derselben zwei Schlitten K (Fig. 5)

angeordnet, welche innerhalb gewisser Grenzen in der Richtung der Längsachse

verschiebbar sind. Auf den freien Seiten können 2 Messer L angebracht sein, während die Schlitten je ein Messer tragen.

Die Verschiebung der Schlitten K geschieht durch einen

für jede Welle besonders vorhandenen, in vertikaler Richtung verschiebbaren Support

N, welcher sich in dem Verhältniſs wie 1 : 10 zum

Hin- und Hergang des Schlittens B auf- und abbewegt.

Der Antrieb jedes Supportes N erfolgt vom Vorgelege des

Schlittens B aus durch die Welle o mittels des Zahnrades b,

und zwar wird diese Welle, je nachdem der Weg des Schlittens es erfordert, bald

rechts, bald links herum gedreht. Die Auf- und Abwärtsbewegung des Supportes N erfolgt durch eine Spindel S, welche je nach Bedarf mit der Hand oder durch die Maschine gedreht und

ausgerückt werden kann, zu welchem Zwecke sich zwischen den auf den Spindeln S lose sitzenden Stirnrädern R und

Schneckenrädern T je eine Klauenkupplung U befindet, welche auf S

in Nuth und Feder verschiebbar ist. Eine von Hand drehbare Schnecke steht dem

entsprechend mit den Rädern T in Verbindung.

Um die Schlitten K in gewünschter Weise auf den Wellen

verschieben zu können, sind auf den vertikal beweglichen Supporten Führungen W angeordnet, welche um einen Mittelzapfen drehbar

sind. Schraubend, welche sich in bogenförmigen Schlitzen bewegen, stellen die

Führungen fest. In den Führungen läuft mit einer kleinen Rolle je eine

Führungsstange Z. Dieselben sind in genügend langen

Bohrungen der Supporte E geführt und tragen eine

halbkreisförmig gestaltete Haube m, mittels welcher

eine runde Scheibe n, welche an dem Schlitten K befestigt ist, verschoben wird. Bei der Umdrehung der

Wellen D stehen demnach die Schlitten K durch die Stangen Z

stets mit dem Mechanismus zur Querverschiebung in Verbindung.

Bei Anwendung geschweifter Führungen entstehen geschweifte Kehlungen sind dieselben

gerade, so werden auch die Kehlungen geradlinig. Für Kehlungen, welche aus

fortlaufend sich verjüngenden, einander ähnlichen Profilen gebildet werden, sind die

Führungen schräg zu stellen. Ist die Nuth, in welcher sich die Stangen Z führen, geradlinig, so werden die Kehlungen

geradlinig verjüngt; sind geschweifte Führungen W

eingesetzt, so gestalten sich auch die Kehlungen geschweift-conisch.

Damit die Druckwalzen nach Vollendung des Durchlaufes der Platte deren scharfe Kanten

nicht abquetschen, sind an der Stützwelle Anschläge vorgesehen, welche durch

Schrauben r so einstellbar sind, daſs die Walzen nur um

ein Geringes sinken können, wenn die Holzplatte unter ihnen fortgezogen ist.

Später hat J. Brandt (* D. R. P. Zusatz Nr. 14 767 vom

17. Oktober 1880) Veränderungen an der Messerwelle vorgeschlagen; die Maschine hat

ferner eine derartige Umgestaltung erfahren, daſs mittels gerader Schlitzhebel

geschweifte conische Profile gehobelt werden können.

Die zwischen beiden Lagerstellen rechteckige hohle Messerwelle A (Fig. 6 und

7 Taf. 5) nimmt in Schlitzen a und b Schieber auf, welche die Messer c tragen. Diese Schieber I

und II, welche in Fig. 9 und

10 in gröſserem Maſsstabe skizzirt sind, können unabhängig von einander

vom Inneren der Welle aus verschoben werden; sie sind von entsprechender Breite, um

die Messer c behufs Erreichung einer gröſseren

Mannigfaltigkeit der Profile beliebig versetzen zu können.

Die Verstellung des Schiebers I geschieht durch die

Stange d, zu welchem Zweck derselbe mit Bolzen i an die Stange d

angeschlossen ist. Der Schieber II erhält seine

Bewegung mittels einer die Stange d umfassenden

röhrenartigen Stange m, welche ebenso wie d concentrisch in der Welle A verschiebbar ist. Wie Fig. 8

zeigt, sind die Messerschieber so construirt, daſs der in den Schlitzen der

Messerwelle geführte

prismatische Mitteltheil mit einer der zur Aufnahme der Messer dienenden Platten aus

einem Stück hergestellt ist, während die andere Platte mit Schrauben aufgesetzt

wird.

Als besonderen Vortheil dieser Einrichtung führt der Erfinder den Umstand an, daſs

bei schneller Umdrehung der Messerwelle beide Theile der Schieber I und II durch die

Centrifugalkraft nach auſsen gedrängt werden, so daſs ein Festklemmen derselben

vermieden wird.

Die Verschiebung der Stangen d und m erfolgt mittels gerader Schlitzhebel D (Fig. 11),

welche an dem vertikal auf- und abbewegten Support N

(vgl. auch Fig. 4)

befestigt sind. Jeder Schlitzhebel nimmt eine an einem Zapfen befindliche Rolle p auf, welche je an einem Arme E, E1 (Fig. 6)

angeschlossen wird. Diese Arme werden in etwas umständlicher Weise geführt; ein Arm

des Lagers H der Messerwelle bildet die eine Führung

für den Arm E, welcher selbst wieder mit einer

Führungsnuth versehen ist. Dadurch wird die Führung kurz gehalten; doch können

besser beide Arme E, E1

an einem gemeinschaftlichen Prisma geführt werden. Der Arm E umfaſst lose die Stange d des Schiebers I, während die Stange m im

Arme E ruht. Gegenmuttern sichern gegen willkürliche

Längsverschiebungen.

Die Schlitzhebel D sind um einen Mittelzapfen w drehbar und am unteren Ende durch eine Stange Z verbunden, welche verlängert und verkürzt werden

kann. Durch einen an den äuſseren Schlitzhebel angeschlossenen Gewichtshebel i werden beide nach auſsen gezogen und dabei mittels

einer unrunden Scheibe L die Lage der Schlitzhebel D verändert bezieh. die Verstellung der Messerschieber

bewirkt.

Der Gestalt der unrunden Scheibe entsprechend kann auch unter Beibehaltung der

gleichen Schlitzhebel nach Belieben bogenförmig, geschweift und gleichzeitig conisch

gehobelt werden.

Eine Abänderung der ersten hier besprochenen Maschine wurde ferner von A. F. Richter und A. A. Zeidler in

Berlin (* D. R. P. Nr. 4758 vom 10.

Mai 1878) angegeben. Die verschiedenen Profilhobel sind auf mehreren

hinter einander liegenden und unabhängig von einander umlaufenden Wellen angeordnet,

welch letztere während der Arbeit der Maschine die nöthige seitliche Verschiebung

erfahren. Letztere wird im vorliegenden Falle durch einen etwas umständlichen

Hebelmechanismus bewirkt, welcher von einem Schraubenquadranten, dem Vorschübe des

Schlittens entsprechend, in Bewegung gesetzt wird. Verschiedene Grade der Conicität

werden durch eine Längenveränderung des Gestänges erzielt. Um Kehlungen mit

congruenten Profilen zu hobeln, wird der Verschiebungsmechanismus ausgerückt.

Die Erfinder geben folgende Vergleichung der Leistung zwischen

dieser Maschine und einem Arbeiter an: Hiernach vermag im Mittel ein geschickter

Arbeiter in 10 Stunden 35m, also in der Stunde

3m,5 herzustellen; die Maschine dagegen

leistet mit zwei gewöhnlichen Arbeitern bei 2000 Umdrehungen in der Minute

folgendes:

Durchgangszeit eines Brettes von 2m Länge

25

Zeit des Rückganges

12,5

Zeitverlust des Auswechselns eines

Brettes

60

–––

Zusammen

97,5

oder rund 100 Sekunden; somit bringt die Maschine

täglich 2\times\frac{10\times 60\times 60}{100}=720^m conische

Kehlung fertig, d.h. ersetzt 720:35 oder 20 bis 21 Arbeiter.

Bei der Maschine von J. F. Winkler (* Erl. D. R. P. Nr.

5773 vom 7. Februar 1878) wird die Verschiebung der Messerwellen von einer

Leitschiene besorgt, welche in schräger veränderlicher Lage zur Mittellinie des

Tisches sich mit dem zu hobelnden Brett gleichmäſsig fortbewegt. Diese Leitschiene,

welche behufs ununterbrochenen Betriebes doppelt, also an jeder Seite des Tisches

vorhanden ist, liegt auf einem Schlitten, welcher unterhalb des Tisches in üblicher

Weise durch Zahnstange und Zahnrad bewegt wird. Geht der eine Schlitten vor, so

läuft der andere zurück. Eine entsprechende Verdrehung dieser Leitschiene läſst die

erzeugte Profilcurve sich verändern, so daſs jede Art geschweifter Kehlungen mit

verjüngten und erweiterten Profilen herstellbar erscheint. Das Charakteristische

dieser Anordnung liegt in den gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung sich

bewegenden Schlitten, wodurch die Zeit des Rückganges eines Schlittens durch den

Vorschub des anderen ausgenutzt wird.

Die Maschine soll bei einem Vorschub von 5m in der Minute mit einem Kraftaufwande von 4 bis

5e in 10 Stunden 2000m conische oder parallele Kehlungen herstellen,

was einer Leistung von 50 bis 60 geübten Handarbeitern entsprechen würde.

Mg.

Tafeln