| Titel: | Ein neues selbstregistrirendes Thermometer für Tiefseebeobachtungen; von Dr. R. v. Lendenfeld in Melbourne. |

| Autor: | R. v. Lendenfeld |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 63 |

| Download: | XML |

Ein neues selbstregistrirendes Thermometer für

Tiefseebeobachtungen; von Dr. R. v. Lendenfeld in Melbourne.

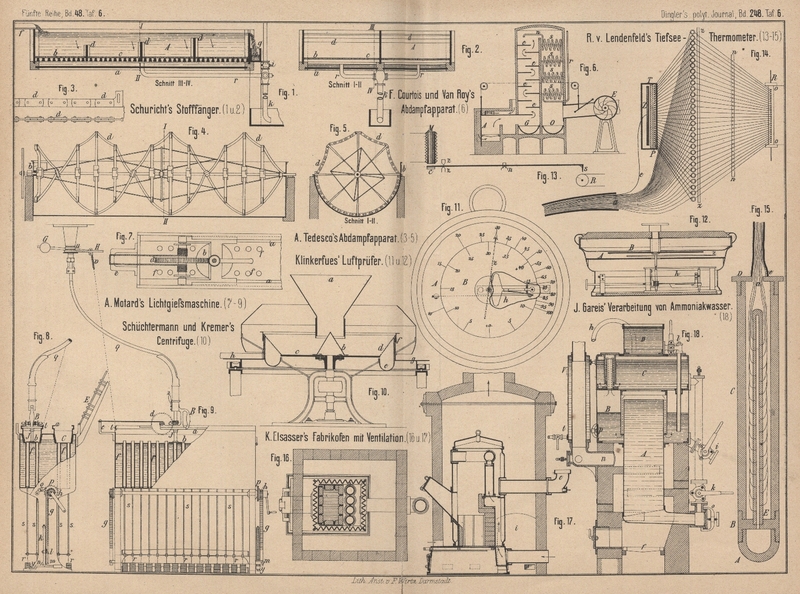

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

R. v. Lendenfeld's Tiefsee-Thermometer.

Die genauere Erforschung der groſsen Meerestiefen, welche besonders durch die

Expedition des Challenger in neuerer Zeit gefördert

worden ist, erstreckt sich ebenso wohl auf die Bewohner, wie auch auf die

physikalische Beschaffenheit des Wassers groſser Tiefen.

Eine besondere Wichtigkeit ist den Temperaturbeobachtungen beizumessen, weil die

Temperatur verschiedene Tiefen, an jenen Orten herrschende polare oder äquatoriale

Strömungen erkennen läſst und auſserdem für die physikalische Geographie von groſsem

Interesse ist.

Auſser den von dem wissenschaftlichen Stabe des Challenger zumeist gebrauchten Minimumthermometern kamen auch einige

registrirende Instrumente zur Verwendung. Diese letzteren erwiesen sich jedoch als

unbrauchbar und es war mittels der Minimum- und Maximumthermometer natürlich nicht

möglich, die wichtige Frage zu entscheiden, ob das Wasser am Meeresgründe wärmer sei

als in höheren Schichten. Nur dann, wenn das Minimumthermometer, welches bis an den

Grund gelangt war, eine niedrigere Temperatur zeigte wie jedes andere, konnte man

die Temperatur des Grundwassers erkennen. In allen jenen Fällen aber, in welchen die

Temperaturen der unteren Schichten alle gleich zu sein schienen; war die Annahme

gerechtfertigt, daſs die Temperatur unten eine andere sei, als sie das

Minimumthermometer anzeigte; denn es muſste das Thermometer, welches durch die

kälteste Schicht gegangen war, die Temperatur derselben anzeigen, ohne Rücksicht

darauf, was für Temperaturen unterhalb dieser Schicht herrschten.

Diese Erwägungen haben mich veranlaſst, das nachstehend beschriebene, in Fig.

13 bis 15 Taf. 6

dargestellte selbstregistrirende Thermometer zu construiren, welches die

Temperaturen von Meter zu Meter auf 1° genau angibt.

Die Platte B (Fig. 15)

hat in der Mitte eine runde Oeffnung zur Aufnahme eines Glasrohres E, in dessen oben zugeschmolzenem Ende in gleichen

Abständen von einander feine Platindrähte eingeschmolzen sind. Letztere werden mit

feinen Drähten verbunden, welche durch Guttaperchahüllen von einander und von der

Umgebung abgeschlossen werden. Zu einem Bündel a

vereinigt, durchziehen diese Drähte die obere Schluſsplatte D des Eisenrohres C. Ein anderer isolirter

Draht e wird mit der Schluſsplatte verbunden. Das

Fingerhut förmige Stück A wird mit Quecksilber gefüllt,

die durchbohrte Platte B mit dem eingeschmolzenen, oben

noch offenen Thermometerrohre E eingeschraubt und das

Ganze auf 25° erhitzt. Die Quecksilbermenge und die Rohrweite müssen so bemessen

sein, daſs bei +25° das Quecksilber überzuströmen beginnt und daſs dasselbe bei –

12° ganz aus dem Rohre sich zurückgezogen hat. Das auf + 25° erwärmte Rohr wird oben

vorübergehend verschlossen und es werden dann auf gewöhnliche Weise durch

Vergleichsbeobachtungen die Temperaturgrade von – 10 bis + 20° am Glase angegeben.

Nach Abgieſsen des Quecksilbers werden dann an allen Theilstrichen Platinstifte

eingeschmolzen; hierauf wird das Glasrohr mit einem feinen Kolben innen polirt, um

etwa beim Einschmelzen daselbst entstandene Hervorragungen zum Theil zu entfernen.

Ist dies geschehen, so wird nach Austreibung der Luft das Thermometer

zugeschmolzen.

Die an sich ziemlich schwierige Herstellung des Thermometers wird dadurch wesentlich

erleichtert, daſs es der Brauchbarkeit des Instrumentes keinen Eintrag thut, wenn

die Platinstifte auch nicht genau in jener Höhe liegen, welche das Quecksilber erreicht, wenn es auf

eine ganze Zahl von Graden erwärmt wird, da Abweichungen bis zu ¼° anderweitig

berichtigt werden können.

Nun wird das Eisenrohr C, nachdem die Platinstifte mit

Drähten in Verbindung gesetzt worden sind, aufgeschraubt und der Raum zwischen Glas-

und Eisenrohr mit Schwefelstaub angefüllt; das Drahtbündel wird durch das Loch der

Schluſsplatte D geführt und nun das Ganze durch

mehrtägige Einwirkung von Chlorcalcium vollkommen getrocknet, worauf man die

Schluſsplatte aufschraubt. Das Drahtbündel ist im weiteren Verlaufe in das Seil

eingeschlossen, welches zum Herablassen des Instrumentes sammt den Gewichten

dient.

Am anderen Ende des Seiles strahlen, wie aus Fig. 14 zu

entnehmen, alle Drähte radial aus. Der Draht e, welcher

mit der Hülse des Thermometers verbunden ist, wird mit einer groſsen, leicht zu

erneuernden, amalgamirten Zinkplatte Z in Verbindung

gebracht, welche in einer Zelle mit sehr verdünnter Schwefelsäure aufgehängt ist.

Die Drähte a, welche von den Platinstiften kommen,

umspinnen je einen kleinen Elektromagnet M (Fig.

13). Nach etwa 100 Umläufen verläſst der Draht den Eisenkern und zieht zu

der Zelle (Fig. 14)

hin, wo er mit einem Platinblechstreifen P endet,

welcher in die verdünnte Schwefelsäure der Zelle eintaucht. Das Element enthält eine

poröse Thonplatte T, welche die Platinstreifen von der

Zinkplatte trennt.

Die durch das Element erzeugten elektrischen Ströme gehen von den Platinstreifen P durch die Drähte a um

die Elektromagnete herum, hinab zu den Platinstiften des Thermometers. Von

denjenigen Platinstiften nun, welche unterhalb des

Quecksilberstandes liegen, vereinigen sich die Ströme und gehen durch das

Quecksilber und die Hülse in den Draht e, welcher mit

der groſsen Zinkplatte des Elementes in Verbindung steht. Durch alle jene Drähte,

welche mit über dem Quecksilber liegenden Stiften in

Verbindung sind, geht kein Strom. Es werden also alle jene Eisenkerne der

Elektromagnetenreihe magnetisch sein, welche von Drähten umsponnen werden, die mit

ihren freien Enden in das Quecksilber des Thermometers eintauchen, während alle

anderen Eisenkerne unmagnetisirt bleiben.

Die Elektromagnete werden nun in derselben Reihenfolge neben einander aufgestellt,

wie die Platinstifte des Thermometerrohres liegen, so daſs dieselben der Reihe nach

magnetisch werden, wenn die Temperatur von – 10 auf + 20° steigt und zwar in

demselben Augenblicke, als das Quecksilber des Thermometers die betreffende

Temperatur erreicht hat.

Da es nun wohl schwer gelingen dürfte, ein solches Thermometer so herzustellen, daſs

die Eisenkerne genau bei den Gradgrenzen magnetisch

werden, so wird für das Magnetischwerden eines jeden Eisenkernes die Temperatur zu

bestimmen sein.

Unterhalb der 30 Elektromagnete liegen ebenso viel radial angeordnete Anker,

Messingstäbe, deren Enden unter den Magneten liegen und mit je einer kleinen

Eisenplatte c verbunden sind, welche nach oben gezogen

wird, sobald das Thermometer in eine Wasserschicht von der diesem Eisenkerne

entsprechenden Temperatur kommt. Sinkt die Temperatur in der Umgebung des

Thermometers unter den betreffenden Grad, zu welchem der Eisenkern gehört, so wird

der zugehörige Anker wieder fallen gelassen. Die Messingarme der Anker sind in der

Mitte bei n derart befestigt, daſs sie sich nur um eine

horizontale Achse drehen können. Auſserdem wird die Bewegung durch zwei Schneiden

z (Fig. 13) in

der Nähe der Elektromagnete eingeschränkt, so daſs die Anker c weder den Magnet berühren, noch so weit herabsinken können, daſs der

Magnet keinen Einfluſs mehr ausüben könnte. Am anderen Ende der Ankerhebel ist je

eine senkrechte Schreibfeder s angeheftet, unter

welcher über eine Rolle R ein breiter Papierstreifen

hinwegläuft. Diese Rolle befindet sich in einer solchen Entfernung von der Spitze

s, daſs dieselbe das Papier nur dann berührt, wenn

der zugehörige Anker von seinem Elektromagnet emporgehoben wird. Die Entfernungen

zwischen den Federspitzen werden genau den Unterschieden angepaſst, die zwischen

jenen Temperaturen liegen, welche dem Magnetischwerden der zu den zwei benachbarten

Stäben gehörenden Elektromagnete entsprechen. Auf diese Weise kann man die Fehler in

der Construction des Thermometers ausgleichen. Würden die Platinstifte genau an den

Gradgrenzen liegen, dann müſsten die Schreibfederspitzen alle gleichen Abstand

besitzen. So aber stellt man die Zahlenreihe der Temperaturen auf, bei welchen das

Quecksilber die Platinstifte erreicht und vertheilt nun die Abstände zwischen den

Federspitzen proportional. Da die Entfernung der äuſsersten Federspitzen gegeben

ist, so lassen sich alle übrigen Entfernungen der Federspitzen leicht berechnen.

Bewegt sich nun die Rolle R und wird das Thermometer

nach einander verschiedenen Temperaturen ausgesetzt, so werden bald mehr, bald

weniger Eisenkerne magnetisirt und somit einmal mehr und einmal weniger Federn s das Papier berühren und schreiben. Verbindet man nun

die Enden aller gezeichneten Linien mit einander, so

erhält man eine genaue Temperaturcurve.

Um nun diese Curve in unserem Falle verwerthen zu können, brauchen wir nur die

Papierrolle R mit einer Scheibe in Verbindung zu

bringen, um welche das Seil läuft, an dem das Thermometer hängt. Diese Scheibe, um

welche das Seil schraubenförmig mehrmals herum geführt ist, hat einen Durchmesser

von (1 : π) Meter, so daſs mit einer einmaligen

Umdrehung der Scheibe genau 1m Seil abgewickelt

wird. Durch eine doppelte Zahnradübersetzung wird nun die Umdrehungsgeschwindigkeit

in der letzten Achse auf 0,01 der Geschwindigkeit der Scheibe herabgesetzt. An der

letzten Achse ist die Rolle R befestigt, um welche das Papier läuft.

Diese Rolle hat einen Durchmesser von (0,1 : π) Meter,

so daſs sich von ihr bei einmaliger Umdrehung 10cm

Papier abwickeln, während 100m Seil ablaufen. Das

Papier geht um eine zweite Rolle, welche 5m

entfernt ist; es ist somit etwas über 10m lang und

bildet einen geschlossenen Ring. 10km Seil

entsprechen 10m Papier, welches von Millimeter zu

Millimeter mit Querlinien versehen ist.

Will man nun mit dem vorbeschriebenen Apparate arbeiten, so hängt man an das Ende des

Seiles, welches stets naſs erhalten werden muſs, um nicht zu groſsen Aenderungen in

der Länge beim Gebrauche ausgesetzt zu sein, einige Gewichte fest und einige

Gewichte derart, daſs sie von dem Seile loskommen, sobald sie den Meeresgrund

erreichen. Das Seil geht um die Scheibe und das beschwerte Ende wird versenkt.

Sobald das Thermometer die Oberfläche des Wassers erreicht, wird mit dem Ablassen

innegehalten. Der geschlossene, also endlose Papierstreifen wird nun derart über

seine Rollen gelegt, daſs die Querlinie Null genau unter die Reihe der Federspitzen

s zu liegen kommt. Die Querlinien sind mit

fortlaufenden Zahlen von 1 bis 10000 versehen und der Rest des Streifens, welcher

nicht linirt ist, wird zur Niederschreibung von Zeit und Ort verwendet. Nun werden

die Gewichte sinken gelassen. An der Scheibe befindet sich eine Vorrichtung, welche

die allzu rasche Abseilung verhindert und regulirend wirkt (Schaufelrad in Wasser).

Die Zahlen am Papierstreifen unter den Federspitzen zeigen stets die Tiefe an, in

welcher sich das Thermometer gerade befindet. Am Ende des Seiles befindet sich ein

Drücker o. dgl., welcher das Läuten einer Glocke veranlaſst, sobald der Meeresgrund

erreicht wird.

Obwohl die Wärmeleitung durch die Metallwände des Apparatgehäuses rasch vor sich

geht, werden die Temperaturen doch in so fern unrichtig aufgezeichnet sein, als sie

etwas zu spät markirt, somit in gröſsere Tiefe verlegt erscheinen werden. Um diesen

Uebelstand zu beheben, zieht man einen anderen Papierstreifen über die Rollen R und zwar so, daſs jene Eintheilungslinie unter den

Federspitzen zu liegen kommt, welche auf dem ersten Streifen erreicht wurde, die

also der Tiefe entspricht, in welcher sich das Thermometer befindet. Nun wird das

Seil wieder aufgewunden und zwar möglichst mit derselben Geschwindigkeit in den

einzelnen Absätzen, mit welcher es hinabgelassen worden war. Die nun erhaltene

graphische Darstellung ist ebenso weit nach oben verschoben, wie es die frühere nach

unten war. Das Mittel zwischen beiden, welches sich leicht construiren läſst,

entspricht dann den wirklichen Verhältnissen.

Tafeln