| Titel: | Lichtgiessmaschine von A. Motard und Comp. in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 69 |

| Download: | XML |

Lichtgieſsmaschine von A. Motard und Comp. in

Berlin.

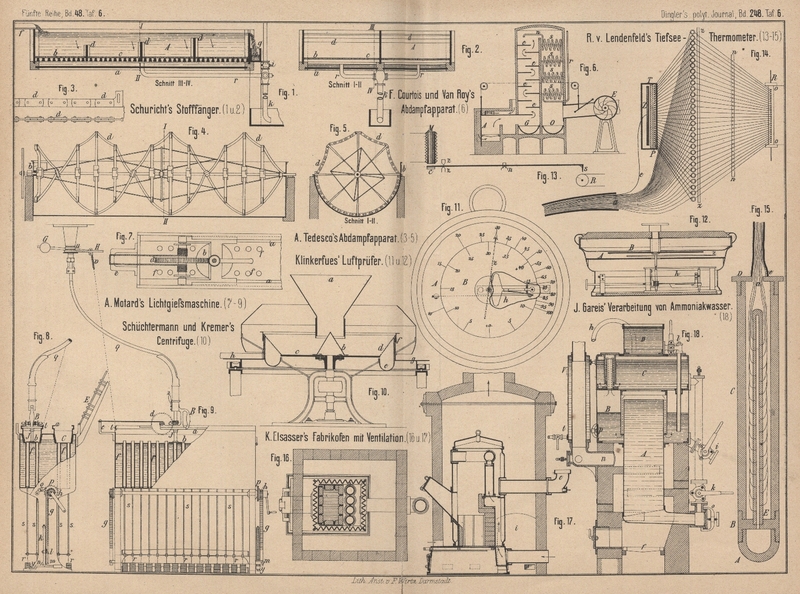

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

Motard's Lichtgieſsmaschine.

A. Motard und Comp. in Berlin (*D. R. P. Kl. 23 Nr.

17325 vom 6. September 1881) vereinigt Lichtgieſsmaschine und Schneidmaschine, um das Zerbrechen und die

Verunreinigung der Kerzen auf der bisherigen Schneidmaschine zu verhüten.

Auf dem oberen Rand der Maschine ist eine Schlittenführung a (Fig. 7 bis

9 Taf. 6) so befestigt, daſs die Schneidmaschine B leicht eingesetzt und ausgehoben werden kann. Die senkrechte Welle J trägt unten die Kreissäge b, weiter oben die Schraube ohne Ende c,

welche in das Rad d eingreift, auf dessen Achse sich

eine über den Bügel e gespannte Schnur aufwickelt, so

daſs die Säge selbstthätig von einem Ende der Maschine zum anderen bewegt wird.

Zur Füllung der Formen f wird das betreffende Material

in das Gieſsschiff C eingegossen. Von der durch Trieb

h bewegten Zahnstange g wird ein Rahmen getragen, auf welchem sich, der Anzahl der Guſsformen

entsprechend, lange Röhrchen s befinden, so daſs durch

Anheben dieser Röhren die erkalteten Lichte nach oben bewegt und die durch s laufenden Dochte r

nachgezogen werden. Mit der Windevorrichtung hängt ein Tritthebel n zusammen, an dessen senkrechtem, geschlitztem Theile

k die Nase l so

einstellbar ist, daſs die Lichte in bestimmter Länge und bestimmtem Gewicht

geschnitten werden können, indem beim Aufwinden der Steg m gegen die Nase l anschlägt. Auſserdem ist

an einer Seite eine ihrer Länge nach verstellbare Sperrklinke o angebracht, welche so eingestellt wird, daſs sie für

den ersten Anhub genau in das Sperrrad p einfällt und

den Rückgang hindert.

Nachdem dies geschehen, wird von der aus Drahtspiralen gebildeten biegsamen Welle q mittels Verkuppelung bei z die Bewegung auf die Kreissäge übertragen, so daſs diese, sich

selbstthätig vorwärts bewegend, die über den Rand der Formen ragenden

Ueberguſsstücke abschneidet. Hierauf wird durch den Arbeiter der Tritt y abwärts bewegt, dadurch die Nase l zurückgezogen, wonach ein weiteres Aufwinden der

Lichte aus den Formen stattfindet. Dabei bewegen sich die Lichte, durch welche

gleichzeitig die Dochte r nachgezogen sind, durch die

niedergeklappte Klemmvorrichtung E und werden dort so

lange festgehalten, bis die Röhren s mit ihrem

trichterförmigen Aufsatz niedergewunden sind und ein erneutes Füllen der Formen

stattgefunden hat.

Die Säge, welche bereits vorher am Ende ihrer Bahn anlangte, wird dadurch

selbstthätig ausgerückt, daſs die vordere Supportkante an den an einer Kette

befestigten Ring t stöſst, wonach das Gewicht G derart zur Wirkung gelangt, daſs mittels des

Riemenführers H der Riemen auf die lose Scheibe u gebracht wird. Die Feder v dient zur Ausgleichung etwaiger Unterschiede in der Entfernung von der

Transmission zu den einzelnen Maschinen.

Tafeln