| Titel: | Rotirende Maschine von Richard Hodson in London. |

| Autor: | S–n. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 109 |

| Download: | XML |

Rotirende Maschine von Richard Hodson in

London.

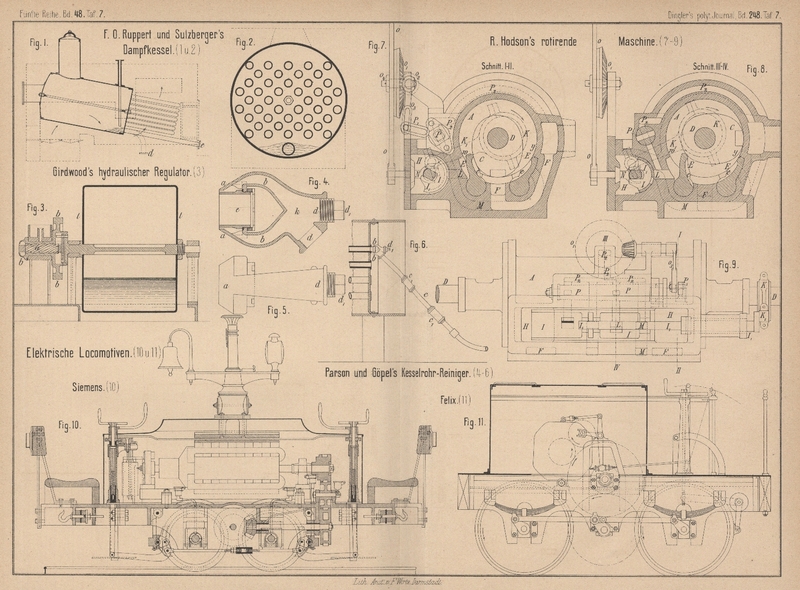

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

R. Hodson's rotirende Maschine.

Hodson's rotirende Maschine (*D. R. P. Kl. 59 Nr. 20288 vom

14. März 1882) soll vorzugsweise als Motor Verwendung

finden; sie zeichnet sich vor vielen anderen Maschinen ihrer Gattung, denen der

Charakter einer Reiſsbrett-Erfindung auf der Stirne geschrieben steht, durch ihre

wohl durchdachte und praktisch durchgeführte Construction aus. Das Prinzip der

Maschine ist an sich bekannt und der alten Dundonald'schen Dampfmaschine nachgebildet; neu dagegen ist die Art der

Steuerung mit oder ohne Expansion und die Umsteuerung.

Der behufs Erreichung einer gleichmäſsigen Drehbewegung als Zwillingsmaschine gebaute

Motor besitzt zwei in einem gemeinschaftlichen Gehäuse A angeordnete cylindrische Kammern (Fig. 7 bis

9 Taf. 7), in welchen sich centrisch zwei gegen einander verstellte

Kolben C bewegen, die auf der gemeinschaftlichen Welle

D aufgekeilt sind und einen elliptischen

Querschnitt haben. Auf den unteren Kammerhälften sind je zwei Anschlagventile E angeordnet, unter deren Auflageflächen die

Dampfeinströmungskanäle L und M münden. Je nachdem das linke oder rechte Ventil E gegen den Kolben C anliegt, je nachdem

ändert sich die Drehungsrichtung der Maschine. Der Dampfauslaſs F liegt in jeder Kammer zwischen den Ventilen E. Die Steuerungsvorrichtungen sind für beide Kammern

gemeinschaftlich, wogegen jede Kammer besondere Dampfkanäle besitzt. Auf der Länge

jeder Kammer münden von dem Ventilgehäuse H aus zwei

Dampfeintrittkanäle L und M unter die Ventile E.

Nehmen wir an, M sei geschlossen, so fallt das rechte

Ventil E von selbst in seinen Sitz zurück, wogegen das

linke Ventil vom Dampf gegen den Kolben C gedrückt wird und bewirkt, daſs

der Dampf den Kolben von links nach rechts in Umdrehung versetzt. In der

Todtpunktlage des Kolbens, welche zwischen den Punkten y und w des Cylinderumfanges liegt, wird der

Dampfzutritt durch das Ventil I geschlossen und der

betreffende Kolben C durch den zweiten Kolben, welcher

unter vollem Dampfdrucke steht, weiter gedreht. Dabei wird der in der einen Kammer

verbrauchte Dampf durch die Aussparungen e der Ventile

E in das Auspuffrohr F

gedrückt. Das Ventil I bildet einen Cylinderabschnitt

von halbkreisförmigem Querschnitt, welcher auf dem ausgedrehten Sitz der

Ventilkammer H aufgeschliffen ist. Die Drehbewegung des

Ventiles I geschieht durch die Achse I1, welche von der

Welle D aus mittels Excenter K und Zugstange K1 in Schwingung versetzt wird. Das Ventil I besitzt für jede Kammer eine

Dampfeinströmungsöffnung und bedingt die Stellung dieser die Drehungsrichtung der

Welle D. Liegt die Oeffnung über dem Kanal L, so bewegt sich der Kolben in der Pfeilrichtung; wird

dagegen das Ventil I auf der Achse I1 so weit seitwärts

verschoben, daſs seine Oeffnung mit dem Kanal M

zusammenfällt, so dreht sich der Kolben in entgegengesetzter Richtung. Die

Verschiebung des Ventiles I auf seiner Achse I1 bewirkt der bei o4 drehbare Handhebel

o, welcher einen Gabelzapfen N umfaſst, der seinerseits mit dem Ventil I verbunden ist. Um nun bei der Umsteuerung die untere

Seite des einen Ventiles E von Dampfdruck zu entlasten,

ist der Handhebel o durch die Kegelräder o1, o2 und die Hebel o3 und P1 mit dem Vierwegehahn P verbunden, welcher bei der Drehung den abgesperrten

Kanal M oder L durch den

Kanal P2 mit dem

Auspuffkanale F verbindet und dadurch dem betreffenden

Ventile ein Zurückfallen in seinen Sitz gestattet.

Bei Maschinen, welche mit Expansion arbeiten sollen, ordnet man innerhalb des

Ventiles I ein zweites Ventil an, so daſs ersteres dem

letzteren als Sitz dient. In diesem Falle ist I fest

mit der Achse I1

verbunden, wogegen das Expansionsventil auf einer besonderen, auf gleiche Weise

angetriebenen Achse verschiebbar ist. In Folge dessen besitzt das Steuerventil 4,

das Expansionsventil dagegen 2 Durchlaſsöffnungen.

S–n.

Tafeln