| Titel: | Ueber Geschütze kleinen Kalibers. |

| Autor: | W. S. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 115 |

| Download: | XML |

Ueber Geschütze kleinen Kalibers.

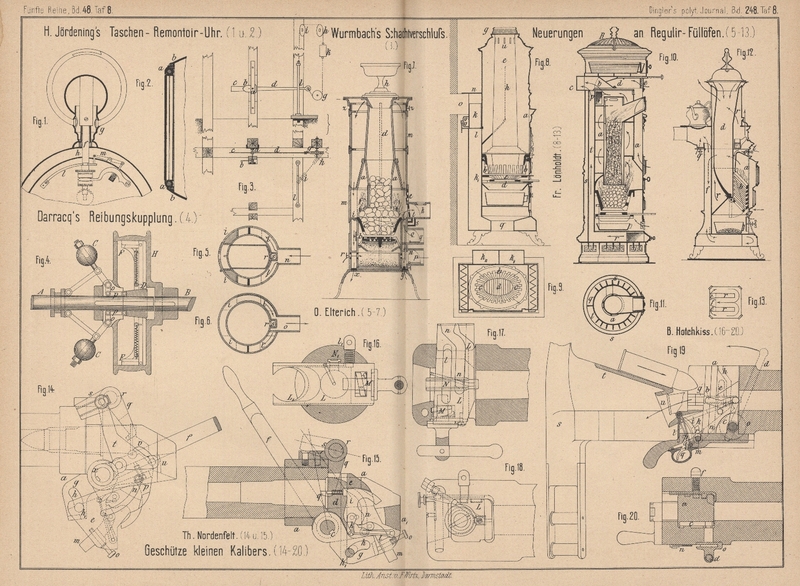

Patentklasse 72. Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Ueber Geschütze kleinen Kalibers.

Neben den Kartätschgeschützen haben sich auf den jetzigen groſsen Kriegsschiffen noch

Geschütze kleinen Kalibers als wirksames Vertheidigungsmittel gegen feindliche

Torpedoboote bewährt. Dieselben haben ein Kaliber von ungefähr 40mm, sind auf leicht beweglichen Karrenlafetten

oder auf Pivotlafetten gelagert und mit einer leicht und schnell zu handhabenden

Verschluſsvorrichtung versehen, welche sich derjenigen der Gewehre mit

Blockverschluſs nähert. Die Munition besteht aus Granatpatronen, deren Verwendung

dem Verschlüsse ein charakteristisches Gepräge durch die Anordnung eines Ausziehers

für die leeren Patronenhülsen aus Messing gibt.

Der Verschluſs von Th. Nordenfelt in London (*D. R. P.

Nr. 18144 vom 28. April 1881) bewegt sich in einem besonderen, an das Geschützrohr

angeschraubten Verschluſsgehäuse a (Fig. 14 und

15 Taf. 8), welches aus zwei Seitenwangen und einem Widerlager a1 gebildet wird. Der

Verschluſsblock besteht aus 2 Theilen, dem frei um die horizontale Welle c drehbaren Blocke d und

dem auf letzterem mittels Schwalbenschwanznuth verschiebbaren Keile e. In dem Verschluſsgehäuse a ist die Welle c gelagert, auf welche auſsen

der Handhebel f, innerhalb in einem Schlitze des

Blockes d der Hebel g

aufgekeilt ist. Durch den Schlitz h im Hebel g tritt ein an dem ebenfalls geschlitzten Keile e befestigter Stift h1 hindurch.

In der gezeichneten Stellung des Hebels f ist der

Verschluſs geschlossen. Bewegt man denselben jedoch nach hinten, so zieht der Hebel

g mittels des Schlitzes h den Keil e nach unten, bis der Stift h1 gegen das rechte

Ende von h stöſst. Dreht man noch weiter, so bewegen

sich der Block d und der Keil e um die Welle c und ist hierdurch die Kammer

des Rohres frei gelegt. Die Bewegungen des Verschlusses werden durch den in die Nuth

n eingreifenden und im Gehäuse a befestigten Stift p

begrenzt.

Die Schlag- und Abzugsvorrichtung liegt innerhalb des Keiles e; sie besteht aus dem Hammer i, dem Gelenke

k, der Schlagfeder l

und der Abzugsstange m. Verschiebt sich beim Oeffnen des Verschlusses der

Keil e gegen den Block d

nach unten, so bleibt der Hammer i, der mit seinem

vorderen Theile in eine Aussparung des Blockes d

hineinragt, so weit zurück, daſs die Stange m in die

Spannrast des Hammers einfallen kann. Dabei ist die Schlagfeder gespannt worden.

Schlieſst man den Verschluſs, so wird die Stange dadurch selbstthätig ausgelöst, der

Schuſs also abgefeuert, daſs der Arm g gegen den Stift

o der Stange m stöſst.

Soll eine solche Auslösung nicht stattfinden, so drückt man den durch eine

Schraubenfeder hochgehaltenen Stift o herunter, so daſs

2 Flügel am unteren Ende desselben in einen Schlitz im Arme g treten. Dreht man nun den Stift um 90° herum, so ist Stange m und Arm g gekuppelt. Der

Schlag des Hammers wird mittels des im Blocke d

gelagerten Schlagstiftes auf die Zündvorrichtung der Granatpatrone übertragen. Der

gabelförmige Auszieher q tritt mit seinen Haken, den

Block d umfassend, in die Ladekammer hinein; er ist um

die horizontale Welle r drehbar und besitzt einen Arm

s, in welchem sich eine Nuth befindet. In diese

greift ein Zapfen eines Hebels t, welcher sich mittels

eines Stiftes u in einer gebogenen, im

Verschluſsgehäuse angebrachten Nuth v bewegt und durch

den fest mit dem Blocke d verbundenen Arm x mit d in Verbindung

steht. Durch diese Einrichtung wird dem Auszieher beim Oeffnen des Verschlusses

zuerst eine langsame und zuletzt eine schnellende Bewegung ertheilt, so daſs ein

Auswerfen der leeren Patronenhülse stattfindet.

Auſser dieser Ausziehervorrichtung schlägt Nordenfelt

noch zwei weitere vor, welche einfacher aber nicht so wirksam wie jene sind. Bei der

ersten besitzt der Auszieher statt des Armes s einen

nach unten hängenden Arm, welcher beim Oeffnen des Verschlusses durch ein mit dem

Handhebel f verbundenes Excenter zurückgedrückt wird.

Bei der zweiten Construction dreht sich der Auszieher um die Welle c innerhalb des Blockes und wird von letzterem mittels

eines sich zwischen Auszieher und hintere Rohrfläche schiebenden Stiftes

zurückgedrängt.

Ein sich vertikal im Verschluſsstück verschiebender Blockverschluſs wurde von Benj. B. Hotchkiss in Paris (*D. R. P. Nr. 20418 vom

21. December 1881) angegeben. Der Verschluſsblock a

(Fig. 19 und 20 Taf. 8)

ist massiv und besitzt an der rechten Seite eine theils kreisförmige, theils gerade

Nuth b. In diese greift die Warze einer Kurbel c, deren Welle durch die rechte Verschluſsstückwand

hindurchgeht und auſserhalb den Spannhebel d trägt.

Bewegt man also letzteren vor oder zurück, so findet ein Schlieſsen bezieh. Oeffnen

des Verschlusses statt. Die Bewegung des Blockes wird durch einen in die gerade

Blocknuth e eingreifenden Stift f begrenzt. Der Auszieher g ist in einer

Schwalbenschwanznuth in der linken Verschluſsstückwand gelagert und wird dadurch

bewegt, daſs eine an demselben angebrachte Knagge in eine geknickte Nuth h am Blocke eingreift. Innerhalb des Blockes liegt der

Schlagbolzen i, welcher mittels einer Kerbe auf dem mit

einer seitlichen Rippe

versehenen Schlagarme k geführt ist, also beim Bewegen

des Blockes auf dem fest gelagerten Schlagarme k

gleiten kann. Hinter letzterem liegt die Schlagfeder l.

k ist auf die Spannwelle m aufgekeilt, welche

auſserhalb den Hebel n trägt, der auf einem an d befestigten Excenter o

aufliegt. Auſserdem ist mit der Spannwelle m noch der

Rastarm p, unter welchen bei gespanntem Schlosse der

Abzug q einspringt, und der Arm r befestigt, welcher verhindert, daſs der Hebel n beim Abfeuern des Schlosses auf das Excenter o aufschlägt. Im ersten Theile der Bewegung des Spannhebels wird also das

Schloſs gespannt und, wenn dies geschehen, der Block gesenkt.

Bei einer Abänderung des Schlosses liegen der drehbare

Hammer, die Schlagfeder und die Abzugsstange innerhalb des Blockes und wird ersterer

dadurch gespannt, daſs ein auf der Hammerwelle auſserhalb des Blockes befestigter

Arm auf dem Excenter o aufliegt.

Wie bei der Hotchkiss'schen Revolverkanone ist auch hier

ein Schulterstück s zur Stütze des zielenden Mannes und

ein Pistolenkolben zum Abfeuern angebracht. Ersteres besitzt am unteren Ende 2

Handgriffe als Ruhepunkte für die linke Hand des Bedienungsmannes. Auſserdem ist mit

dem Schulterstücke noch eine schräg nach unten steigende und zum Ladeloch führende

Rinne t verbunden. Dieselbe soll das Einbringen der

Patronen beim Laden erleichtern. Behufs Entfernung der leeren Patronenhülsen besitzt

die Rinne dicht hinter dem Ladeloche eine kleine Oeffnung u.

Ein anderer Verschluſs für Geschütze kleinen Kalibers von Hotchkiss ist im Engineering, 1882 Bd. 34 S.

331 beschrieben. Das betreffende Rohr ist 1m,156

lang und hat ein Kaliber von 42mm. Der Verschluſs

wird durch einen horizontal verschiebbaren Keil L (Fig.

16 bis 18 Taf. 8)

von rechteckigem Querschnitte mit abgerundeten Kanten gebildet. Derselbe wird nach

rechts geöffnet und nach vollständiger Einschiebung durch die halb fortgeschnittene

Schraube M, welche an der hinteren Fläche des Keiles

angeordnet ist, angezogen. Die Verschiebbarkeit des Blockes wird durch die Nuth l und die Schraube l1 begrenzt. Die geknickte Nuth n dient zur Bethätigung des Ausziehers N, welcher in einer im Rohrkörper angebrachten Nuth N1 gleitet. Auf der

linken Seite besitzt der Keil die Ladeöffnung L1, durch welche bei geöffnetem Verschlüsse

die Ladung in das Rohr eingeschoben wird. Der Zündstollen durchdringt in einem

Winkel von 45° Rohrkörper und Keil. Die Art der Zündung ist nicht näher angegeben.

Da Patronenhülsen aus Messing benutzt werden, so fällt die Nothwendigkeit einer

Liderung zwischen Keil und Rohr fort.

W. S.

Tafeln