| Titel: | Neuerungen an Regulir-Füllöfen. |

| Autor: | K. H. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 118 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Regulir-Füllöfen.

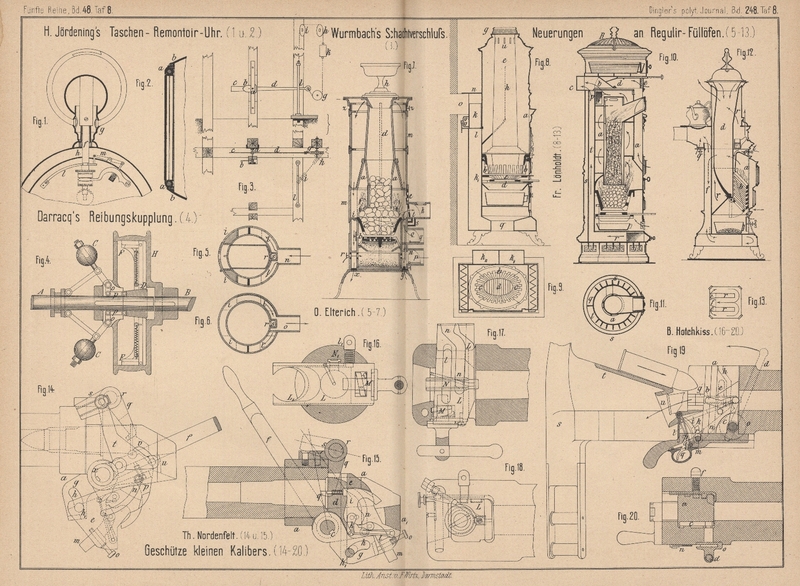

Patentklasse 36. Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Neuerungen an Regulir-Füllöfen.

An den bekannten amerikanischen Oefen sind in neuerer Zeit mehrfach Verbesserungen

angebracht worden, welche das Bestreben zeigen, bei möglichster Ausnutzung des

Brennmaterials eine gesunde Heizanlage zu schaffen. Von den so entstandenen

Anordnungen sollen in Folgendem einige mitgetheilt werden, welche in ihrer

praktischen Ausführung gute Erfolge erzielten.

O. Elterich in Doos bei Nürnberg (*D. R. P. Nr. 17109

vom 14. Januar 1881 und Zusatz* Nr. 18141 vom 4. December 1881) hat Regulirfüllöfen

angegeben, welche die Verwendung beliebigen Brennmaterials gestatten, ohne groſse

Veränderungen vornehmen zu müssen, und bei welchen die Zimmerluft wie auch frische

Auſsenluft ihren Weg durch den Ofen nehmen kann, um im ersten Fall eine

Circulationsheizung, im zweiten Fall eine Heizung verbunden mit Lüftung zu erhalten;

die schlechte Luft wird bei der letzteren Anordnung durch den Kamin abgesaugt. Wie

aus Fig. 5 bis 7 Taf. 8 zu

entnehmen, ist der Feuerraum über dem Feuerkorb c

erweitert und wird durch die Kanäle i und l durchzogen. Um den Heizofen ist ein Mantel m aus Porzellan, Thon oder Eisen gelegt, der aus

mehreren Ringen mit genau auf einander schlieſsenden Fugen ohne Verwendung von Kitt

zusammengesetzt ist, so daſs der Mantel sich frei ausdehnen oder zusammenziehen

kann. In den Ofen münden 3 Kanäle k, o und n; der erstere führt nach dem Kamine und besitzt eine

stellbare Klappe t, welche eine Oeffnung enthält, so

daſs der Abzug sich entwickelnder schädlicher Gase auch dann noch erfolgen kann,

wenn t zugestellt ist. Der Kanal n führt bei geöffneter Klappe p zum Zweck der Lüftung frische Auſsenluft in den Ofen. Soll ein Nebenraum

noch durch den Ofen erwärmt werden, so wird die Klappe q des Kanales o geöffnet.

An dem Ofen sind weiter mehrere Schieber und Register angebracht, welche die

verschiedenen Functionen einleiten sollen. Die 4 Oeffnungen x und y am Boden können wechselseitig durch

einen von auſsen stellbaren Ring geöffnet oder geschlossen werden; um ein langsames

Brennen zu erzielen, wird die durch das Register r

unter den Rost geleitete Luft unmittelbar durch den Kanal s nach dem Kamine geleitet; das Register b

führt Luft in den Feuerkorb. Am Mantel befindet sich noch ein drehbarer Ring z mit Oeffnungen. Den Raum zwischen Mantel und Ofen

trennen bis zu gewisser Höhe zwei Rippen d; der Deckel

h des Füllschachtes ist als Wassergefaſs gebildet,

um eine Anfeuchtung der Zimmerluft zu erhalten. Soll nun die letztere veranlaſst

werden, durch den Ofen zu streichen, so werden die Oeffnungen y frei gemacht, die Zimmerluft geht durch die Kanäle

l nach oben und tritt durch die Oeffnungen des Ringes z aus. Wenn Heizung mit Lufterneuerung stattfinden

soll, so werden die Mündungen y geschlossen; dagegen

wird die Klappe p geöffnet: Frische Auſsenluft tritt

durch die Kanäle l nach oben, fällt über die Scheide

der Wände d und geht dann unmittelbar oben in das

Zimmer, wenn der Ring z geöffnet ist, oder, wenn dies

nicht der Fall, so nimmt die Luft den Weg nach abwärts durch die Kanäle i und tritt am Sockel durch die Oeffnungen x aus. Soll ein Nebenraum mittels des Kanales o mitgeheizt werden, so kann dazu Zimmer- oder

Auſsenluft verwendet werden, welche dann zuerst aufsteigt, über die Scheide fallt

und durch die Kanäle i nach o abzieht.

Um den Ofen für Holz- oder Torffeuerung zu benutzen, wird das Füllmagazin

herausgenommen; ebenso werden der Feuerkorb c, der

Rost, das Rostlager und die Rostbalken entfernt, um schlieſslich einen runden Rost

einzulegen.

O. Elterich will den Heizeffekt seines Ofens noch

dadurch erhöhen, daſs er einen Gasfang bildet, in diesem die unverbrannten

Kohlenwasserstoffe und Kohlenoxyde sammelt und durch Zuführung von Luft verbrennt,

also zu der Ofenheizung noch eine Gasheizung hinzufügt. In Fig. 7 ist

dieser Gasfang durch den ringförmigen Conus a gebildet;

die Luft wird durch das Register e eingeführt, das

entstehende Luft- und Gasgemenge verbrennt mit den in den Rauchgasen enthaltenen

Kohlenstofftheilchen; es kann also eine ziemlich rauchfreie Verbrennung erzielt

werden. Der Erfinder legt auf diese Hilfsfeuerung so viel Werth, daſs er durch

Verminderung des Luftzutrittes unter den Rost eine unvollständige Verbrennung

einleiten will, um möglichst viel Gase zu erhalten, welche dann im Gasfang verbrannt

werden sollen.

Fr. Lönholdt in Frankfurt a. M. hat eine Reihe von

Patenten erhoben, welche in noch weiterem Maſse als wie die Elterich'schen Anordnungen den Bedingungen einer guten Lokalheizung

gerecht werden sollen. Es ist hauptsächlich anzuerkennen, daſs Lönholdt auch der äuſseren Form Rechnung trägt, ohne

die technischen Bedingungen zu vernachlässigen; seine Oefen zeichnen sich durch

geschmackvolle Gestalt aus. Die angebrachten technischen Verbesserungen würden zum

gröſsten Theil auch werthvoll zu bezeichnen sein, wenn daraus nicht eine

umständliche Anordnung entstände, welche die Beschickung, richtige Einstellung und

Reinigung schwierig gestalten dürfte. Es gilt dies in gewissem Maſse auch von den

Elterich'schen Oefen. Bei dem Bestreben, zu viele

Functionen mit dem Ofen zu verbinden, entsteht leicht der Uebelstand, daſs die mit

der Bedienung des Ofens betrauten Personen eine falsche Einstellung der

verschiedenen Klappen und Schieber herbeiführen, wodurch dann der bezweckte Nutzen

hinfällig, ja ins Gegentheil umschlagen wird. Jedoch verdienen die von Fr. Lönholdt angegebenen Neuerungen Beachtung, weshalb

das Wesentlichste davon im Folgenden beschrieben werden soll.

Die zwei Hauptpatente mit ihren Zusätzen (*D. R. P. Nr. 12524 vom 29. Juni 1880 und

Zusätze * Nr. 14090 vom 18. November 1880 und * Nr. 18169 vom 25. Oktober 1881,

ferner * D. R. P. Nr. 17292 vom 10. März 1881 mit Zusätzen * Nr. 18 213 vom 17. Juli

1881, * Nr. 18223 vom 4. September 1881 und * Nr. 19 823 vom 14. Januar 1882) suchen

in ziemlich gleicher Weise folgendes zu erreichen: Möglichste Ausnutzung der

Heizgase durch Führung derselben in Kanälen im Ofen, ehe sie nach dem Kamine

abziehen, wobei hauptsächlich auf kräftige Heizung des Sockels Werth gelegt ist.

Verhütung der lästigen Ausstrahlung der Wärme, hauptsächlich nach den Seiten hin, um

den Ofen auch in die Nähe von Möbeln stellen zu können; dafür Heizung der Zimmerluft

durch Leitung der letzteren durch den Ofen und nach Bedarf auch Heizung mit frischer

Auſsenluft. Vollständige Verbrennung der entstehenden Gase. Genügende Anfeuchtung

der Zimmerluft. Anbringung einer Koch Vorrichtung in möglichst verdeckter Weise.

Vermeidung der unmittelbaren Berührung der Luftdurchströmungskanäle durch glühende

Kohlen, um die Verschlechterung der Luft durch Verbrennen der in derselben

enthaltenen Staubtheile an den glühenden Flächen zu verhüten. Endlich bei dem

neuesten Patent Verhütung des Zusammenbackens etwa zu verwendender fetter Kohle

durch Vermeidung der unmittelbaren Berührung des Füllschachtes durch das Feuer.

Die zur Erfüllung dieser Forderungen Von Fr. Lönholdt

angegebenen Anordnungen sind im Wesentlichen durch die Fig. 8 bis

13 Taf. 8 wiedergegeben. Bei der Anordnung Fig. 8 und

9 sind zwei seitliche Luftdurchströmungskanäle angebracht, welche mit

Zickzackblechen versehen sind; durch diese Kanäle kann Zimmerluft, eintretend durch

die Bodenöffnung q, oder, wie in der Figur nicht

angegeben, frische nach q gelangende Auſsenluft durch

einen Kanal im Fuſsboden geleitet werden, so daſs die gewünschte Circulationsheizung

oder Heizung mit Ventilation verbunden entsteht. Die erwärmte Luft tritt in

Brusthöhe aus.

Die Feuerführung ist zur möglichsten Ausnützung der Heizgase eingerichtet, indem

letztere gezwungen werden, die durch die Zwischenwände h geschaffenen Räume zwischen Füllschacht e

und Mantel a zu durchziehen und darauf durch die

Oeffnung l in den Rauchzug k1 zu treten; von diesem können die Gase

unmittelbar in den Kamin o abziehen, wenn die Klappe

k offen ist, oder, wenn dies nicht der Fall, müssen

die Gase im Kanal k1

nach unten ziehen, gelangen durch den Kanal k2 wieder nach oben, nachdem sie vorher den

breit angelegten Sockel erhitzt haben, und treten dann in den Kamin. Am hinteren

Theile des Ofens ist eine Ventilationsklappe angebracht, um die verdorbene

Zimmerluft nach dem Kamine ableiten zu können. Um etwa sich im Füllschachte

entwickelnde Gase für alle Fälle unschädlich zu machen, sind am oberen Theile von

e schmale Schlitze u

(vgl. auch Gebr. Buderus 1883 247 * 23) angebracht, so daſs die Gase mit dem Rauch abziehen können. Das

Verdunstungsgefäſs g ist breit angelegt, damit durch

unmittelbare Berührung desselben durch die Heizgase die Wasserverdunstung

beschleunigt wird. Der Rauchkasten o ist mit einer

Kochplatte n versehen, welche Ringe enthält. Die

Rostanlage besteht aus dem Rostkorbe b, dem

ringförmigen Roste c und dem Flachroste d; letztere beide können leicht gerüttelt werden, damit

die Asche in den untergestellten Kasten fällt.

Die Anordnung Fig. 10 und

11 Taf. 8 zeigt einen Ofen, welcher möglichst wenig strahlende Wärme

auswirft, dagegen bei gedrängter Form starke Luftheizung ermöglichen soll; zu diesem

Zweck ist der innere Heizcylinder a mit Rippen versehen

und besitzt innen horizontale, gegen einander versetzte Wände, zwischen welchen das

Feuer im Zickzack in die Höhe steigt. Die Verbrennungsgase werden entweder

unmittelbar durch die Oeffnung b und den Hals c in den Schornstein geführt, oder sie gehen, nachdem

man die Klappe d herabgelassen, durch die Oeffnung p in einen Kanal q an der

Ofenrückseite abwärts in den Sockel r, der durch eine

Scheidewand in zwei Theile getheilt ist, und steigen durch den Kanal t wieder in die Höhe, um nach c zu gelangen. Der Heizcylinder a ist in

einen Mantel s eingeschlossen, welcher unten offen ist

und die Luftzufuhr aus dem Zimmer oder von auſsen empfängt. Die stark erhitzte Luft

tritt dann an der durchbrochenen Decke R aus oder kann

in Nebenräume geleitet werden. Ein äuſserer Mantel bildet die dekorative Hülle.

Behufs Ventilation läſst man durch die Jalousieklappe e

die verdorbene Zimmerluft in den Kamin strömen.

Für besondere Zwecke, wie z.B. zur Heizung groſser Säle, hat Fr. Lönholdt die beschriebene Anordnung abgeändert. Um beliebige Kohle

verwenden zu können, muſs die starke Erhitzung der im unteren Theile des Schachtes

befindlichen Kohle vermieden werden, damit dieselbe nicht zusammenbackt und dadurch

am Nachrutschen gehindert wird. Wie aus Fig. 12 und

13 Taf. 8 zu ersehen, soll diese Bedingung durch die Anordnung eines 4

eckigen verzogenen Füllschachtes d, an welchem ein

3seitiger Rostkorb b angehängt ist, erreicht werden.

Der Füllschacht wird an den Seiten und hinten von Circulationsluft umspült, welche

nach Durchziehen der Kanäle r am Ofendeckel ausströmt.

Der Feuerraum a ist so angeordnet, daſs der Rostkorb

sowie die glühenden Kohlen ihn nicht berühren, damit ein Glühendwerden seiner Wände

und dadurch ein Ueberhitzen der die letzteren berührenden Circulationsluft möglichst

ausgeschlossen ist. Zum Zweck der möglichsten Verbrennung der sich entwickelnden

Gase wird in a aus einem der gröſsten Hitze

ausgesetzten Kanäle o Zimmerluft, die durch den

Schieber t eingeführt wird, in glühendem Zustande

eingeleitet. Die Heizflamme zieht dann durch zwei seitliche Kanäle e entweder direkt nach dem Schornstein, oder bei

entsprechender Stellung der Klappe q zuerst nach dem

Sockel, durchstreicht denselben und zieht darauf durch den mittleren Kanal f nach dem Kamine.

Zu diesen Ofen-Anordnungen von O. Elterich und Fr. Lönholdt ist noch zu bemerken, daſs wegen der

Anlage theilweise horizontaler Führung der Rauchgase die Ruſsablagerung nicht

unbeträchtlich sein wird; es wäre also zweckmäſsig, für eine leichte Entruſsung

Sorge zu tragen. Allerdings wird die Einrichtung der rauchfreien Verbrennung diesen

Uebelstand theilweise beseitigen. Einer Verbesserung dürfte auch die schroffe

Richtungsänderung der Heizgase an den Kanten der eingesetzten Zwischenwände fähig

sein.

K. H.

Tafeln