| Titel: | Neuerungen am Petry-Dereux'schen Dampfkessel. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 149 |

| Download: | XML |

Neuerungen am Petry-Dereux'schen

Dampfkessel.

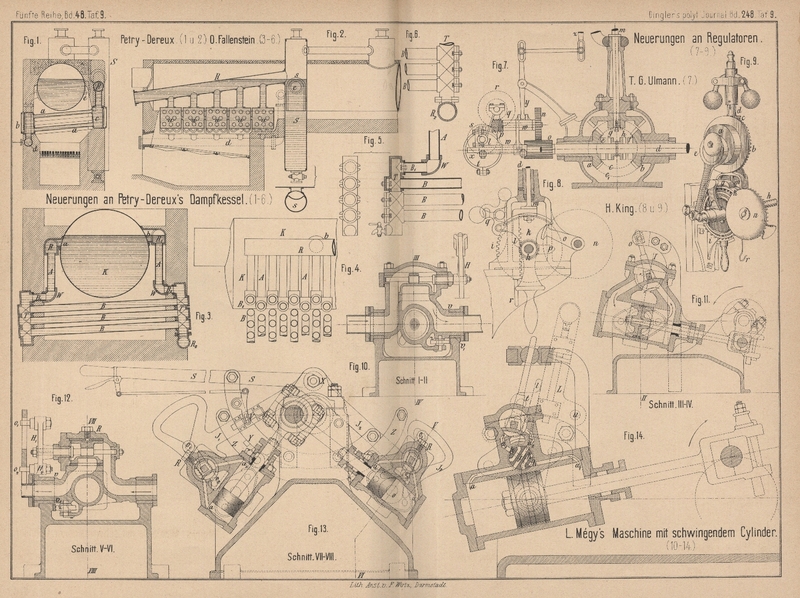

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Neuerungen am Petry-Dereux'schen Dampfkessel.

Die beiden in Fig. 1 bis

6 Taf. 9 dargestellten Anordnungen von Dampfkesseln, welche als

Abänderungen des unter Nr. 14554 patentirten Kessels von Petry-Dereux (vgl. 1882 243 * 93) angesehen

werden können, sind wie die Nicol'schen (1882 243 * 92) und andere verwandte Constructionen

hauptsächlich zur Vergröſserung der Heizfläche vorhandener gewöhnlicher Walzenkessel

geeignet.

Die Fig. 8 bis 6 Taf. 9

zeigen eine Anordnung von O. Fallenstein in Düren bei

Köln (*D. R. P. Nr. 17833 vom 3. Juli 1881, abhängig von Nr. 10876 und Nr. 14554).

Die etwas geneigten, zu je 3 und 4 über einander liegenden Querröhren B sind an beiden Enden in kurze vertikale Gruſsrohre

T eingesetzt, welche durch Rohrstücke B1, W und A mit zwei neben dem

Kessel K angebrachten guſseisernen Rohren R und R1, verbunden sind. R

steht durch einen Stutzen a nur mit dem Wasserraume,

R1 durch einen

Stutzen b mit dem Dampfraume des Kessels in Verbindung,

so daſs ein lebhafter Wasserumlauf durch die Röhren B

hindurch stattlinden wird. Die Rohre R und R1 haben ebene Böden,

in welche die hängenden Röhren A eingeschraubt sind.

Mit den kurzen Stutzen B1 sind die Guſsrohre T durch Flanschen

verbunden, um die Röhren B bequem auswechseln zu

können. Behufs Reinigung derselben sind die Rohre T

auſsen, den Röhren B gegenüber, mit Oeffnungen

versehen, welche mit flachen Deckeln mittels je zweier Einsteckschrauben

verschlossen werden. Die Höhren B werden in die Rohre

T auf die gewöhnliche Weise mit Hilfe der Siederohr-Dichtmaschine

eingepreſst. An jedem der Rohre T, welche die tiefer

liegenden Enden der Röhren B verbinden, ist ein

Ausblashahn angeordnet (vgl. Fig. 5),

während die Rohre T der anderen Seite unten mittels

Flanschen mit einem gemeinschaftlichen Schlammsammelrohre R2 verbunden sind.

Die in Fig. 1 und 2 Taf. 9

dargestellte neuere Construction von Petry-Dereux in

Düren bei Köln (*D. R. P. Nr. 18796 vom 21. Mai 1881) scheint aus dem Bestreben, ein

unabhängiges Patent zu erhalten, hervorgegangen zu sein. In anderer Weise läſst es

sich wohl kaum erklären, daſs bei dieser neueren Anordnung auf den so werthvollen

Wasserumlauf verzichtet ist. Die Röhrenbündel a sind

auch hier wie bei der früheren Anordnung (1882 243 * 93)

beiderseits in parallelepipedische Kasten b und c eingedichtet. Die tiefer liegenden Kasten b der einen Seite sind mit einem horizontal unter ihnen

liegenden Rohre d verbunden und die höher liegenden

Kasten c mit einem über denselben befindlichen, stark

geneigten Rohre R, welches im höchsten Punkte in einem

vertikal angeordneten Schlammsammler S mündet. Das

Speisewasser wird in das Rohr d eingeführt. Es soll nun

eine Verbindung des Röhren- und Kammersystemes mit dem Wasserraume des Dampfkessels

entweder durch eine Fortsetzung des Rohres d nach oben, oder durch

einen vom Schlammsammler S ausgehenden Stutzen e hergestellt werden. Im ersten Falle flieſst je nach

dem Verhältnisse der Heizfläche des Kessels zu der der Röhren ein kleinerer oder

gröſserer Theil des Speisewassers direkt in den Kessel:, der in der Regel wohl

gröſsere Theil steigt in den Röhren auf und gelangt aus dem höchsten Theile des

Schlammsammlers erst als Dampf in den Kessel. Dabei ist allerdings nicht

ausgeschlossen, daſs wegen der starken Verdampfung in den Röhren bedeutende

Wassermassen mit in den Kessel hinübergerissen werden. Der obere Theil des Rohres

R und des Schlammsammlers S wird mit einem Gemische von Wasser und Dampf gefüllt und ein bestimmter

Wasserstand in denselben kaum vorhanden sein, jedenfalls müſste derselbe viel höher

als im Kessel liegen. Im zweiten Falle, wenn der Schlammsammler mit dem Kessel durch

einen Stutzen e verbunden ist, gelangt alles

Speisewasser zunächst in die Röhren und dann, soweit es in diesen nicht verdampft,

durch e in den Kessel. Auch in diesem Falle wird, da

für die Trennung des in den Röhren entwickelten Dampfes von dem Wasser in S nur eine sehr kleine freie Oberfläche vorhanden ist,

an dieser Stelle eine sehr ungestüme Bewegung vorhanden und R und S oben mit Schaum gefüllt sein.

Jedenfalls steht diese Anordnung hinter denen mit ununterbrochenem, lebhaftem

Wasserumlaufe zurück.

Vor dem Stutzen e ist in S

eine oben geschlossene Mulde s befestigt, so daſs das

aus den Röhren kommende Wasser in S zunächst abwärts

strömen muſs, um, von unten in die Mulde s eintretend,

nach e

an gelangen. Es soll

hierdurch die Sehlammablagerung in S befördert

werden.

Whg.

Tafeln