| Titel: | Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen. |

| Fundstelle: | Band 248, Jahrgang 1883, S. 221 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Dampfkessel-Feuerungen.

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 14 ff.

Neuerungen an Dampfkesselfeuerungen.

Feuerungen für Locomotiven und Schiffskessel.

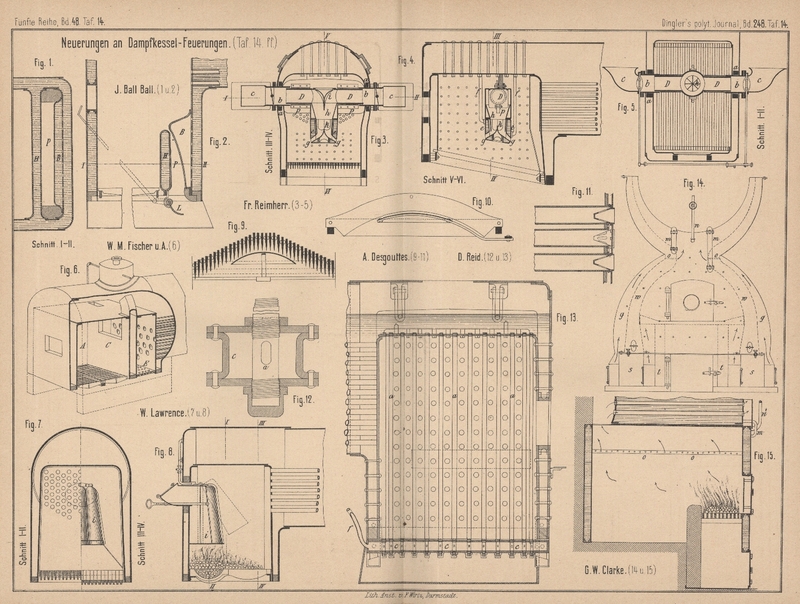

J. Ball

Ball in London (* D. R. P. Nr. 14 167 vom 24. December 1880) hat, wie Fig. 1 und

2 Taf. 14 zeigen, vor dem etwas verkürzten Rost (mit Rücksicht auf den

bei Locomotiven üblichen Gebrauch der Bezeichnungen „vom“ und

„hinten“) zwei Wasserkammern H und B angebracht, von denen die letztere sich unmittelbar

an die durchlöcherte Rohrwand anschlieſst, während erstere die beiden seitlichen

Wasserräume der Feuerbüchse mit einander verbindet. Beide Kammern bilden einen nach

oben sich zu einem schmalen Spalte verengenden Kanal P,

in welchen durch eine gebogene stellbare Klappe L der

Luftstrom eingeleitet wird. Die Brennstoffschicht soll die Höhe der Wasserkammern

haben, also verhältniſsmäſsig hoch sein. Die Luft wird aus dem engen Spalte mit

groſser Geschwindigkeit austreten und da sie den aus dem Brennstoffe aufsteigenden

Gasstrom ungefähr senkrecht trifft, so kann auch eine ziemlich. gute Mischung

stattfinden. Allerdings werden die oberen Schichten durchschnittlich zu wenig, die

unteren zu viel Luft erhalten, wie es bei einer solchen einseitigen Luftzuführung immer der Fall sein muſs. Es wird hier aber

weder die Rohrwand, noch ein anderer Theil der Feuerbüchse von einer schädlichen

Stichflamme getroffen werden. Damit der in den Kammern H und B sich bildende Dampf leicht entweichen

kann, wird es zweckmäſsig sein, die oberen Begrenzungen der Kammern nach den Seiten

ansteigen zu lassen.

Fr.

Reimherr in Dortmund (* D. R. P. Nr. 20 818 vom 20. Juni 1882) hat zur Einführung

der Luft von oben die in Fig. 3 bis

5 Taf. 14 dargestellte Einrichtung getroffen. Die Ringe a, welche auf beiden Seiten zwischen der äuſseren und

inneren Wand der Feuerbüchse eingenietet sind, nehmen Rohrstutzen b auf, an welche sich auſsen die nach vorn gerichteten

Windfänge c schlieſsen. Im Inneren ist zwischen die

Stutzen b ein T-förmiges

Rohr D eingehängt, dessen vertikaler Schenkel unten

einen Hohlcylinder e aus Bronze trägt. Ferner ist in

diesen Schenkel ein Steg i, ein Trichter h und ein guſseiserner Rippenkörper k eingesetzt. i und h dienen zur Führung und k

zur Erwärmung der durch die Windfänge c einströmenden

Luft. Der Cylinder e, welcher behufs Kühlung durch zwei

Röhren f mit dem Wasserraume über der Feuerbüchse in

Verbindung steht, ist ringsum durch schräg nach unten gerichtete Düsen g durchbrochen, durch welche die Luft nach allen Seiten

über das Brennmaterial ausströmt. Zur Regulirung der Luftmenge sind in den

Windfängen c Drosselklappen angebracht. Der Raum

zwischen dem Rohre D und der Feuerbüchsdecke ist mit

Steinen ausgesetzt; ferner sind auch unten an die horizontalen Arme von D Steine p angehängt damit die im hinteren

Theile der Feuerbüchse sich sammelnden Gase nur unter p

hinweg entweichen können und so mit der Luft in Berührung gebracht werden. Ein

Uebelstand dieser Einrichtung ist, daſs durch dieselbe der Zugang zu den Röhren

versperrt, auch die Bedienung der vorderen Hälfte des Rostes etwas erschwert

wird.

W. M. Fisher, Th. T. Heath, A. und Ch. Lawrence und J. A. Gano in

Cincinnati, Nordamerika (* D. R. P.

Nr. 11366 vom 3. März 1880) haben ein Patent auf die in Fig. 6 Taf.

14 abgebildete Construction genommen. Die entsprechend lang ausgeführte Feuerbüchse

ist hier durch eine hohe Feuerbrücke C in zwei Kammern

A und E getheilt. In

A soll offenbar hauptsächlich die Ent- und

Vergasung, in E die Verbrennung stattfinden. Die

Luftzuführung zu E findet durch eine groſse Anzahl im

Boden befindlicher Löcher statt. Eine besondere Regulirvorrichtung ist nicht

angegeben. Die Feuerbrücke wird durch eine Wasserkammer gebildet, welche durch Rohre

einerseits mit dem Wasserraume, andererseits mit dem Dampfraume über der Feuerbüchse

in Verbindung steht, so daſs eine Wasserströmung durch dieselbe hindurch erzielt

wird. Die Anordnung erscheint nicht zweckmäſsig. Selbst wenn genügend Luft durch den

Boden von E eindringt, wird kaum eine innige Mischung

derselben mit den Gasen stattfinden. In den oberen Röhren wird Luftmangel, in den

unteren Luftüberschuſs vorhanden sein. Auſserdem wird sich aber der Boden von E bald mit Flugasche bedecken. Allerdings ist dieser

Boden als eine zweitheilige Klappe eingerichtet, so daſs er vom Führerstande aus in

eine geneigte Lage gebracht werden kann; auch sind seitliche Dampfdüsen zum Abblasen

des Bodens angeordnet; doch wird die Reinhaltung desselben den Heizer unnöthig mit

Arbeit belasten.

W.

Lawrence in London (* D. R. P. Nr. 4015 vom 15. Juni 1878) bringt an der Rückwand

der Feuerbüchse einen unten offenen Kasten an (vgl. Fig. 7 und

8 Taf. 14) und gibt den Roststäben eine solche Form, daſs unter dem

Kasten eine geschlossene querliegende Mulde gebildet wird. Das durch ein

horizontales, mit einer Klappe verschlieſsbares Rohr eingeführte Brennmaterial

(Kohlen) wird in dem Kasten so lange zurückgehalten, bis die flüchtigen

Kohlenwasserstoffe durch die rückstrahlende Wärme ausgezogen sind. Dann wird die

wellenförmig gestaltete Klappe i, welche den Haupttheil

des Kastens bildet, aufgestoſsen, so daſs die Kokes auf den Rost fallen, wieder

zurückgezogen und der Kasten mit frischen Kohlen gefüllt. Da durch den stark

verkürzten eigentlichen Rost jedenfalls nicht genügend Luft einströmen kann, soll

durch einen Dampfstrahl oberhalb des Kastens noch Luft eingeblasen werden. Es ist

anzunehmen, daſs neben dem Kasten Thüren vorhanden sein sollen, durch welche der

Rost und womöglich auch die Röhren zugänglich sind.

Das dieser Einrichtung zu Grunde liegende Prinzip, die Kohlen zu entgasen, ehe sie

auf den Rost gelangen, und diese Entgasung allmählich und gleichzeitig mit

der Verbrennung der Destillationsproducte und der Kokes vor sich gehen zu

lassen, ist nur zu empfehlen. Da zur Entgasung der Kohlen nur Wärme, aber keine Luft

nöthig, so ist es ganz angezeigt, daſs sie während der Entgasung keinen Theil der

Rostfläche in Anspruch nehmen. Die dargestellte Ausführung dürfte jedoch mangelhaft

sein. Die Vermischung der oben eingeblasenen Luft mit den Gasen wird unvollständig

sein. In den oberen Röhren wird sich Luftüberschuſs, in den unteren Röhren

Luftmangel, d.h. viel Kohlenoxyd finden. Der Kasten i

ist ferner sehr der Zerstörung durch Hitze ausgesetzt.

A.

Desgouttes in Paris (* D. R. P. Nr. 8279 vom 22. März 1879 mit Zusatz * Nr. 12 942 vom 8.

September 1880) bezweckt mit der in Fig. 9 und

10 Taf. 14 gezeichneten Rostconstruction ebenfalls, die Entgasung der

Kohlen in hoher Schicht an einer bestimmten Stelle, nämlich in der Mitte des Rostes

zu veranlassen. Der Rost ist kuppelförmig, an den 4 Seiten jedoch gerade; es ist

daher eine gröſsere Anzahl verschiedener Stabformen nothwendig, nur in der Mitte

liegen mehrere Stäbe gleicher Form neben einander. Die Kohlen sollen in der Mitte

aufgehäuft werden und dann von hier allmählich nach allen Seiten hinabrutschen, wozu

bei Locomotiven die rüttelnden Bewegungen beitragen werden. Damit durch die Mitte

des Rostes, wenn dieselbe bei unachtsamer Bedienung von Kohlen entblöſst wird, nicht

übermäſsig viel Luft eindringen könne, soll nach dem Zusatzpatent unter der Mitte

eine umgestürzte Blechschale angebracht werden. Ferner soll nun, „um die

Verbrennung in der Mitte zurückzuhalten“, durch ein mit Regulirhahn und

Brause versehenes Rohr Wasser über den mittleren Theil des Rostes ausgegossen

werden, entweder fortwährend oder zeitweilig. Es erscheint nicht unmöglich, daſs

diese Einspritzung von Wasser in gewisser Hinsicht günstig wirkt. Zunächst wird der

entstehende Dampf das direkte Entweichen der in der Mitte sich bildenden

Kohlenwasserstoffe verhindern und eine Mischung der Gase und der Luft befördern.

Dann wird er den Zug verstärken. Diese Zugverstärkung soll sogar so bedeutend sein,

daſs das Blasrohr überflüssig wird; ja es wird empfohlen, in die Enden der Röhren

nach Fig. 11 kleine durchbrochene Kegel einzusetzen, um so die Geschwindigkeit

der Gase zu vermindern. Sämmtliche Kegel sind an einer gemeinsamen Platte zu

befestigen, um sie behufs Reinigung der Röhren schnell entfernen zu können.

Als Vorzug dieser Feuerung wird noch angeführt, daſs an den Wandungen der Feuerbüchse

sich stets die in heller Glut befindlichen Kohlen befinden und die Wandungen daher

bessere Heizflächen bildeten und dauerhafter würden, als wenn sie periodisch mit

kalten Kohlen in Berührung kämen. Trotzdem dürfte ein Zweifel über die praktische

Brauchbarkeit der Construction berechtigt sein.

Die Feuerungen nach Tenbrink's System, wie sie

neuerdings von Nepilly (vgl. 1882 243 * 283) für Locomotiven wieder in Vorschlag gebracht sind, dürften für diese

doch unter Umständen bedenklich sein, so vortheilhaft sie auch hinsichtlich einer

guten rauchfreien Verbrennung sind. Die nach oben zurückschlagende Flamme trifft

fast als Stichflamme gegen die Decke der Feuerbüchse, um so mehr, je geringer der

Abstand zwischen der Feuerbrücke und der Decke ist, so daſs eine schnelle Zerstörung

des Bleches an der betreffenden Stelle zu befürchten steht. Diese Befürchtung wird

gerechtfertigt durch die Explosion einer Locomotiv-Feuerbüchse, welche nach dem Engineer, 1882 Bd. 53 S. 469 am 26. December 1881 auf

der North-Eastern-Eisenbahn unweit Stockton in England stattfand. Der ganze Kessel

wurde dabei weit fortgeschleudert und fiel auf einen vorauffahrenden Zug. Der Führer

und der Heizer der Locomotive, sowie ein Schaffner des vorauffahrenden Zuges wurden

sofort getödtet und mehrere Personen verwundet. Die aus 13mm starkem Kupferbleche in den gewöhnlichen Maſsen

hergestellte Feuerbüchse war nach Tenbrink's System mit

einer gemauerten, schräg ansteigenden Feuerbrücke versehen und der Riſs erfolgte an

der Kante oberhalb der Feuerthür. Die Locomotive war erst 21 Monat in Betrieb. Es

zeigte sich bei der Untersuchung, daſs sowohl die innere Seite der Kupferplatten,

wie die Nietköpfe an der Bruchstelle, d.h. also an der Stelle, welche von der

zurückschlagenden Flamme getroffen wird, verbrannt waren. Allerdings wird von dem

Berichterstatter als direkte Ursache des Unfalles Entblöſsung der Feuerbüchsdecke

von Wasser angenommen. Ein in der Mitte der Decke eingeschraubter

Sicherheitspfropfen war nicht geschmolzen, was dadurch erklärt wird, daſs er auf der

unteren Fläche mit einer harten Kruste sich bedeckt hatte.

Jedenfalls wird es also bei Anwendung der Nepilly'schen

Construction nöthig sein, den Abstand zwischen dem Feuerschirme und der

Feuerbüchsdecke wie auch der hinteren Feuerbüchswand genügend groſs zu nehmen.

D. Mc. J. Reid in Calcutta, Bengalen (Erl. * D. R. P.

Nr. 14 998 vom 18. Februar 1881) will die Wände der Feuerbüchsen dadurch schützen,

daſs er dicht vor denselben rings herum vertikale Wasserröhren a (Fig. 13

Taf. 14) anordnet, welche zugleich die Heizfläche wesentlich vergröſsern. Vor der

Rohrplatte, welche für gewöhnlich am meisten zu leiden hat, sind zwei Reihen Röhren

angebracht. Sämmtliche Röhren a sind unten mit

cylindrischem Gewinde durch einen Kasten c

hindurchgeschraubt, dessen Querschnitt Fig. 12

zeigt, und oben mit conischem Gewinde in die Feuerbüchsdecke eingedichtet. Unten

wird die Dichtung durch aufgeschraubte Muttern bewirkt. Der Kasten ist durch mehrere

Röhren f mit dem Kessel verbunden, in vertikaler

Richtung jedoch etwas beweglich, um der Ausdehnung der Röhren a folgen zu können. Durch seitliche Oeffnungen tritt

das Wasser unten in die Röhren ein und nimmt, in denselben aufsteigend, einen

groſsen Theil der erzeugten Wärme auf. Bei starker Anstrengung der Maschine soll das

Speisewasser zum Theile oder ganz in den Kasten c

eingeführt werden. Die

beschriebene Einrichtung soll es unter Umständen ermöglichen, die Feuerbüchse aus

Eisen oder Stahl herzustellen, jedenfalls aber die Reparaturkosten vermindern. Es

ist dies eine der wenigen patentirten Constructionen, bei welchen nur die

Dauerhaftigkeit, nicht aber eine möglichst vollständige Ausnutzung des Brennstoffes

ins Auge gefaſst ist. Die Verbrennung wird allerdings wegen der starken Kühlung

mangelhaft sein.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln